戦略と戦術とは違いがあるものの、この2つを混同している人は多いと言われています。

そこで今回は、戦略と戦術の違いを解説するとともに、効果的な戦略・戦術の立て方や成功事例を解説します。

戦略と戦術の違いを知り、ビジネスに応用することで、企業の成長やプロジェクトの成功の可能性が広がるでしょう。

1.戦略と戦術の違いとは

戦略と戦術は、異なる意味を持っています。

しかし、戦略と戦術はそれぞれが相補する関係性にあり、ビジネスにおいてはどちらも必要不可欠。

なぜなら、戦略を達成するには適切な戦術が欠かせないからです。

次からは戦略と戦術、それぞれの意味、そして関係性を解説します。

1-1.ビジネスにおける戦略とは方向性のこと

戦略とは、ある目標を達成するための方向性や数年先を見据えた長期的な計画のことを指します。

例えば、次のようなものは戦略に該当します。

例)

・新しい市場へ進出する

・自社サービスのリピーターを増やす

・コストを削減する

戦略が定まっていなければ、何をすべきかが見えず、ビジネスを手探りで進めることになるでしょう。

戦略を立てずにビジネスを行うことはとても非効率ですので、ビジネスにおいては戦略を立てることが重要です。

戦略は企業経営そのものに影響を与えるため、多くの場合は経営層が戦略を決定します。

また、企業理念も指針も、戦略と密接な関係にあります。

企業が成長するために掲げる理念や指針は企業戦略を支える基盤ともいえ、戦略を立てるうえで重要だからです。

1-2.戦術とは手段のこと

一方で戦術は、戦略を実行するための具体的な手段や方法を意味します。

戦略に対してどのような戦術が立てられるのか、見てみましょう。

例)

【戦略】

新しい市場へ進出する

【戦術】

自社サービスの認知を広めるため、Web広告を出稿する

【戦略】

自社サービスのリピーターを増やす

【戦術】

自社製品をもう一度利用してもらえるよう、ユーザーにDMを送る

【戦略】

コストを削減する

【戦術】

予算を見直す

このように、戦略を実現するため

「何をするか」

「どのような方法で行うか」

が、戦術です。

戦術は状況の変化に合わせて迅速に変更する必要があります。

そのため、前述したように戦略は経営層が決定することが多いものですが、一般的には、現状を把握している業務の担当者などが戦術を決定します。

1-3.戦略と戦術の関係性

では、戦略と戦術はどのように関係しているのでしょうか。

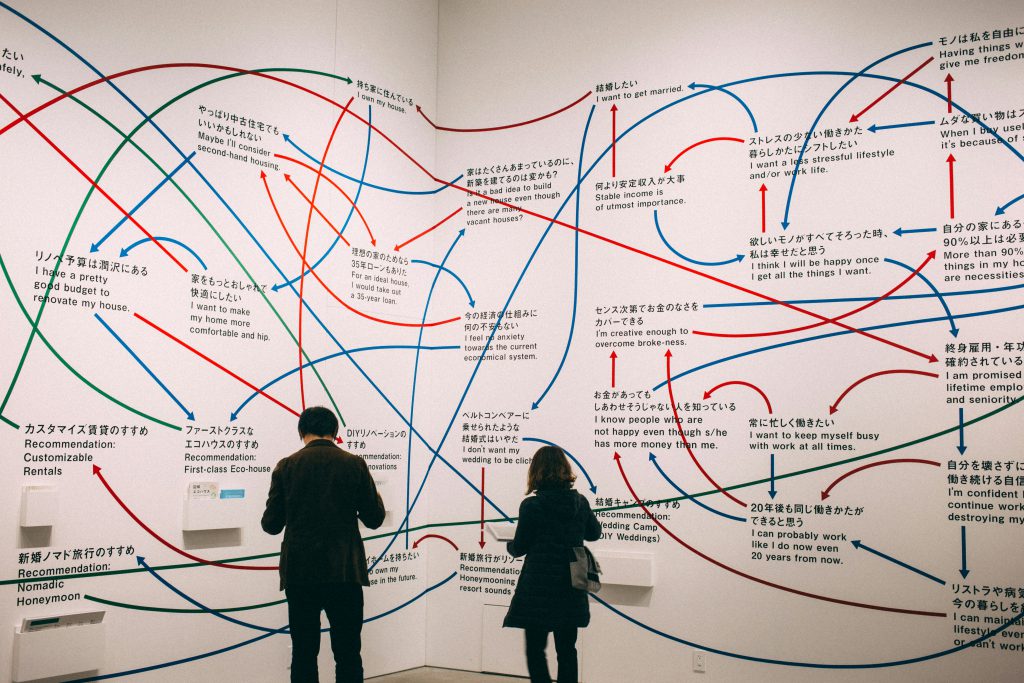

戦略と戦術は、前述したとおり互いを補うものです。

戦略:どこへ行くかを決めるもの

戦術:どのように行くかを決定するもの

旅行を例にして、「東京から広島に行く」場合の手段として、新幹線と飛行機のうち、新幹線で行くことに決めたとします。

「東京から広島へ行く」が戦略に該当し、「新幹線で行く」のが戦術です。

もし、「東京から広島へ行く」ことを決めても、「どのように行く」かを決めない限り広島に到着しません。

また、どこに行くかを決めなければ、適切な交通手段も決められないでしょう。

このように、戦略を立てても戦術がなければ、戦略を実現できませんし、

戦術を立てようとしても戦略がなければ具体的で適切な業務を決められず、成果につながりにくくなってしまいます。

多くの人が戦略と戦術の関係性について述べています。

次の言葉を見ると、ビジネス成功のためには戦略と戦術、どちらも重要であることがわかるでしょう。

「戦略のない戦術は無意味であり、戦術のない戦略は空論である」

城野宏 脳の機能を最大限に活かす行動学・能力開発の提唱者

「戦略の失敗は戦術で補うことはできない」

カール・フォン・クラウゼヴィッツ 18世紀にプロイセン(現代のドイツ北部〜ポーランド西部)で活躍した軍人

また、次のようなビジネス格言も参考になりそうです。

「戦略なくして戦術なし」

「戦術のない戦略では勝利への道のりは遠い。戦略のない戦術は敗北前の騒音である」

2.効果的な戦略を立てる際のポイント3つ

事業を成功させるには、まず戦略を立て、その後に戦術を考えることが大切です。

やみくもに戦略を立ててしまうと、ビジネスそのものが頓挫してしまう恐れがありますから、効果的な戦略を立てましょう。

次からは、例を出しながら戦略を立てる際のポイントを解説します。

2-1.目標設定

戦略を立てる際には、明確かつ具体的な目標を設定することから始めましょう。

次の「SMART原理」を踏まえ、「見通し」を考慮して目標を設定すると効果的です。

【SMART原理】

SMART原理とは目標を達成するために重要な5つの要素です。

目標を決めるときには、次の5つを基準に設定しましょう。

1.具体的(Specific):明確で具体的な表現で目標を示す

2.測定可能(Measurable) :目標の達成度合いを定量化する

3.達成可能(Achievable):達成できる目標化どうかを考慮する

4.関連性(Relevant):目標が戦略と関連する内容かどうかを確認する

5.期限(Time-bound):目標を達成する期限を設定する

【見通し】

目標達成に必要な時間・費用・人材などを決定します。

これら2つを元に目標設定することで、具体的な戦略を立てられるでしょう。

次からは、「日本化粧品メーカーが東南アジアへ進出し、アジア最大の化粧品会社を目指す」ことを考えている企業を例に、目標設定してみましょう。

【SMART原理】

1.具体的(Specific):

東南アジアのなかでも美容大国と言われているタイに現地法人をつくる。

2.測定可能(Measurable) :

主力となるスキンケア商品(化粧水・美容液・クリーム)を開発・販売する

3.達成可能(Achievable):主力商品を月間10万個販売

4.関連性(Relevant):目標達成すれば、海外売上高が会社全体の利益の15%となり、次のターゲットであるベトナムへの進出がしやすくなる

タイ国内に自社工場を作れ、生産・出荷を早めることが可能となる

5.期限(Time-bound):現地法人設立後5年以内に達成

【見通し】

現地法人設立申請などに5ヶ月

資本金捻出や経費捻出に8ヶ月

人材募集に6ヶ月

【目標】

1年以内にタイで現地法人を設立、現地向けスキンケア商品を開発し、5年以内に自社製品を月間10万個以上販売する

2-2.現状分析

戦略を立てるときには、現状を正確に把握し分析することも重要です。

マーケティング戦略を決定する場合は次の3つを分析することで、現状が見えてくるでしょう。

1.顧客(Customer):ユーザーニーズの把握やユーザー心理

2.競合(Competitor):競合の有無や戦略など

3.自社(Company):市場における自社の立ち位置(弱み・強み)

これら3つをまとめて「3C分析」と呼ばれ、戦略を立てる際に用いられている分析方法です。

次からは、2−1で設定した目標を達成するために、現状を分析してみましょう。

【目標】

タイで現地法人を設立、現地向けスキンケア商品を開発し、月間10万個以上販売する

【現状】

1.顧客(Customer)

美白化粧品の需要が高い

なぜなら、タイでは肌の色が白い中華系に富裕層が多いことから、

「肌の色が白い=お金持ち」というイメージがあり、白い肌に憧れる人が多い。

日本と比べるとジェンダーレス社会であり、男性でも美容への関心が高い。

2.競合(Competitor)

競合となりうる企業は、Panpuri,Thann,Harnnといったタイの自然派コスメ。

日系の化粧品会社では、資生堂、コーセー、ポーラなどが競合。

以前は日本の化粧品が人気だったが、現在は韓国コスメの人気が高まっているため、韓国系化粧品会社も競合相手である。

3.自社(Company)

弱み:美白系化粧品の需要は高く、日本では未承認の成分を含む美白化粧品が販売されている。

美白系化粧品が弱い当社は、そこに割って入るのは難しいかもしれない。

強み:日本では、当社のメンズ向けスキンケア製品がヒットし話題を呼んだ。

そのため、男性消費者への訴求力は高いと言える。

2-3.戦略決定

最後に目標設定と分析結果を元に、目標を達成するための戦略を決定します。

複数の戦略を考え、「企業にとって効果的な戦略」「実現可能なもの」を採用するとよいでしょう。

これまで例に上げていた化粧品会社の場合は、次の戦略が考えられます。

「タイで、性別問わずに使用できるジェンダーレスな製品を開発・販売する」

「タイで、男性向け化粧品を開発・販売する」

3.適切な戦術を立て実行する際のポイント3つ

戦術も効果的なものを立てなければ、戦略を実行できず目標達成が難しくなってしまいます。

例えば、自社製品をタイに売り出すという戦略を立てたなら、タイの消費者に訴求する戦術を練る必要があります。

現地の文化やニーズを把握せず、日本と同じ製品を日本人向けのプロモーションを実施しても、

現地の消費者には訴求できず、目標達成は難しいでしょう。

では、効果的な戦術はどのように立てたら良いのでしょうか。

次からは戦術を立てる際のポイント3つを解説します。

3-1.アクションプランの作成

まず、戦略を実現するためにすべきことを洗い出し、アクションプランを作成しましょう。

アクションプランは具体的にすることが大切です。

そのためには、次のポイントを踏まえてアクションプランを作成します。

1.優先順位をつける

目標達成のためのアクションを洗い出し、優先順位を決定する

2.タスク化する

1で洗い出したアクションを細分化し、行うべきタスクを決定する

3.リソースを確保する

アクションプランを行うために必要な人員や予算、時間を明確にして、確保する

これらを明確、かつ具体的にすることで効果的な戦術立案が可能です。

3-2.市場や競合の状況の把握

市場や競合の状況は常に変化するものです。

変化が生じた場合は、ときには戦術を変えなければならないときもあるでしょう。

よって、市場の動向や競合の行動を常に把握しておくことがポイントです。

例えば、A社がある新製品を開発し販売しようとしていたとします。

ところが、競合B社が先に、A社の製品と似たような製品を新しく販売したうえ、アピールポイントもほぼ同じ。

この場合、A社はB社の製品にない強みをアピールして売り出さなければ、

消費者には「A社はB社のマネをした」「A社とB社の製品はほぼ同じ」とみなされ、訴求力を失ってしまいます。

このように市場・競合の動きを追い、状況などが変化したときには即座に対応できる柔軟性をもたせた戦術を立てると良いでしょう。

3-3.戦術の改善

戦術を立てて実行したら、その結果を評価し、ときには戦術を改善する必要があります。

戦術を改善することで、効果を最大化できるでしょう。

戦術を実行してみて、どれだけ結果が出ているか常にチェックするために、KPIを設定しておくのがおすすめです。

【KPIとは】

重要業績評価指数のこと。

戦術が目標に対して、どのくらい効果があったかを測定するための指標

(例)

・自社サービスの新規顧客獲得数やリピート数、顧客満足度

・自社製品の販売数

設定したKPIを見て、思うような効果が得られていなければ、その戦術は効果的ではないかもしれません。

その場合は、戦術を練り直してみましょう。

次から紹介するように、戦略や戦術が適切でなかったため、ビジネスが失敗してしまったということは実際に起こり得ます。

【戦略ミス】

R社は経営している複数の飲食店のうち、1店舗を「ヴィーガン向け」に転向する戦略を立てた。

「ヴィーガンが話題になることがあるので、動物性タンパク質を使わない料理の需要があるだろう」

「周囲にヴィーガン料理を提供する店舗がないから、利用者が増えるだろう」と考えていたためだ。

しかしその店舗は、もともと周囲に居酒屋やバーが立ち並ぶ場所であり、

お酒に合う肉を使ったボリュームのある料理が人気だったため、客離れが起きてしまった。

目標としていた数の新規の客も獲得できず、1年で閉店することとなった。

【戦術ミス】

日本国内では自社製品の売上を順調に伸ばしていたA社。

アジア進出するという戦略を立て、最初のターゲットとなったのがタイだ。

現地に社員を駐在させ、現地法人があるにもかかわらず、プロジェクトの実権を握ったのは日本にある本社の社員。

駐在員や現地スタッフの声を取り入れず、日本と同じ方法でプロモーションを行ったため、

タイ現地の消費者には響かず、まったく売れずに撤退するという結果になった。

このようにビジネス成功のためには、市況を捉えた戦略はもちろんのこと、適切な戦術が不可欠です。

4.戦略と戦術の参考事例

最後に、立てた戦略と戦術によって、ビジネスが成功した例を紹介します。

戦略・戦術を立てる際のヒントになるでしょう。

4-1.SPA戦術でコストリーダーシップ戦略を実現したユニクロ

リーズナブルながら長く着られ、良質な衣類を販売している「ユニクロ」。

いまや、海外にも店舗を持つグローバル企業として知られています。

ユニクロが打ち出した戦略は、競合よりコストを抑えることで価格面で市場において優位な立場を築く「コストリーダシップ戦略」です。

この戦略に対する戦術が「SPA」です。

SPAとは、Speciality store retailer of Private label Apparelの略で、

商品の企画・製造・物流・販売をすべて自社で行うことを指します。

通常、アパレルブランドは製造や物流を社外に委託することが多く、中間業者が入ることでその分コストが発生します。

よって、商品価格を上げなければ利益を得られません。

しかし、SPA戦略で企画から販売までをすべて自社で行うことで、

中間マージンが発生せず、低コスト商品の販売が可能となりました。

消費者が低価格で良い品質の衣類を購入できるのは、ユニクロの戦略・戦術があってのことなのです。

4-2.差別化戦略によって競合と一線を画したローソン

大手コンビニエンスストアの一つ、ローソン。

ほかのコンビニエンスストアにはない強みを打ち出した、差別化戦略が成功しています。

ローソンの差別化戦略の一つが、健康志向の消費者や女性をターゲットにしたものです。

合成保存料不使用の商品や、できるかぎり国産の素材を用いたものを販売しているナチュラルローソンの出店が戦術といえそうです。

ターゲットを「家族の健康を考える主婦」とし、高所得のファミリー層が多い自由が丘(東京都目黒区)に1号店をオープン。

自社の健康的な食品や、他社のオーガニックコスメなどを販売したところ、大ヒットしました。

ナチュラルローソンは多くの女性に支持され、2020年3月には33ヶ月連続増収に成功しています。

また、ナチュラルローソンはローソンの実験店舗としての役割も担っています。

ナチュラルローソンの企画商品で好評だった商品は、通常のローソンで販売。

ローソンで1 秒に1本売れていると言われているローソンの人気商品「グリーンスムージー」は、

もともとナチュラルローソンでのみ販売されていましたが、人気が高かったため、通常のローソンで販売されるようになりました。

4-3.多角化戦略を成功させたソニー

ソニーは、通信関連の製品が主力でしたが、創業者が新しい分野に挑戦するという思いを持っていたことから、さまざまな事業に取り組んできた企業です。

そのため、現在は次のような事業を手掛けています。

・エレクトロニクス事業(テレビ、カメラ)

・エンターテインメント事業(音楽、ゲームなど)

・金融事業(保険、銀行など)

多角化戦略が成功できたのは、保有している技術力を活用可能な事業から優先して手掛けたため。

また、外資企業との合弁によって多角化が成功しています。

1965年には、当時世界的な電子計測器メーカーだったアメリカ企業・テクトロニクス社との合弁会社

「ソニー・テクトロニクス」が設立されました。

テクトロニクス社製品の製造や販売をしつつ、自社の技術改革を実施。

その結果テレビ放送用機器や光学用機器、オシロスコープなどさまざまな機種の製造・販売を行うなど、多角化に成功しています。

2009年頃にはソニーの主力事業であったエレクトロニクス事業(液晶テレビ)が低迷して赤字に転落しましたが、

さまざまな分野の事業を展開していたことから、倒産リスクが分散されました。

まとめ:戦略と戦術の違いを把握すればビジネス成功に近づける

戦略と戦術の違いや関係性を知れば、両者の適切な設定方法が可能となります。

どんなに良い戦略を立てても、戦略を実現する手段である戦術がなければ実現しません。

また、戦略は目的地を指しますから、戦略なしに戦術を立てることは不可能です。

戦略と戦術を決めても、思うような成果を得られないケースもあるでしょう。

そのような場合でも、戦略や戦術を改善し続けていけば、成功へと導かれます。

このことを念頭に置いて、戦略に対する効果的な戦術を立案してみてくださいね。

戦略と戦術の違いを理解したうえで業務に取り組めば、グッとビジネスの成功に近づけるでしょう。