日々忙しくて疲れがとれないとき、毎日の生活に取り入れやすい食べ物を使った対策を講じてみてはいかがでしょうか?

本記事では、疲れ対策として有用とされる栄養素と、その栄養素を多く含む食べ物をピックアップ。

これらの食べ物をうまく活用して、作り置きや下味冷凍などで用意できるメニューとレシピを紹介します。

仕事で忙しい日でも簡単に疲れ対策を実践できますので、ぜひ毎日の献立に取り入れてみてください。

1.疲れている人は多い?!20〜30代の女性は90%以上

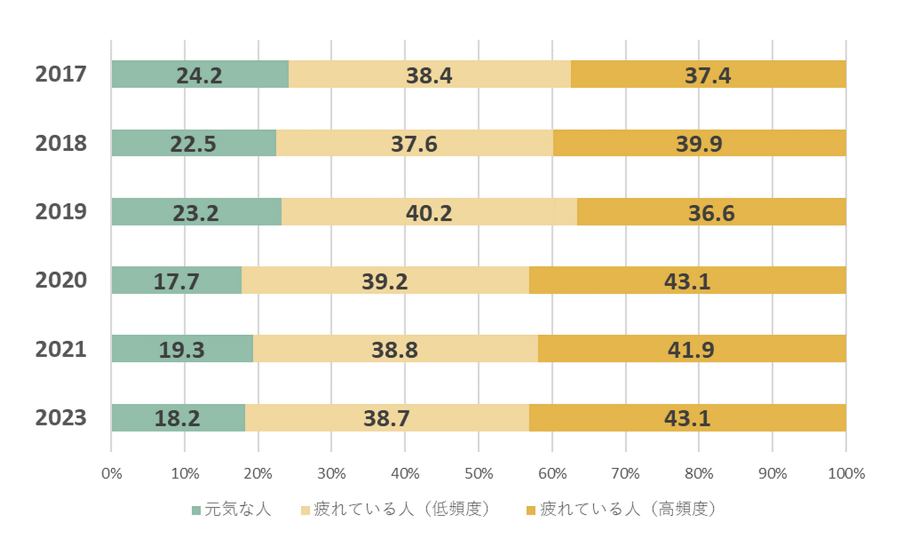

日本では疲れを感じている人は多く、慢性的な疲れを抱えていると言われています。

全国10万人を対象にした一般社団法人「日本リカバリー協会」の調査によると、疲れを感じている人の割合は8割以上も。

疲労状況(全国、男女計、20~69歳、2017-23年比較)単位:%

画像出典:日本リカバリー協会「日本の疲労状況2023」

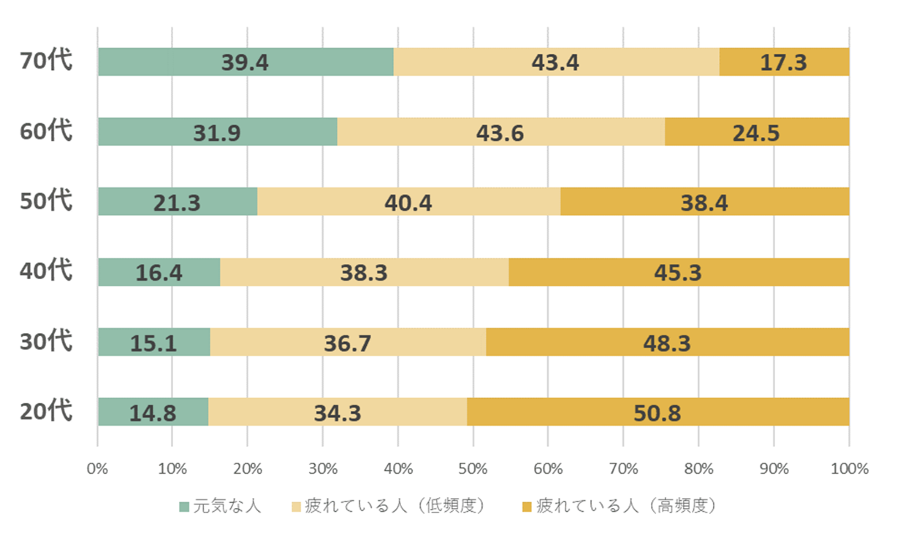

世代別に見ると、現役世代の40代までの割合が特に高く、男性は高頻度で疲れている人が20代で一番多くなっています。

疲労状況(全国、男性、年代別比較)単位:%

画像出典:日本リカバリー協会「日本の疲労状況2023」

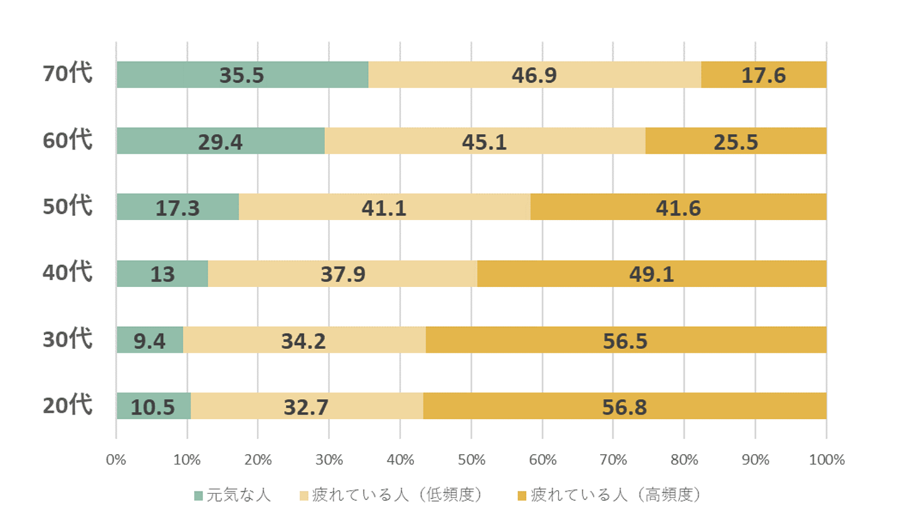

さらに、20〜30代の女性は約9割の人が疲れていると回答しました。

男女共に現役世代の多くの人が疲れを解消できないまま過ごしているようですね。

疲労状況(全国、女性、年代別比較)単位:%

画像出典:日本リカバリー協会「日本の疲労状況2023」

具体的に疲れとはどんな状態なのか考えてみましょう。

疲れの種類を知ることで、自分の疲れに必要な食べ物を正確に把握し、対策に真剣に取り組めるようになります。

1-1.そもそも疲れとは?

疲れとは、心身に負担がかかり、体の活動能力が低下する生理現象のことです。

例えば、テキパキと作業を進めたいのに頭や体が働かない、繰り返しミスをする、一日中眠いのに夜はよく眠れないなどの症状が挙げられます。

疲れには次のような種類があり、それぞれ密接に関わり合っています。

・肉体的な疲れ

体を動かした後や長く同じ姿勢を取ることによって生じます。

・神経的な疲れ

パソコン作業などで脳や視神経が緊張した状態が続いて起こります。

・精神的な疲れ

人間関係など精神的な負担から引き起こされます。

1-2.疲れを溜めたままにするとどうなる?

疲れが溜まると自律神経のバランスが崩れ、活性酸素が大幅に増加すると言われています。

活性酸素とは、呼吸で体に入った酸素の一部が、通常よりも活性化された状態になること。

活性酸素が体内で過剰になると、細胞にダメージを与え、慢性的な肩こり・腰痛・眼精疲労による視力低下といった症状が現れます。

さらに疲労が蓄積されると、結果的にがんやうつ病に至るリスクも指摘されています。

ですので重大な病気になる前に、早めに疲れを軽減する対策を取ることが大切です。

2.疲れ対策に最適な栄養素と食べ物

次に、疲れ対策に効果的とされる栄養素と、その栄養素が多く含まれた食べ物を集めました。

食べ物を摂るタイミングや組み合わせなども意識しながら、疲れ対策となるメニューや献立を考えてみてくださいね。

各栄養素の下には、次のようにその代表的な食べ物を使ったメニューを紹介しています。

3章でこれらのメニューのレシピを紹介しておりますので、実践してみたい方はぜひチェックを!

【汁物・スープ】

<納豆と小松菜の味噌汁>

<玄米入り野菜スープ>

【副菜】

<きのこのマリネ>

<さつまいもとりんごのレモン煮>

【主菜】

<豚しゃぶマリネ>

<鶏むね肉のタンドリーチキン>

<いわしとあさりのハーブ蒸し焼き>

【主食】

<高菜とじゃこのチャーハン>

<ひじきとツナの炊き込みご飯>

また、この記事で紹介する疲れ対策におすすめの栄養素は次の通りです。

・ビタミンB群

・イミダゾールジペプチド

・鉄

・カルシウム

・ビタミンC

・クエン酸

・ブドウ糖

画像:筆者作成

どのような栄養素なのか、またどの食材に含まれているのか一つずつ見てみましょう。

2-1.疲れ全般に【ビタミンB群】豚肉・うなぎ・大豆・玄米・きのこ

ビタミンB群とは次の8種類のことで、エネルギー代謝を高めて疲労感を軽減する役割があります。

・ビタミンB1

・ビタミンB2

・ビタミンB6

・ビタミンB12

・ナイアシン

・パントテン酸

・葉酸

・ビオチン

毎日の仕事に追われて肉体的にも精神的にもくたくたというときには、意識してこれらのビタミンB群を食事に取り入れてみてください。

元気が出て、次の日の仕事のはかどり方が変わるかもしれません。

ビタミンB群はどれも疲れの対策として役立ちますが、なかでも重要なのはビタミンB1とビタミンB2、ビタミンB6。

エネルギーを生み出す働きに関わっているため、健康的な生活を送るために必要不可欠です。

<ビタミンB1を含む代表的な食べ物>

豚肉、うなぎ、玄米、豆腐

肉体の疲れがとれないときに積極的に摂りたいビタミンです。

神経の疲れを和らげ、特に目の周りの筋肉が緊張することによる目の疲れに良いと言われています。

これらの食材は、ねぎ類やにんにくに豊富に含まれたアリシンと一緒に摂るとエネルギーの回復力アップが期待できます。

<ビタミンB2を含む代表的な食べ物>

レバー、納豆、卵、豆腐

脂質をエネルギーへ変換するときに必要な栄養素です。

ビタミンB2が不足するとエネルギー不足となり、疲労を感じやすくなります。

<ビタミンB6を含む代表的な食べ物>

レバー、マグロ、カツオ、鶏むね肉

神経の機能維持に関わる栄養素で、ストレスをやわらげる物質のGABAや心身を安定させるセロトニンの分泌に欠かせません。

精神的な疲労に効果が期待できる栄養素です。

<玄米入り野菜スープ>

<納豆と小松菜の味噌汁>

<きのこのマリネ>

<豚しゃぶマリネ>

1.汁物で摂取する

ビタミンB群摂取したいときは、スープや味噌汁がおすすめです。

なぜなら、ビタミンB群は水溶性で熱に弱く、強い火力で火を通すと調理の過程で栄養素が流出してしまうからです。

2.こまめに摂取する

ビタミンB群は体内で蓄えにくく、失われやすいという弱点があります。

そのため、一度に大量に摂取するのではなく少しずつこまめに摂取しましょう。

3.飲酒や脂質の多い食事の後には多めに摂取する

ビタミンB1・B2は脂質や糖質、アルコールの分解に必要な栄養素なので、お酒を飲んだときや糖質・脂質の多い食事の後には、ビタミンB1やB2を意識して摂るのがおすすめです。

2-2.肉体的・精神的な疲れに【イミダゾールジペプチド】鶏むね肉、豚ロース、マグロ、カツオ

イミダゾールジペプチドは抗酸化作用を持ち、肉体的な疲れにも精神的な疲れにも良いとされています。

動物の筋肉に多く存在する成分で、ヒトの筋肉内にも存在する栄養素です。

加齢によって減少するため、中高年はイミダゾールジペプチドが含まれた食べ物を摂ることで、疲れ対策ができるでしょう。

大きな仕事を任されてプレッシャーを感じているときなど、体だけでなく心も疲れているときに意識して摂取したい栄養素です。

<イミダゾールペプチドを含む代表的な食べ物>

鶏むね肉、豚ロース、まぐろ、カツオ

イミダゾールペプチドは熱に強く、水溶性という特徴があるので、茹でる・煮る料理には汁ごとソースやスープに使うことをおすすめします。

<豚しゃぶマリネ>

<鶏むね肉のタンドリーチキン>

2-3. 肉体的・精神的な疲れに【鉄分】レバー、あさり、いわし、小松菜

鉄分が不足すると貧血を引き起こすことは一般的によく知られています。

それだけでなく、鉄分不足は赤血球内のヘモグロビン量の現象を引き起こし、全身に酸素が十分に行き渡らなくなり、疲れを感じやすくなります。

さらに、記憶力や集中力の低下といった弊害も生じるので、生産性を下げないためにも意識して摂取したい栄養素です。

通勤時の階段での息切れや満員電車でのめまいといった貧血の症状があり、鉄不足に心当たりがある方は要注意。

次に紹介するような鉄分の多い食材を意識して摂取しましょう。

なかでもナッツやプルーンを机やバッグに忍ばせておけば、いつでも鉄分摂取ができるのでおすすめ。

なお、フライパンなど鉄の器具で調理することも鉄分を摂る手段の一つです。

<鉄分を含む代表的な食べ物>

レバー、あさり、いわし、小松菜、バジル・タイム・セージなどの香辛料、ナッツ、プルーン

鉄分にはヘム鉄と非ヘム鉄があり、それぞれ次の食材に含まれています。

ヘム鉄:肉、魚など

非ヘム鉄:野菜、牛乳、卵など

ヘム鉄は非ヘム鉄よりも吸収がよく、ヘム鉄を摂取することですることで非ヘム鉄も吸収しやすくなるので、肉・魚と一緒に野菜や牛乳、卵などを食べると良いでしょう。

また非ヘム鉄は、動物性たんぱく質のほかクエン酸、ビタミンCと一緒に摂ると吸収しやすい特徴があります。

ですので、おすすめメニューとして下で紹介する「いわしとあさりのハーブ蒸し焼き」に小松菜やレモンを添えるなど、工夫を加えてみましょう。

<いわしとあさりのハーブ蒸し焼き>

<高菜とじゃこのチャーハン>

<ひじきとツナの炊き込みご飯>

2-4. 脳・精神的な疲れに【カルシウム】干しエビ、牛乳、小松菜など

カルシウムはイライラ、神経過敏のときなどに脳神経を落ち着かせる作用があるので、疲れを感じて集中できないときなどに摂取すると良いでしょう。

重要な企画書の作成時や商談前など、プレッシャーを感じたときのために、仕事先のデスクに小魚アーモンドなどのおやつを入れておいてはいかがでしょうか。

手軽にカルシウムの補給ができます。

また、仕事で苛立つことがあったら、夜ご飯に次のおすすめメニューを取り入れて、その日のうちにイライラを消し去ってしまいましょう。

<カルシウムを含む代表的な食べ物>

干しエビ、小魚、小松菜、牛乳などの乳製品

マグネシウムが含まれる豆類、海藻、きのこなどの食べ物と一緒に摂ると、疲れ対策として効率が良いとされています。

<玄米入り野菜スープ>

<高菜とじゃこのチャーハン>

<ひじきとツナの炊き込みご飯>

2-5. 目・精神的な疲れに【ビタミンC】パプリカ、ブロッコリー、柑橘類、いちごなど

パソコンで目を酷使するデスクワークに欠かせないだけでなく、ストレスに負けない体づくりに有効な栄養素がビタミンCです。

ビタミンCは目の水晶体に多く含まれ、目の粘膜を保護し眼精疲労を予防してくれます。

また、抗ストレスホルモンを生成する際にビタミンCが必要なので、ストレス解消に効果を感じられるでしょう。

忙しくても休憩の時間を設けて、おやつにビタミンC豊富な食べ物を食べれば、仕事にメリハリをつけられます。

熱に弱く水に溶けやすい性質があるので、フルーツなどで補いたいですね。

<ビタミンCを含む代表的な食べ物>

パプリカ、ブロッコリー、柑橘類、いちごなど

<玄米入り野菜スープ>

<さつまいもとりんごのレモン煮>

2-6. 肉体的な疲れに【クエン酸】梅干し、酢、柑橘類など

クエン酸は、増えすぎた活性酸素で細胞がダメージを受け疲れを感じたときに、細胞の修復に必要な栄養素です。

特に肉体的に疲れているときに新陳代謝を助ける働きがあります。

疲れ対策として、労働の前にクエン酸が含まれた食べ物を摂取しておくのがコツです。

事前にクエン酸を摂れば、労働後に疲れが残りにくいと言われているためです。

体力的にハードな仕事をする方はもちろん、飲食店で長時間立ちっぱなしの仕事や、座っていても同じ姿勢で仕事をする方は、疲れた時にクエン酸が役立ちます。

体内に蓄えられない性質があるので、普段から少しずつ摂るように心がけましょう。

<クエン酸を含む代表的な食べ物>

梅干し、酢、柑橘類

次に紹介するおすすめメニューのほか、梅干し入りのおにぎりやオレンジ入りヨーグルトなどを仕事前に食べて、ハードな1日に備えましょう。

<さつまいもとりんごのレモン煮>

2-7. 脳の疲れに【ブドウ糖】穀類、ぶどう、バナナ、はちみつ

ブドウ糖は脳の主なエネルギー源であり、脳の疲れ対策に役立つほか、脳の活性化や記憶力・集中力を高める役割もあります。

眠っている間も脳が活動してブドウ糖を消費するので、朝食にブドウ糖を含む食材を食べることで活動的になれるでしょう。

集中力が高まって、仕事が一気に片付くかもしれません。

ただし、ブドウ糖の入った食べ物を摂りすぎると、血糖値の乱れで眠気や集中力の低下につながる危険性もあるので要注意。

糖分を摂りすぎたと思ったら、糖質の代謝に必要なビタミンB群が含まれた食べ物をいつもより多く食べるようにしましょう。

<ブドウ糖を含む代表的な食材>

穀類、ぶどう、バナナ、はちみつ

<きのこのマリネ>

<さつまいもとりんごのレモン煮>

3.疲れ対策に有用な食べ物で作り置き・下味冷凍の時短メニュー

次に、疲れ対策にぴったりの食べ物を使った作り置き・下味冷凍のメニューを紹介します。

汁物・スープ、副菜、主菜、主食に分けたので、献立作りに活かせますよ。

時間がないと、食事を用意する時間さえ惜しいこともありますが、次に紹介するメニューは作り置きなどができるので、忙しいときでも疲れ対策となる食事を無理なく用意できます。

なお、好みの味付けができるようレシピには材料の分量を記載しておりませんので、味見をしながら作ってくださいね。

3-1. 【汁物・スープ】色々な具材を一度に食べられる

味噌汁やスープは、野菜や豆腐、納豆など、何種類もの食べ物を一度に食べられる料理です。

具材を入れて火をかけておけば完成する手軽さも魅力。

水溶性のビタミンB群やビタミンCなど、疲れ対策として優れた食べ物を効率的に摂れる料理としても覚えておきたいですね。

仕事で疲れ果て、スープの出汁を取るのも面倒というときには、即席スープに冷凍野菜や卵を入れるなど、手間を省いて精神的な負担を減らしましょう。

3-1-1. <納豆と小松菜の味噌汁>

<主な材料とその栄養素>

納豆:ビタミンB群

小松菜:カルシウム

いつもの味噌汁にビタミンB群やカルシウムなどを含む食べ物を入れると、疲れ対策に有効なメニューとなります。

出汁に煮干しを使うと、さらにカルシウム・鉄分などの栄養がアップします。

【レシピ】

1. 人数分の水と出汁パックなど好みの出汁を入れて火にかける

煮干しを入れるときには、あらかじめ頭やはらわたを取っておいた身を、水に入れて約5〜10時間おいておく

2. 水を沸騰させて、ざく切りにした小松菜を入れて茹でる

3. 小松菜の色が変わったら、納豆を投入

4. 火を弱めた後、人数分の味噌を溶かしながら入れて、煮立つ瞬間に火を止める

日本の伝統的な調味料である味噌には、人や動物が体内で作ることのできない必須アミノ酸9種類がすべて含まれ、ビタミンやミネラルも豊富です。

肉体的な疲労だけでなく、神経疲労を癒やすともいわれているので、ストレスフルなビジネスパーソンにうってつけ。

味噌に出汁を混ぜて丸めた味噌玉を冷凍しておけば、味噌汁作りも簡単です。

味噌汁は日本人にとって馴染み深いメニューなので、積極的に味噌汁を食べてはいかがでしょうか。

3-1-2.<玄米入り野菜スープ>

<主な材料とその栄養素>

玄米:ビタミンB群

キャベツなどの野菜:カルシウム・ビタミンC

ほか

【レシピ】

1.キャベツ、玉ねぎ、人参など、家にある野菜と玄米、水を鍋に入れて煮込む

2.塩やコンソメなどで味付けをする

※ケチャップや牛乳、チーズなどを入れると味の変化を楽しめます

作り置きしておけば、疲れているときでも温めるだけなので、手間が少ない一品。

鶏むね肉や卵なども入れれば、多くの栄養素を一度に摂れて、一品でもバランスの取れたメニューとなります。

3-2. 【副菜】疲れた時に嬉しい作り置きおかず

副菜は、時間があるときに作り置きしておけば、お弁当や夕食に食べられ便利です。

「市販のおかずを買ってきたけれど、もう少し食べたい」「もう一品加えて栄養バランスを整えたい」というときにも、副菜を用意すると良いでしょう。

3-2-1. <きのこのマリネ>

<主な材料とその栄養素>

きのこ:ビタミンB群・カルシウム

はちみつ:ブドウ糖

きのこはビタミンB群をはじめ、栄養豊富であるうえ低カロリー。

疲れて夜遅く帰ったときに夜食として食べても、カロリーをあまり気にせずに食べられます。

冷蔵庫で約1週間保存可能です。

【レシピ】

1.フライパンににんにく、オリーブオイルを入れて火にかけ、香りが出たらきのこを加えて炒める

好みで唐辛子を入れても良い

2.白ワインビネガー、はちみつ、醤油、塩、胡椒を合わせておく

3.炒めたきのこに塩を振り、しんなりしたら、合わせた調味液に漬け込み、味をなじませる

3-2-2.<さつまいもとりんごのレモン煮>

<主な材料とその栄養素>

さつまいも:カルシウム・ビタミンC

りんご:ビタミンC

レモン:ビタミンC・クエン酸

砂糖:ブドウ糖

さつまいもは食物繊維がふんだんに含まれていることで知られる食材。

ビタミンCやカルシウムも豊富です。

砂糖を多めに入れて、おやつとして食べるのもいいでしょう。

【レシピ】

1. さつまいもは1cm幅に切って水にさらし、りんごは皮をむいていちょう切り、レモンは輪切りにする

2. さつまいもとりんご、水、砂糖、白ワインを鍋に入れて約10分煮る

3. 輪切りにしたレモンとレモン汁を加え、さつまいもが柔らかくなったら火を止める

3-3. 【主菜】作り置きと下味冷凍が時短メニューの鍵

主菜を1日3食の献立に取り入れると、ビタミンB群など疲れ対策に役立つ食べ物をしっかり食べられます。

作り置きできる料理のほか、冷凍する前に下味をつけておける料理を紹介します。

下味冷凍しておけば、あとは焼いたり煮たりするだけ。

これらのメニューに野菜やご飯・パンなどをつければ、1食分になります。

3-3-1. <豚しゃぶマリネ>

<主な材料とその栄養素>

豚肉:ビタミンB群・イミダゾールジペプチド

パプリカ:ビタミンC

豚肉を玉ねぎのすりおろしや調味料と和えて作り置きできるマリネ。

玉ねぎやパプリカなどの細切りを加えると、ビタミンCなども一緒に摂れます。

冷蔵庫で4日間ほど保存可能です。

【レシピ】

1. 鍋で湯を煮立たせて、沸騰したところで酒か白ワイン、塩を入れる

2. 調味料を入れて温度が下がったところに豚肉を入れて茹でる

この方法で茹でれば柔らかく仕上がり、時間が経ってもしっとりしたまま

3. 豚肉の色が変わったら取り出す

4. ボウルに酢・白ワイン・玉ねぎのすりおろし・砂糖・塩を混ぜ合わせ、豚しゃぶと合わせる

5. 最後に好みでブラックペッパーを加える

3-3-2. <鶏むね肉のタンドリーチキン>

<主な材料とその栄養素>

鶏むね肉:イミダゾールジペプチド

ヨーグルト:カルシウム

パプリカ、ブロッコリー:ビタミンC

日本でもおなじみになったインド料理・タンドリーチキンを鶏むね肉で作ります。

鶏むね肉は下味をつけずに焼くと固くなりがちですが、下味をつけておくと身が固くなりません。

休みの日などに鶏肉と調味料を合わせて冷凍しておくと便利です。

【レシピ】

1. 鶏むね肉に数カ所フォークを刺し、味がしみ込みやすいようにする

2. 冷凍用保存袋の中に鶏肉、プレーンヨーグルト、ケチャップ、カレー粉、しょうゆ、みりん、にんにく・しょうがすりおろしを入れて、混ぜ合わせて冷凍

3. 食べる数時間前に冷凍庫から冷蔵庫に移して解凍

冷凍せずにそのまま食べる場合は、冷蔵庫で2時間以上調味料に漬けておくと味が染み込む

4. フライパンに油を熱し、鶏むね肉をパプリカ、ブロッコリー、きのこなどと一緒に焼く

3-3-3. <いわしとあさりのハーブ蒸し焼き>

<主な材料とその栄養素>

いわし・あさり:鉄分

パセリ:鉄分・ビタミンCなど

彩りよく、栄養価も高い一品。

手が込んでいるように見えても、いわしを下味冷凍しておけば、後はほかの具材を加えて蒸すだけなので、当日の負担が少ないメニューです。

タイムなどのハーブ類も栄養価が高いので、使う習慣をつけることをおすすめします。

【レシピ】

1. 下処理をしたいわしを洗い、両面に塩を多めにふって、冷蔵庫に約30分おき、表面の水けを拭き取る

2. オリーブオイルを広げたラップフィルムの上にいわしをのせ、タイムなどのハーブ、薄切りにしたにんにくをいわしの内側や外側に詰める

3. オリーブオイルを上から回しかけて、ラップフィルムでしっかりと包んだものを冷凍用保存袋に入れて冷凍

4. 調理の前に、いわしを冷凍庫から冷蔵庫に移して半解凍する

5. いわしに小麦粉を振って、オリーブオイルで両面を焼く

6. 焼き色がついたらプチトマト、あさり、パセリなどを入れて蒸し焼きにする

ポイント!

魚や肉は醤油みりん、味噌、ドレッシング、塩麹に漬けて冷凍保存も可能。

調味料で下味をつけておけば、食べる前に解凍して焼くだけで一品完成します。

食べ物を冷凍すると、栄養価が下がると心配になる方は多いのではないでしょうか。

しかし、多くの野菜は冷凍すると栄養素が安定すると言われます。

また野菜を下茹でしてから冷凍した場合は、ビタミンCなどの水溶性ビタミンは生の状態と変化がないという報告も。

とはいっても、適切な方法で冷凍しないと、食材が酸化して変色や品質の低下につながる恐れがあります。

食材の酸化を防ぐには、保存容器内を真空に近い状態にすること。

冷凍用保存袋の空気を抜く、食材の厚さを薄くする、温度の伝達が早い金属性のトレイに保存袋ごと入れて冷凍するなど、工夫をすれば酸化を最小限に食い止められます。

冷凍するときに料理名や日付を書いて、早めに食べることも大切です。

じゃがいも、きゅうり、こんにゃくなど冷凍に向かない食べ物があることも覚えておきましょう。

3-4. 【主食】いつものご飯に一工夫して疲れ対策を

主食はパンや白飯でも良いですが、一手間かけてチャーハンや炊き込みご飯にすれば、疲れ対策に有効な食べ物をより多く食べられます。

旬の食材を入れると、季節感や彩りも豊か。

次の日のお弁当メニューにもなって、お昼休憩時のエネルギーチャージにぴったりです。

3-4-1. <高菜とじゃこのチャーハン>

<主な材料とその栄養素>

高菜:ビタミンB群・鉄分

じゃこ:鉄分・カルシウム

卵:ビタミンB群

材料さえあれば、全て混ぜ合わせるだけなので手間がかかりません。

炒めるのも面倒であれば、温かいご飯に材料を混ぜ合わせるだけでも美味しくいただけます。

【レシピ】

1. 高菜漬けは軽く水洗いして水けを絞り、食べやすい大きさに切る

にんにくはみじん切り、ねぎは小口切りにする

2. 油を熱したフライパンに、にんにく、高菜、ちりめんじゃこを入れて炒める

3. 炒めたものを取り出し、フライパンをキッチンペーパーなどで拭いてから油を入れ、卵を回しかける

4. 卵が半熟のうちに温かいご飯を入れて混ぜ合わせ、高菜とちりめんじゃこを加えて炒める

5. 塩コショウで味を整え、酒少々を加えて炒めながら、アルコール分を飛ばす

3-4-2. <ひじきとツナの炊き込みご飯>

<主な材料とその栄養素>

ひじき:ビタミンB群・鉄分・カルシウム

ツナ:ビタミンB群

水煮大豆を加えると栄養アップ。

市販のひじきの煮物を使っても良いでしょう。

【レシピ】

1. 乾燥ひじきは水で戻し、人参など、ほかの具材はいちょう切りなどに小さく切っておく

2. 炊飯器に米、水で戻したひじき、人参などの具材と塩を入れ、ツナ缶を缶汁ごと加える

3. 米の量に合わせて、いつものご飯を炊く要領で、炊飯器の目盛りまで水を入れて炊飯

参考サイト:ひじきとツナの炊き込みご飯

4.【おやつ / ドリンク】柑橘類などの果物でビタミンCやクエン酸を補う

疲れたときに甘い食べ物を食べるとほっとしますよね。

甘いものを食べるなら、疲れ解消に役立つ栄養素を含む食べ物を選びたいもの。

ここでは、疲れたときに食べたいおやつやドリンクを紹介します。

・きなこなど大豆を使ったお菓子

ストレスの軽減や睡眠の質の向上に役立つトリプトファンが豊富。

トリプトファンと一緒にビタミンB6や炭水化物を食べると、心の安定を保つと言われるセロトニンを効率的に作れると言われます。

玄米餅にきなこをつけて食べるなど、工夫してみてください。

市販品なら、大豆にきなこをまぶしたきなこ大豆があります。

・バナナ

バナナにはトリプトファンだけでなく、神経を落ち着かせるビタミンBも含む食材。

調理せずにそのまま食べられるのも、忙しいビジネスパーソンにとって嬉しいポイントですね。

・チョコレート

チョコレートには抗酸化作用を持つカカオポリフェノールが含まれていて、疲労回復につながります。

・はちみつレモン

ブドウ糖とビタミンCが簡単に摂取できるのがはちみつレモン。

ヨーグルトに入れるなどしてアレンジも楽しめます。

糖質を多く含むおやつなどは、食べ過ぎにご注意ください!

糖分を摂取しすぎると血糖値が上昇し、その後下がり、その際に身体が低血糖状態となるため疲れやだるさ、眠気などの症状が現れるためです。

なお、昼食後に眠くなるのも糖質の摂りすぎが要因である場合がほとんどです。

朝食後はいつも眠いという方は、糖質を含むパンや麺類、イモ類の量を減らすと良いでしょう。

簡単な工夫で疲れ対策に有効な食べ物を献立に取り入れよう!

疲れ対策の助けとなる食べ物と、作り置き・下味冷凍しておける時短メニューを紹介しました。

ピックアップした栄養素や食べ物は、疲れ対策だけでなく、日々健康で過ごすために必要なものばかり。

毎日の食事に少しだけ材料や手間を加えて、疲れを癒すメニューに変えてみてください。

疲れが軽減して、仕事へのモチベーションや集中力の維持へと結びつくでしょう。

紹介した栄養素を多く食べる習慣をつければ、いつの間にか疲れにくい体質に変わっているかもしれません。