インポスター症候群とはどのようなものかご存じですか?

自分の能力が評価されても、ネガティブに捉えてしまう心理傾向で、誰にでも起こり得るといわれています。

今回は、インポスター症候群の特徴や原因のほか、チェックツール、対処法を紹介します。

自分の仕事能力に自信を持てない人や、部下や同僚の自己肯定感の低さが気になっている人にとっても、この記事は参考になるでしょう。

1.インポスター症候群とは

「インポスター症候群」とは、自分を過小評価して、短所ばかりに目を向けてしまう心理傾向です。

「インポスター(imposter)」とは「詐欺師」の意味。

インポスター症候群の人は、「実力より能力があると他人をだましている気がする」「いつか本当の能力がばれてしまう」などと考える傾向にあることから、心理学者のポーリン・R・クランスとスザンヌ・A・アイムスが名付けました。

1-1.心身へのリスクが懸念される

インポスター症候群はネガティブな感情を持つことでストレスを感じることがあります。

それにより自律神経の乱れを引き起こし、筋肉が萎縮し以下のような不調につながります。

・不眠

・肩こり

・頭痛

・疲労感

・ホルモンバランスの乱れ

また、自律神経が乱れると幸福感を感じる神経物質・セロトニンの分泌が減少し、うつや不安障害に発展する場合があります。

インポスター症候群は現在のところ心理傾向や気質とされており、精神障害や病気ではありませんが、徴候に気がついたら、早めに対処法を模索するとよいでしょう。

1-2. 性別や成功の有無に関係なく現れる

当初、インポスター症候群は、社会的に成功した女性に多いと考えられていました。

しかし最近では、性別や成功したかどうかに関係なく現れる心理傾向とされています。

命名者であるクランス氏をはじめとした心理学者たちは、インポスター症候群の調査や研究を重ねてきました。

すると、あらゆる職業の男女合わせて約70%の人が、キャリアの中で一度は詐欺師のように感じたことがあることがわかりました。

つまりインポスター症候群は、多くの人が経験する可能性があるということです。

2.インポスター症候群の人の傾向

インポスター症候群の人に現れる心理傾向や行動は人によってさまざまですが、いくつか典型的な感情や行動が見られます。

次にインポスター症候群の人たちによく現れる傾向を紹介します。

2-1.他人と比較して自分を卑下する

インポスター症候群の人は、評価を得たり実績を重ねても、それは自分の能力ではなく、運や周囲のおかげだと考える傾向にあります。

他人から賞賛されることに疑問を感じ、自分を過小評価して、自分の働きに自信を持てません。

役職についている場合、分不相応だと感じる人が多いようです。

なかには、いつか自分の能力のなさが周囲にばれるのではないかと恐れる人もいます。

2-2.失敗や批判を恐れて積極的な挑戦を避ける

プロジェクトや商談を成功に導いたことよりも、足りなかった部分を悔やむ傾向にあるのも特徴の一つ。

今は評価されていても、それは偶然だと思い、いつか失敗すると考えてしまいます。

始める前から失敗することを予想し萎縮してしまい、仕事で能力を十分に発揮できないことがあるのです。

また、成功も重荷に感じてしまうことも、インポスター症候群の心理傾向です。。

たとえば、成功によって上司や同僚から妬まれ、これまで築いてきた人間関係が変わるのではないかと思い、積極的な働き方を避けてしまいます。

昇進などの変化があると、プレッシャーや自信のなさから喜びや達成感よりも不安を大きく感じることもあります。

2-3.必要以上に働く

インポスター症候群の人は自分を過小評価するために、通常の働き方では不十分だと感じて、必要以上に自分を酷使します。

よく働くことによってさらに評価を受けても、疑心暗鬼になって目立つことを恐れがち。

プライベートの時間でも仕事のことを常に考えて、ときには燃え尽き症候群に陥ることもあります。

2-4.相談できる人が少ない

自分の弱みや愚痴などを打ち明ける相手が少ないのも、インポスター症候群の典型といえます。

恐怖や不安を抱えながらも、その感情を人に見せないように努力して、自分をさらけ出せません。

本来の自分を素直に出せないという気持ちがあるせいか、他人に評価される自分と本来の自分は異なり、人をだましているという考えに至る人も多いようです。

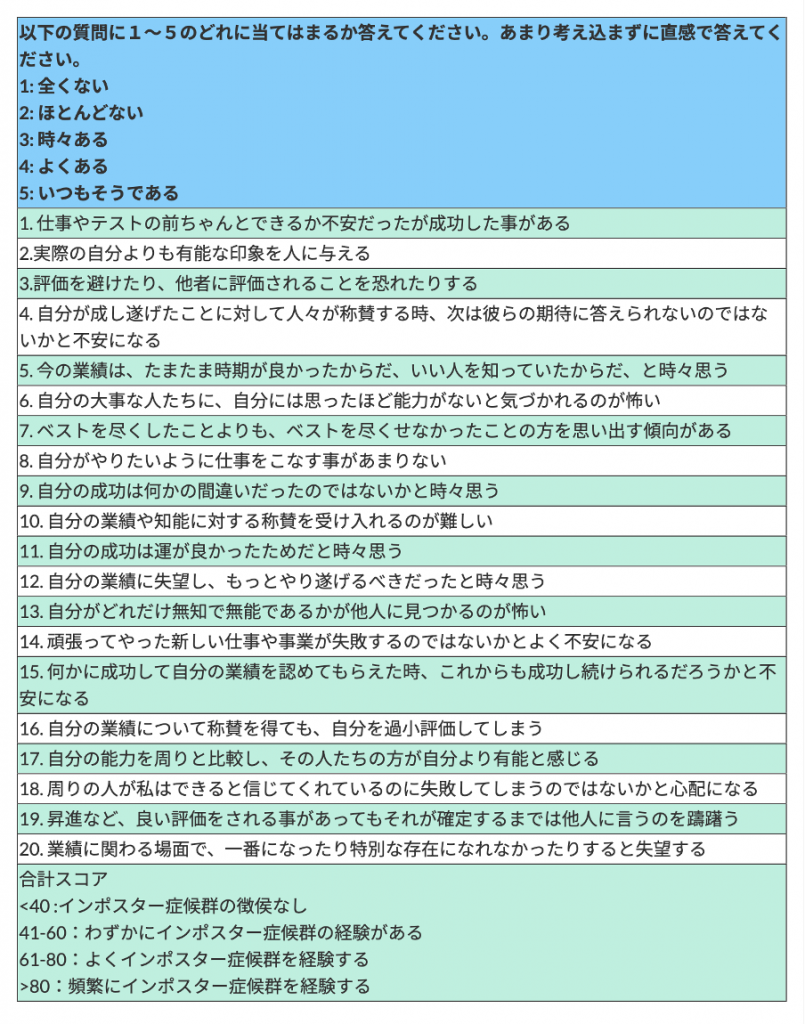

【インポスター症候群チェックリスト】

次に、例として簡単なチェックツールを紹介します。

これは、インポスター症候群と断定するものではなく、インポスター症候群になりやすい特性を見るためのもの。

インポスター症候群の特徴を知るためにも活用できます。

気になる方は、参考としてツールを使ってみてください。

引用:ER型救急を志す人達で構成される特定非営利活動法人(NPO法人)「Clance Impostor Phenomenon Scale」日本語訳

インポスター症候群を経験したと言われる人には、俳優のヒュー・ジャックマンやトム・ハンクス、ミシェル・オバマ元大統領夫人など、さまざまな著名人の名前が挙げられます。

フェイスブックの最高執行責任者(COO)に登り詰めたシェリル・サンドバーグもその一人。

「今でも朝起きて、自分が詐欺師なのではないかと感じる日がある」と告白したとか。

過去に遡ると、世界的に有名な物理学者アインシュタインや、近代日本文学の文豪として知られる夏目漱石もインポスター症候群だったと推測されています。

アインシュタインは、自分のライフワークに「過度な敬意が払われている」、自分への評価が「業績に見合わない」と感じていたと伝えられています。

3.インポスター症候群となる原因

インポスター症候群を引き起こす原因は次の3つに分けられます。

1.心理的

2.社会的

3.身体的要素

それぞれの要素が関連していることも多いですが、ここでは3つの要因に分けて見てみましょう。

3-1.心理的な原因〜完璧主義や自己肯定感の低さ

自分に厳しい完璧主義の人や自己肯定感が低い人は、インポスター症候群になりやすいといわれています。

自分自身に課す基準が高く、要求された以上の結果を出せないのは、自分の能力のなさから来るものだと結論づけてしまうのです。

すでに紹介した「他人と比較して自分を卑下する」「変化することに消極的」「自分の弱みを人に打ち明けられない」といった特徴も、完璧主義や自己肯定感の低さによる部分が大きいでしょう。

3-2.社会的な原因〜家庭や学校、職場など取り巻く環境

家庭や学校、会社、社会といった環境により、インポスター症候群の傾向が強く出る場合があります。

次に、子供時代や職場の環境など、社会的な原因でインポスター症候群のリスクが高まる例を紹介します。

3-2-1.子供時代の経験

優秀な兄弟や親戚と比べられた、家庭や学校で高い知的水準を求められてきたなどの経験は、インポスター症候群の原因になりやすいといわれます。

子供時代に他の子供と比較されて育った人は、周囲の目を気にすることが癖になっています。

失敗や成功に対する恐れが強い人は、いじめや仲間はずれの経験、失敗して叱られた経験、周りからねたまれるといった経験が原因になっていることが多いようです。

個性よりも同調が重んじられ、クラスやチーム全体の成功を優先するように教育された人も要注意。

自分の働き方によって企画が成功しても、周囲のおかげと錯覚する傾向にあります。

3-2-2.男性優位の社会に属する女性

女性よりも男性が尊重されるような家庭や社会に身を置く女性も、インポスター症候群の気質を持ちやすいといわれています。

仕事を評価されても、自分の能力の高さを認められません。

例えば、これまでアシスタントをしてきた女性が突然リーダーに抜擢されて、「自分にはふさわしくない」と断るケースは、インポスター症候群の徴候といえるでしょう。

3-2-3.環境やライフステージの変化

昇進、転職といったビジネスにおける変化、結婚、妊娠、出産、介護といった生活の変化が、インポスター症候群のきっかけとなる可能性があります。

令和4年に実施された福井県鯖江市の調査によると、女性は男性よりも家事や育児への負担が大きく仕事との両立が難しい20代から50代にかけて、自己肯定感が低下しやすくなるという結果になりました。

男性において、インポスター症候群に陥りやすいのは40代前後。

管理職へ移行する時期であり、自分の能力を否定的に捉える人が増加するようです。

3-2-4.リモートワークによる孤独感

リモートワークという働き方が、インポスター症候群を引き起こす可能性も指摘されています。

オフィスにいるときと比べて、上司や同僚に気軽に相談できる機会、業務外の雑談のタイミングをつかめなくなるのが原因です。

業務上の表面的なやりとりばかりで孤独を感じ、自分の働き方に自信を失うといったネガティブな感情に陥ってしまうようです。

3-2-5.SNSの影響による自己肯定感の低下

最近ではInstagramやX(旧Twitter)などのSNSもインポスター症候群の脅威となっています。

SNSでは他人の良い部分が目に入りがちです。

次々アップされる投稿を見ているうちに、「同年代なのに彼/彼女は成功している」などと、他人と自分を比較してしまうのです。

フォロワーの人数や投稿に対する「いいね」の数といった数字にも影響される人は多いと言われます。

本来、フォロワー数や投稿への反応は、人間性や能力の高さと比例している訳ではありません。

それでも、数字に惑わされ、他の人は自分より評価されていると思い込んでしまうと、自己肯定感は下がるばかりです。

3-3.身体的な原因〜ホルモンの乱れや病気の影響

インポスター症候群が睡眠不足などを誘発する場合とは逆に、身体の不調がインポスター症候群に影響することがあります。

睡眠不足、女性の生理前の不調などのほか、病気を抱えているときには、ネガティブな方向に考えすぎて自信を失いがち。

病気と仕事との両立が難しいときには、無理せず、早めに上司に相談してくださいね。

4. インポスター症候群への対処法

インポスター症候群は特別なものではなく、誰にでもその徴候が現れる可能性があります。

また、一度改善しても、その心理傾向を繰り返すことも少なくありません。

この章では当事者とその関係者に分けて、インポスター症候群との付き合い方を考えてみましょう。

4-1.【当事者】インポスター症候群をポジティブに変える働き方

チェックシートで診断テストを行って、自分がインポスター症候群かもしれないと疑いを持っても、心配する必要はありません。

自分の心理傾向に気づくことによって、改善できることはたくさんあります。

自信を持って積極的に仕事に取り組めるように、次に紹介する方法を実践してみましょう。

4-1-1.小さなことでも自分を褒める

どんなに小さなことでも、毎日自分を褒めることから始めてみましょう。

自分を評価できる点が見つからなければ、「タスクを一つ終える」「定時に帰る」など、簡単にクリアできる目標を立ててみることです。

目標としたタスクを優先的に進めて、達成した自分を褒めましょう。

重要なのは、完璧を求めないこと。

人から褒められたら素直に受け止めることも大切です。

一日の終わりにその日を振り返って、自分が評価できる点を一つでも紙やノートに書き出すのも効果的。

ポジティブな感想や達成したことをリストにして、客観的に自分の成果を見つめるだけでも、インポスター症候群の緩和に効果があります。

4-1-2.自分の感情を人に話す

自分の感情を言語化して人に説明することは、インポスター症候群からの脱却や改善に役立ちます。

人に感情を打ち明けるだけで、不安やストレスが軽減されることがあるからです。

最初は話しづらければ、前日に起こったことから話し始めて、最終的に自分の弱みや感情も話せるようになるとよいでしょう。

可能であれば、インポスター症候群の体験を人に共有するのもおすすめです。

体験を人に共有することで、プレッシャーや「人をだましている」という感情を解消しやすくなります。

もう一方で、インポスター症候群経験者の話を聞くのも有用です。

同じ経験を持っている人の話を聞くと、自分だけではないということに気づき、気分が軽くなるでしょう。

4-1-3.デジタルウェルビーングを実践する

SNSを長時間見てしまう人は、SNSと距離を置くのがおすすめ。

SNSの通知をオフにする、SNSの利用時間を制限する、一日SNSを開かない日を作るなどの方法で、潔くSNSから離れてみてください。

感情や行動をSNSに左右されにくくなるでしょう。

スマホやパソコンなどの使用時間をあえて制限して、テクノロジーと健全に付き合うデジタルウェルビーングの実践もときには必要。

週末や休暇中でも仕事のことが頭から離れず、仕事のメールをチェックしてしまう人には特におすすめです。

4-2.【関係者】インポスター症候群の部下や同僚との働き方

上司をはじめとした職場のサポートも、インポスター症候群の人の心理状態や働き方を改善させる重要なポイントです。

従業員が重要な企画の準備を後回しにする、自信のなさが気になるといった場合は、インポスター症候群である可能性があります。

仕事の進捗の把握、評価方法、働き方の配慮など、多角的なフォローをすることで、本人のパフォーマンスが上がり、労力以上の結果が得られるかもしれません。

4-2-1.評価できる点を具体的に挙げて強調する

自己評価の低いインポスター症候群の人は、自分の仕事の成果を認めにくいのが特徴の一つです。

上司であれば、「あなたが資料を見やすくまとめたおかげで、この企画が採用された」「あなたの提案のおかげで利用者が5%増えた」など、例を挙げて評価してみましょう。

評価できる働き方を具体的な数値やデータで示せば、自己肯定感を向上させる手助けとなります。

評価は一度だけでなく、具体的、かつ頻繁に伝えると有効です。

成長や成功は小さくても称賛することで、仕事への意欲や今後の成長につながるでしょう。

4-2-2.業務の達成目標を明確にして定期的に進捗を確認する

インポスター症候群の人は、自分の業績や業務の進捗を正確に把握していないことが少なくありません。

上司やチームとして業務の進捗・目標を定めて、目標達成までの細かい手順や評価の基準を決めると、仕事を進めやすくなります。

本人に毎日何を行ったのか、何を達成したのかわかるように記すように指示し、上司は定期的な進捗確認をお忘れなく。

インポスター症候群の人を常に見守ってアドバイスを与えられる人がいると、良好な心理状態を保てます。

4-2-3.定期的に1対1で話す

上司や同僚は、業務の共有だけでなく、インポスター症候群の人の悩みや不安を聞いて、1対1で解決方法を一緒に考える機会を設けてみましょう。

1対1で話す時には、上司や同僚はできるだけ聴き役に徹します。

インポスター症候群の人の役職や周囲の評価について、本人がどのように考えているかということも聞いてみるといいでしょう。

それによって周囲の評価と本人の考えとのギャップを埋められるかもしれません。

4-2-4.少しずつステップアップできる働き方を考える

インポスター症候群の心理傾向が強い人に、いきなり責任のある仕事を与えてしまうと、本人が重荷に感じてしまうかもしれません。

精神的な負担からパフォーマンスが低下してしまう場合があるので、小さくても確実に成し遂げられる働き方を考えると良いでしょう。

少しずつステップアップすれば、結果的に大きな成果も期待できます。

まとめ インポスター症候群とうまく付き合える働き方を考えよう

インポスター症候群は決して他人事ではなく、自分や身近な人に現れるかもしれない心理傾向です。

自分や周囲の人にインポスター症候群の徴候を感じたら、今回紹介した対処法を一つ一つ試してみてくださいね。

根気よく対処法を実践し続ければ、能力を発揮できるだけでなく、失敗を次の機会に活かせるようになります。

当事者も周囲も含めて職場全体がポジティブになれる働き方が見つかるでしょう。