フリーランスの労働環境を保護するために、2024年11月11日からフリーランス新法が施行されました。

フリーランスとして働く人がより働きやすくなるための法律として期待される「フリーランス新法」。

いったいどんな法律なのかがわからなかったり、施行後にそれほど変化を感じていない方も多いかもしれません。

そこで、個人として業務委託で企業から仕事を受注するフリーランサーにとって、どんな働き方の変化や影響があるかを解説します。

また、フリーランサーに仕事を依頼する企業担当者が知っておくべき対策やポイントもご紹介します。

1. フリーランス新法とは

フリーランス新法とは、フリーランスとして働く人たちの権利の強化や働く環境の整備や向上を目的として、2024年11月1日に施行された法律です。

正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、

フリーランス新法以外にも「フリーランス保護法」などと呼ばれています。

詳しい内容はこのあとじっくり解説するとして、

まずは「フリーランス新法とはフリーランサーを守るための法律」と理解してみるとわかりやすいかもしれません。

この法律が制定された背景には、旧来の法制度ではフリーランスが直面していた課題に十分に対処ができなかったという過去があります。

たとえば、発注企業との間で契約書を交わさないまま仕事がスタートしてしまい、

成果や業務内容に見合った報酬額がもらえなかったり、

いつ報酬が支払われるのかが曖昧だったりという経験を持つフリーランスは少なくないかもしれません。

また、価格や納期、支払日などに関する交渉で仕事を受けるフリーランスはどうしても弱い立場に立たされてしまいがちです。

それにもかかわらず、極端に低い報酬を設定することや、

成果物を合理的な理由なく一方的に返品することに対する規制など、法的なガイドラインが不明瞭な状態でした。

取引に問題が発生してもフリーランス側は泣き寝入りせざるを得ない状況になってしまうことも少なくなかったのです。

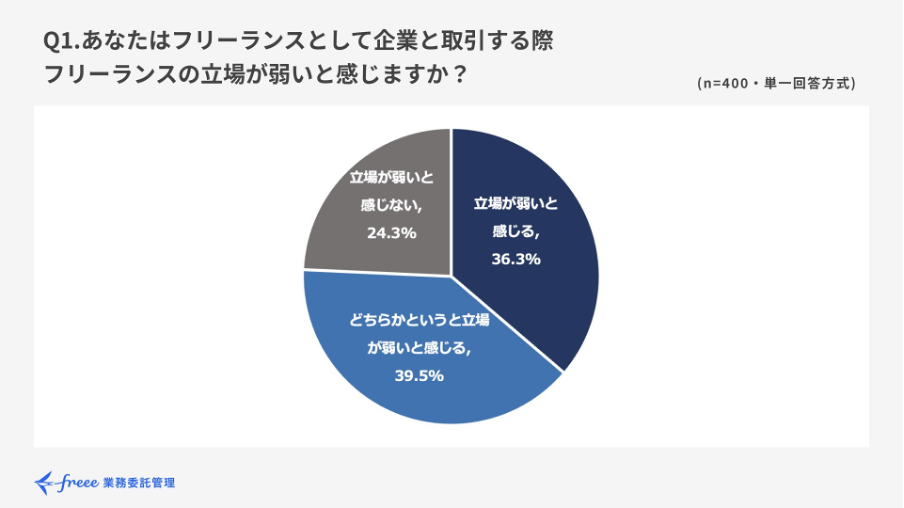

実際に2023年にfreeeが調査を実施し、2024年に発表されたフリーランス対象の調査報告では、

75.8%の人が「企業との取引で立場の弱さを感じている」と回答しています。

画像出典:freee業務委託「【フリーランス新法に関する意識調査】フリーランスの87.8%がフリーランス保護新法の対応を進めようとしている企業との取引を希望」(2024年7月調査結果公開)

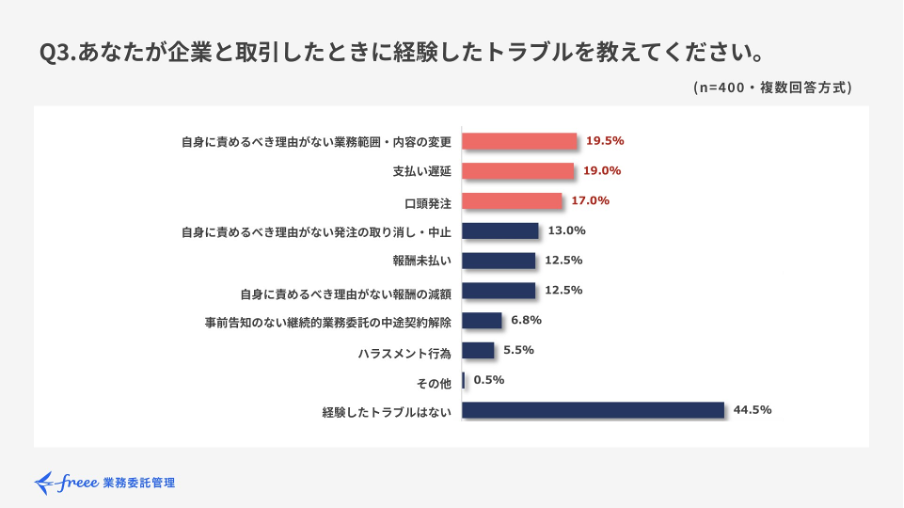

さらに同調べによれば、具体的なトラブル事例としては、業務の範囲や内容を一方的に変更されたり、

支払いの遅延、口頭での発注などを経験しているフリーランサーはいずれも全体の17〜19%。

約6人に1人が経験していることがわかっています。

画像出典:freee業務委託「【フリーランス新法に関する意識調査】フリーランスの87.8%がフリーランス保護新法の対応を進めようとしている企業との取引を希望」(2024年7月調査結果公開)

こうした背景を受けて、フリーランスとして働く人が安心して働けるように、整備されたのがフリーランス新法です。

2. フリーランス新法で押さえておきたいポイント

フリーランス新法の制定・施行によって、フリーランサーはどんな影響や変化を享受できているのでしょうか?

まだまだ施行されたばかりで実感が沸かない、というフリーランサーの方も多いかもしれませんが、

その具体的な内容を見てみると「そういえば、取引先から契約書が送られてきた!」

など気付かないうちに施行の影響を受けているかもしれません。

具体的なフリーランス新法の内容やこれまでの下請法との違いなどについて、一緒に見ていきましょう。

2-1.フリーランス新法の具体的な内容

フリーランス新法では、取引条件の明示や報酬支払いの期日に関する規制などが、細かく定められています。

今まで契約内容が曖昧なまま仕事がスタートしてしまい不安を感じたり、

仕事を発注することを条件に不当なハラスメントを受けたことがあるというフリーランサーにとって、

フリーランス新法は自分たちの権利や働きやすさを守る存在となっています。

具体的に、どんな内容が定められたのか、大きく分けて7つのポイントをご紹介します。

(1)取引条件の明示義務

まず、フリーランサーに仕事を発注する企業は、契約条件を書面や電子契約書で明確に提示することが求められています。

契約条件には、報酬額や納期などがあり、取引条件をきちんと契約書などで明示することで透明性が向上し、

トラブルの未然防止につながっていくことが期待できます。

<具体的な明示事項>

・業務の内容(どんな仕事か、業務範囲は?など)

・報酬の額

・支払期日

・発注事業者とフリーランスの名称(事業者名)

・業務委託をした日

・給付を受領または役務提供を受ける日と場所

・検査完了日(検査を行う場合)

・報酬の支払い方法に関する必要事項(現金以外の方法で支払う場合)

(2)報酬支払いの規制

フリーランサーに仕事を発注した企業は、納品や業務完了から60日以内(中小企業は30日以内)に報酬を支払う義務が課されます。

これにより、支払い遅延のリスクが軽減されることになり「納品したのにいつ支払われるかわからず、

資金繰りや生活資金の確保に苦労する」といったフリーランサーの悩みを防止する法律となっています。

(3)不当な扱いの禁止

業務上、仕事の発注者と受注者というパワーバランスにより、立場が弱いフリーランサーにとって、

「次も仕事を発注するから報酬を減額して」などの不当な要求を飲まざるを得ないというケースも少なくありませんでした。

そこで、フリーランス新法では報酬の一方的な減額や買いたたきなどを禁止。

企業はフリーランスとの公正な取引が求められるようになっています。

(4)ハラスメント防止措置

企業はフリーランスに対するハラスメント防止のための方針を明確化し、相談体制を整備する必要があると定められました。

具体的には発注元となる企業内でハラスメントを許さない方針を社内法や規則などで明示したり、

ハラスメントを行った社員に対する厳しい処分を行うことなどもその一つ。

また、ハラスメント防止研修の実施や万が一ハラスメントが発生した際の迅速な対応や再発防止に向けた対策やフォローアップなども求められています。

(5)契約解除・不更新の予告義務

突然の契約解除や更新の予告なしに仕事を打ち切るなどの行為は、フリーランサーにとっては死活問題です。

そのため、企業は原則として契約解除や不更新の30日前までに予告する義務が生じています。

2-2.フリーランス新法を守らない企業には法的リスクも

こうしたフリーランス新法の制定・施行によって企業は対応が求められているところですが、

「もし守らなかったらどうなるのか」は気になる部分ですよね。

実際にフリーランス新法違反が発覚した際には企業には行政指導が入る可能性があります。

行政指導を行うのは、中小企業庁や公正取引委員会、厚生労働省などが行う立場にあります。

加えて、命令違反などの悪質なケースの場合には50万円以下の罰金が科される可能性もありますので、

企業にとっては法的リスクを抱えることとなってしまいます。

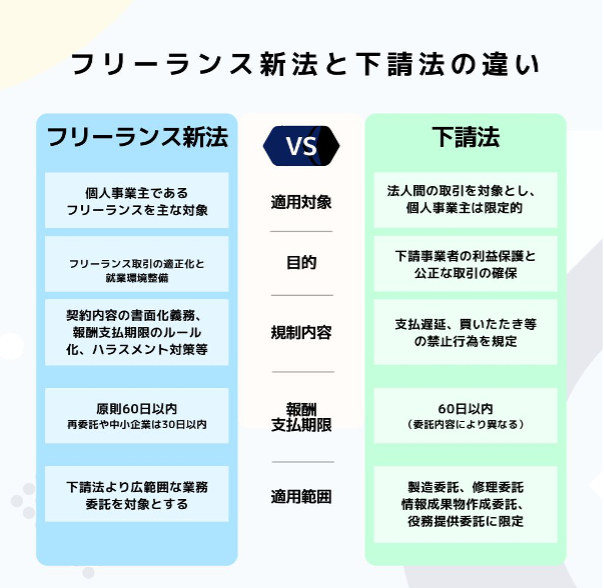

2-3.フリーランス新法と下請法の違い

ちなみに、フリーランス新法の適用範囲は、次にご紹介する下請法よりも広範囲の事業者に適用されますので、

下請法とフリーランス新法の違いについても理解しておきましょう。

画像出典:筆者作成

上の表にある通り、フリーランス新法では下請法よりも適用範囲が大きく広がります。

下請法の適用範囲は、

・発注元となる事業者の資本金が1,000万円を超えている

・原則として法人間の取引であること

とされています。

そのため発注企業とフリーランスとの取引は下請法ではカバーされず、

トラブルが起こったときはフリーランスが一方的に弱い立場に立たされるといったケースが後を絶ちませんでした。

このように、今までの下請法ではその恩恵を受けられなかった方も、今回の法律の制定により守られる存在となるわけです。

また、フリーランス新法で規制されるのは、契約内容を書面に残すことの義務化やハラスメント対策などが含まれ、

フリーランスをいち労働者として捉えた権利保護も加わることになりました。

このようにフリーランス新法は、これまで法的保護が不十分だったフリーランスに対して、

新たな保護を提供する法律として位置付けられているのです。

3.フリーランス新法を受けてフリーランサーは何をするべき?

フリーランス新法の施行を受けて、フリーランサー自身が法の趣旨を理解し、積極的に準備を進めることが大切です。

ここからは、フリーランサーとして働く方が、具体的にどんなことをするべきなのか、

また使えるツールなどもご紹介していきましょう。

3-1.契約書の作成や確認

フリーランス新法の施行により、取引時に契約書が必須となります。

契約書が不十分な場合、トラブルや権利の侵害が起きる可能性があるからこそ、

受け取った契約書を細かく確認し、業務内容、報酬、支払期限、契約期間が明記されているかチェックしておきましょう。

また、契約書がない場合、自分で契約書を用意して相手に提示することもできます。

とはいえ、自分で契約書を作成するのは初めての場合難しいこともあるでしょう。

そんなときは、「契約書メーカー」などのツールを活用するのもおすすめです。

「かんたん!契約書メーカー」は無料会員登録するだけで、

フリーランス新法に対応した契約書を無料で作成できる便利なツールです。

フリーランス新法の制定を推進したフリーランス協会によるツールという点も安心ですよね。

気になる方はぜひチェックしてみましょう。

かんたん!契約書メーカー

https://lp.freelance-jp.org/keiyakusho-maker/

3-2.取引条件を事前に把握

フリーランス新法では取引条件の明示義務が発注者側にあります。

そのため、フリーランサーが受け身の姿勢では不利になることは大いにあり得ることです。

だからこそ業務内容、報酬、支払いスケジュール、納期などについて具体的に質問し、

曖昧さを解消するための努力を惜しんではいけません。

例えば仕事の受注を受ける際には、口頭での約束だけでなく、必ず書面またはメールで記録を残すように心がけるのもよいでしょう。

しっかりと履歴や記録として残せるのであれば、メールや書面以外のチャットツールを使っても構いません。

最近はLINEやメッセンジャー、チャットワークなどのチャットツールを使う企業も多いですが、

こうした場合でも大切なのは、取引条件を明文化することです。

3-3.報酬未払いへの対応準備

未払いトラブルに巻き込まれた場合でも、適切な手順で対応するための準備が必要です。

具体的なアクションとしては、契約書や取引履歴を必ず保管をしておきたいものです。

また、未払いが発生してしまった場合は、相談窓口(行政や公的機関)に迅速に相談するようにしよう。

法テラスや地域の商工会議所でももちろん対応していますが、そのほかの窓口として、フリーランサーが使える機関をご紹介します。

もしものときのための保険として、ぜひどんな相談窓口があるのかチェックしてみてくださいね!

(1)厚生労働省 「総合労働相談コーナー」(無料)

労働問題全般に関する相談ができる窓口で、フリーランスの未払い報酬に関する相談にも対応しています。

利用料は無料です。

全国の労働局や労働基準監督署に設置されているので、お住まいの地域の労働基準監督署などに問い合わせてみましょう。

<利用方法>

・最寄りの労働基準監督署や労働局に直接訪問または電話で相談。

・オンラインでの情報提供も利用可能。

<公式サイト>

厚生労働省 総合労働相談コーナー

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

(2)公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法の考え方についての相談窓口」(無料)

フリーランス新法に基づき「公正な取引条件が守られていないのではないか?」などの相談に対応してくれる窓口です。

未払い報酬や不当な取引条件などに関する相談ができ、フリーランスの方はもちろんのこと発注元となる企業も相談できます。

こちらも無料で相談できますので、どんな準備を進めればいいのかなど、わからないことがあれば聞いてみるのも良いでしょう。

<利用方法>

電話もしくは公正取引委員会の地域事務所でも対応。

<公式サイト>

公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/freelance.html

ちなみに、取引先企業がフリーランス新法に違反しているときには、

公正取引委員会の「違反被疑事実についての申出窓口」に申告することも可能です。

オンラインや郵送で申告を受け付けていますので、こちらもチェックしておきましょう。

・公正取引委員会 フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口

(3)フリーランス協会「フリーガル」(有料)

フリーランス協会は、国内でもトップクラスの規模を誇るフリーランスネットワークをもとに、

キャリア支援や政策提言、情報提供などを行っている団体です。

同協会では、有料で加入できる一般会員を対象にフリーランスのための相談窓口を設けています。

会員サービスの一つが、一般会員になると加入できるフリーランス向け報酬トラブル弁護士費用保険『フリーガル』です。

この保険では、報酬未払いが起こった場合の弁護士費用がカバーされるほか、

電話による法律相談ができる「コンシェル」というサービスも付帯されています。

<利用方法>

フリーランス協会の一般会員登録が必要です。

加入後、メールや保険証券に記載されている電話番号へ電話して相談することとなります。

<公式サイト>

フリーランス協会

https://www.freelance-jp.org/

(4)フリーランス・トラブル110番(無料)

第二東京弁護士会が厚生労働省から受託して運営している相談窓口です。

フリーランス新法に関する相談やトラブルの解決まで、

無料で弁護士にサポートしてもらえる窓口なのでフリーランサーにとっては頼れる存在です。

仕事の発注元となる企業や、フリーランスの方であっても仕事を自身が発注した際の

トラブルに関しては相談対象外となるので注意しましょう。

<利用方法>

電話もしくはメールにて相談をし、必要があれば対面もしくはオンライン相談にて対応してもらえる

<公式サイト>

https://freelance110.mhlw.go.jp/

4.フリーランス新法が企業側に与える影響は?

フリーランス新法はフリーランスの取引適正化を目指す一方で、企業側はいろいろな対応が求められています。

フリーランサーに仕事を発注する企業担当者の方はもちろんのこと、

フリーランサーでも外部に仕事を発注することがある方は、具体的にどんな対応が求められるのかを把握しておきましょう。

1. 契約書作成の義務化

企業は業務内容や報酬、支払い期日を明確に記載した契約書を交付しなければならなくなりました。

これにより、契約管理や法務対応の負担は増加しますが、きちんと対応することでトラブル防止や信頼関係の構築につながり、

リスクヘッジにもなりますからぜひこのタイミングで社内の業務発注フローを見直してみましょう。

2. 報酬未払いリスクへの対策

報酬の未払いが法的リスクを伴うため、支払い管理を厳密化しなければいけません。

例えば、支払いスケジュールをシステムで管理するなどの対応が求められます。

3. 中途解約時の補償義務

企業側の事情で中途解約する場合でも、進行中の業務分の報酬補償が必要になります。

中途解約時にトラブルとならないように、契約段階で補償ルールを明記しておくことがカギとなるでしょう。

4. ハラスメント防止の義務

フリーランスへの不当な要求やハラスメント行為が企業責任として問われる可能性があるため、

社員教育やガイドラインの整備が必要となります。

また、ハラスメント防止に務めるという企業姿勢を改めて従業員に対して示すことも求められています。

透明性のある取引により、トラブルを未然に防ぎ、フリーランスとの信頼関係が向上すれば、

結果として優秀なフリーランスと長期的な関係を築きやすくなるなど、企業にとっての競争力強化にもつながります。

フリーランス新法対応を負担と捉えるだけでなく、

適正な取引を通じて良好なパートナーシップを構築するチャンスとして活用する、

そんな姿勢で法改正への対応に向き合ってみましょう。

5.ケーススタディで紐解くフリーランス新法がもたらした変化

フリーランスで働く人の権利が守られるフリーランス新法ですが、まだまだその変化を実感している方は少ないかもしれません。

そこで、最後にフリーランス新法の施行によりどんな変化が期待されるのか、

フリーランサーや企業など立場ごとにご紹介します。

5-1.ケース1「安定して報酬が受け取れるようになったデザイナーAさんの例」

都内で活動するフリーランスのグラフィックデザイナーAさんは、

企業から業務委託を受けて広告デザインを手掛けていました。

しかし、以前は以下のようなトラブルが頻繁に発生していました。

<トラブル・悩みの内容>

・契約書が口頭ベースで進み、支払い条件が曖昧だった。

・納品後に「予算の都合」といった理由で報酬の減額を要求された。

・報酬の支払いが遅延するケースが多かった。

<フリーランス新法施行後の変化>

契約書の義務化により、業務の詳細や支払い条件が事前に書面で明確化されるようになりました。

契約書を作成してくれない企業に対しては、Aさん自身が、業務委託契約を交わす際に「契約書メーカー」を使用し、

自分で契約書を作成して提示するようになり、「しっかりとしたフリーランサーだ」

という印象を取引先にも与えられるなど、思った以上のメリットを感じています。

また、報酬が支払われない場合、契約書をもとに相談窓口にアクセスできる安心感が生まれたそうです。

結果として、納品後の支払い遅延が減少し、業務スケジュールの見通しが立ちやすくなりデザイン業務に集中できるようになりました。

5-2.ケース2「中途解約などのリスクが減ったWebライターBさんの場合」

フリーランスのライターBさんは、複数のクライアントから記事執筆を受注していました。

今までは次のような悩みがあったそうです。

<トラブル・悩みの内容>

・一部のクライアントが途中で契約を解約し、進行中の執筆分の報酬を支払わない。

・契約書がないため、未払い時の交渉が難航。

<フリーランス新法施行後の変化>

中途解約時の補償義務が新法で明確化され、Bさんは進捗状況に応じた報酬を受け取れるようになりました。

たとえば、10記事のうち5記事を執筆した段階でクライアントが解約した場合、5記事分の報酬を確保できるように。

さらに、ハラスメント行為が法律で規制されたことで、

記事執筆に加えてノーギャラであとからWEBアップ作業まで対応させられる、

などの不当な要求を受けにくくなりました。

未払いのリスクを軽減するために、フリーランス協会の保険サービスにも加入することにして、

さらに安心できる環境を整備しようと思っています。

5-3.ケース3「クラウドサービスを導入して発注から支払いまでを一元化した企業Cの場合」

発注書の発行や契約書管理などフリーランス新法に対応した業務をするためのフローが煩雑だと感じたため、

全社でクラウドサービスを導入したC社。

フリーランサーに発注する際に、同システムを使うことで契約から発注、納品、

さらに研修や支払いの状況をステイタスごとに全て見える化し、各担当者が抜け漏れなく対応可能になりました。

また、業務がスタートする前に未納品の場合や、納品物や仕事に不備があった場合の報酬支払いに対する規定などを明文化。

発注先とのトラブルがあった際にも明確な判断基準とルールのもと、対処できるようになっています。

フリーランス新法を味方につけてより良い仕事につなげよう

ここまで見てきたように、フリーランス新法とはフリーランサーの働く環境を守る大きな砦となってくれる法律です。

だからこそ、フリーランスとして働く人も、フリーランスに仕事を発注する企業も、法律を正しく理解し活用してみましょう。

そうすることで、より安心して仕事やプロジェクトの進行に集中できる基盤を整えられるはずです。

多様な働き方が認められている今だからこそ、フリーランスとして働くなら、

ご自身の契約条件や権利をきちんと把握して、必要に応じて改善を働きかけるなどイニシアチブをとることが、

より良い仕事へとつながります。

また、発注者も、フリーランス新法への対応を進めることで信頼を深め、

有能なフリーランスとよりよいパートナーシップを築くことができるでしょう。

ぜひ、フリーランス新法についてきちんと理解を含め、より良い仕事やパフォーマンスに繋げていきましょう!