留学生が沢山いる入試会場で、私は入試説明の英訳を待っていました。

・この試験は3つの大問から構成されています

「There are three sections on the test」

・各問の解答は、それぞれ別の解答用纸に記入しなさい

「Answer each question on a separate sheet」

・時間になってもまだ筆記用具が手元にあれば、自動的に0点となります

最後の重要な説明が英語に訳されることはありませんでした。

私は試験監督が通訳してくれるものだと期待していましたが、次の瞬間、聞こえてきたのは「スタート!」という言葉だけでした。

鉛筆を長い時間持っていただけで0点になるのは、最悪の不合格だと思います。

この出来事は、日本で暮らす外国人が直面する制度的なギャップや言語の壁の1つだと感じました。

日本では未だに制度的な壁や固定観念などによって外国人留学生へのサポートが十分でないことが多々あります。

本記事では筆者が日本で経験した外国人留学生へのサポートの実情をいくつかご紹介します。

翻訳と伝達

2024年元日、私はシャワーを浴びている最中に揺れを感じました。

スマートフォンには英語の緊急通知が次々と届いており、恐怖に駆られ、急いで寮のリビングに駆け込みました。

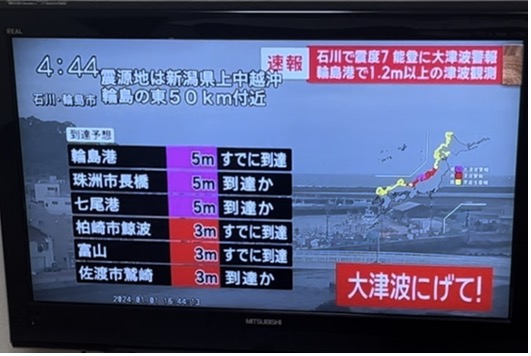

テレビをつけると、「今すぐ逃げてください!」という警告が繰り返されていましたが、英語の字幕や翻訳は表示されていませんでした(図1) 。

私は日本語が分かるため、メッセージの深刻さを理解できましたが、日本語を十分に理解できていない外国人に対して、

あの警告がどれほど伝わっていたのか疑問に思います。

後日調べたところ、神戸の地方局「サンテレビ」では、7言語で構成された避難案内ビデオを放送していました。

これは予め録画されたもので、神戸市の外国人住民の構成に基づいた言語で作成されたものでした。

こうした積極的な取り組みが存在する一方で、重要な情報が翻訳されず、取り残されている現状もあります。

図1 2024年1月1日の緊急地震速報

多言語対応の強化は重要なことです。しかし、それだけでは十分ではありません。

もちろん、区役所や銀行などで言語サポートが充実することは外国人にとって非常に嬉しいことです。

また神戸では美術館の展示解説やガイドライン、パンフレットなど、英語での情報提供が整っており、翻訳に関して言えばその能力は高いと感じています。

また、AIの発展により、翻訳技術の活用も進んでいます。問題なのは、「翻訳能力」ではなく「アクセス」です。

上述したような地震の例のように、必要な情報が必要な人々に届いていないのが現状です。これは日本で暮らす外国人にとって大きな壁となっています。

他のアジア人

親友と一緒にアパート探しに出かけた際、我々は不動産会社で泣きそうになっていました。

私たちの予算と場所の制約に合う賃貸物件は400件あり、その中でその他の条件に合うのは6件で、

さらにその6件のうち明確に外国人が入居可能と記載されていた物件はわずか2件だけでした。

1件気に入った物件があったのですが、大家さんが外国人の入居を断っているとのことでした。

親切な不動産会社の担当者さんは、もう一度家主に電話してくれました。その後、不動産会社の担当者さんが戻ってきてこう言いました。

「大家さんは、アメリカ人やヨーロッパ人であれば問題ないそうです。ただ、“他のアジア人”は受け入れていないとのことです。」

これを聞いて疑問に思いました。私たちは日本語を流暢に話すことができます。

またアルバイトをして、文部科学省の奨学金ももらっており、収入面は安定していますし、逃亡することもできません。

そして、これまで大学の寮で1年間暮らしてトラブルを起こしたこともありませんし、さらに日本人の保証人も見つけました。

これ以上何が必要なのでしょうか。

私には、自分がただ「日本人ではない」ことが問題であるように感じました。

私はアメリカで生まれ育ちましたが、両親は中国出身で、私の見た目も明らかにアジア人です。

それでも大家さんは私を受け入れてくれるのか不安でしたが、不動産会社の担当者さんは、

在留カードで私のアメリカ国籍が確認されたので、大丈夫だろうと言ってくれました。

この出来事は、私に深い違和感と苦しさを残しました。

「他のアジア人」の何がいけないのでしょうか。

アメリカにおいてマイノリティとして生活した経験から、人々の先入観や固定された定義に当てはまらずに生きることがどういうことか、

私はよく理解しています。

しかし、中国にルーツを持つ私を「他のアジア人」とし、アメリカ国籍を持つ私を「他のアジア人ではない」と分類する考えには強い違和感があります。

1人の人間でさえ私を正確に分類できないのであれば、より大きなシステムにそれができるのでしょうか。

国籍や人種が、制度や個人の判断にどれほど影響を与えているのかを痛感しました。

未熟な制度

来日直後、私は大学の寮に入居しました。

しかし、単身の外国人留学生は原則として1年間しか入居できず、契約の延長も認められていないという規則がありました。

それでも私は特に不満はありませんでした。

多くの学生が住居を必要としており、部屋数にも限りがあることを考えれば、1年以上の滞在が難しいのは当然のことだと思ったからです。

入居して1年が経過し、引っ越しの日に中庭にいると顔なじみの日本人学生たちが、普段通りに過ごしていることに気づきました。

彼らがいつものように食料品を買いに出かけている間、私はスーツケースと荷造り用の箱に囲まれており、

「彼らも引っ越しをする時期ではないのだろうか」と疑問に思いました。

日本人や留学生の友人たちに聞いたところ、日本人学生は4年間寮に住める一方で、

単身の外国人留学生は原則として1年間しか寮に住めないということがわかりました。なぜこのような違いがあるのでしょうか。

ある日、ルームメイトが管理事務所で家賃を支払いに行くのに同行し、契約期間の違いについて質問しました。

「私たちは2年制の大学院に通っているのだから、例外的に長く住むことは可能か」と尋ねました。

しかし、予想通り答えはNoでした。契約を延長できないのは、「交換留学生と正規の大学院生との区別が制度上されていないため」ということでした。

私は確かに外国人ですが、短期の交換留学生ではありません。修士課程を修了するために、この大学に通っているのです。

残念ながら、大学の規則には、このような違いが反映されていませんでした。

こうした制度運用の未熟さが結果として外国人にとって不平等な状況を生み出していると感じます。

情報と支援は“人”に依存しています

幸いなことに、私は多くの日本人の友人や教授、そして外国人のネットワークに支えられてきました。

日本人の友人や教授たちは、私にとって欠かせないサポートをしてくれました。

今でもよく覚えているのは、ドトールで友人とコーヒーを飲みながら、彼女が私のアパート契約に関するメモを英語に訳してくれたことです。

彼女の父親は不動産会社の元関係者で、その方は虫眼鏡を使って細かい字まで丁寧に確認してくださいました。

情報共有という観点では、外国人コミュニティからのサポートも非常に貴重でした。

メキシコ人のクラスメートは、フェイスブックで家具を販売していたアメリカ人の教授を紹介してくれました。

その教授から家具を譲っていただいた上に神戸のごみ出しルールまで教えていただきました。

ロシア人の先輩は、ルームメイトと私がWi-Fi会社とやり取りしていたとき、私たちのそばに座っていてくれました。

南アフリカ出身の先輩は、夕食を共にしながら、外国人としてアパートを探す際の苦労を語ってくれました(図2)。

日本人や日本に住む外国人たちとの小さいながらも力強いネットワークが私に大きな支えと共感を与えてくれ、

このような経験を通して、「自分は一人ではない」と感じることができました。

図2 引越しを手伝ってくれた友人たち

最後に

これまで私が日本での困難を乗り越えてこられたのは、制度によってではなく、周囲の人々の「親切」によって支えられてきたからです。

運や人とのつながりが大きな助けとなったのです。

しかし、善意に頼るだけの社会では、全ての人が平等に守られるとは限りません。

外国人が制度として支えられ、必要な情報にアクセスできる、

もしくは必要な情報がしっかりと伝達される社会を築くことが、今後ますます重要になると感じています。

外国人に対するサポートが不十分であり、制度や固定観念が外国人の壁となっているという現状がお判りいただけたのではないでしょうか。

日本が本当の意味で外国人のことをサポートできる日が来ることを願っています。

アメリカ出身。ワシントンD.C.近郊で生まれ育つ。

神戸大学大学院経済学研究科の修士課程に在学中で専攻は労働経済学。移民とテクノロジーの関係について研究している。

来日以前はジョージタウン大学国際経済学を専攻し、学士号を取得。

学業以外ではジャーナリストのアシスタントとしても活動し、アメリカ国務省、NPR(アメリカの公共ラジオ局)、米商工会議所でインターンを経験。

将来は政府、ジャーナリズム、ビジネス分野でのキャリア形成を目指している。

趣味はバレーボール、ラテアート、K-POP音楽鑑賞。

翻訳/編集:株式会社hupodea 事務局