「イマーシブ」とは、最近話題に上る言葉ですが、どんな意味かご存じですか?

「没入感」とも言い換えられる体験のことです。

エンターテイメントをはじめ、さまざまな業界から注目を集めているイマーシブ。

理解を深めて、ビジネスに役立ててみませんか。

本記事では、イマーシブについて、詳しい意味や流行の背景、特徴のほか、ビジネスシーンなどへの活用例を紹介します。

- 1. 1.イマーシブとは?

- 2. 2.イマーシブが日本で話題になったきっかけ

- 3. 3. イマーシブ体験が注目されている背景5つ

- 4. 3-1. 体験価値重視の消費行動

- 5. 3-2. 最新テクノロジーの利用

- 6. 3-3. SNSと相性の良い体験が増加

- 7. 3-4. コロナ禍以降で増したデジタル体験の重要性

- 8. 3-5. トキ消費とコト消費をターゲットにした戦略の成功「イマーシブ・フォート東京」

- 9. 4.イマーシブ体験の特徴とメリット

- 10. 5.イマーシブ体験をビジネスシーンや教育の場で活用する

- 11. 5-3.販売促進やプロモーションでイマーシブ体験

- 12. イマーシブ体験をビジネスシーンに取り入れてみよう!

1.イマーシブとは?

イマーシブとは、没入感を得られる体験のこと。

具体的には、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の五感を刺激するVR(仮想現実)やAR(拡張現実)

などの先進技術を用いたコンテンツを通じて、今いる場所と異なる世界にいるような感覚になれることです。

語源は、英語で「没入できる」「夢中にさせる」という意味の「immersive」。

自分がその環境の中にいるような実体感を感じるときに使われます。

2.イマーシブが日本で話題になったきっかけ

「イマーシブ」は、2024年にトレンドワードとして注目されましたが、言葉自体は、その前に登場していました。

日本でイマーシブ体験の先駆けとも言える存在は、「チームラボボーダレス」です。

ここは、美術作品を単に見るだけではなく、美術作品とデジタル技術を融合し、

デジタルアートに没入できるミュージアムとして知られています。

鑑賞者が作品世界の中に入り込み、その一部になったような没入感を味わえるのが特徴です。

一般的な美術館とは異なるアート体験を楽しめると、世界中から人気を集めています。

さらに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)や丸亀製麺などの

業績を回復させたことで知られるマーケター・森岡毅氏が、次々とイマーシブシアターを成功に導きました。

有名なのは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」の

ホテルアルバートシリーズや「西武園ゆうえんち」のリニューアルプロジェクトです。

こうしてイマーシブシアターという名前が広まり始めた2024年、森岡氏の率いるチームが、

東京・お台場にイマーシブ体験ができる施設「イマーシブ・フォート東京」を開業。

数々の功績を挙げた森岡氏が、世界初といわれるイマーシブ・テーマパークを手がけたとあって、

マスコミなどに注目され、イマーシブという言葉が一気に広まったといえます。

イマーシブシアターとは、観客が演者と同じ空間に同居しながら、

みずから行動し、物語の一部として作品に参加する、体験重視の形式の舞台のこと。

2000年代にロンドンで生まれました。

1) 固定のステージや観客席はなく、空間全体が物語の舞台

2)観客も物語の一員として参加

3)観客によって物語の流れや結末が変わることがある

「ステージ上の演者を観客が客席から鑑賞する」という従来の演劇と大きく異なる特徴が、

物語の世界に深く没入させ、より高いエンターテイメント性を提供すると好評価を受け、世界に広まりました。

3. イマーシブ体験が注目されている背景5つ

エンターテイメント業界で話題になったイマーシブ体験は、今やさまざまな業界で利用されています。

ここでは、エンターテイメント業界を中心に、注目されている背景にはどんな理由があるのか考えてみましょう。

3-1. 体験価値重視の消費行動

第二次世界大戦以降、モノが少なかった時代には、モノを購入して所有すること自体に価値がありました。

しかし、高度経済成長を経て、時代と共に個人の購買力が上がり、多くの人にモノが行き渡るようになると、

モノにお金を使うだけでは満足できない人が増加。

海外旅行やエステティックなど、生活や人生を豊かにする経験を求めるコト消費へニーズが移っていきます。

さらに、スマホが普及してからは、他人の経験や体験をリアルタイムにSNSでチェックして、

自分もその場にいるかのような疑似体験ができるようになりました。

近年では、コト消費からさらに一歩踏み込んで、フェスやお祭り、スポーツイベントなど期間限定で開催され、

参加すること自体に意味がある、つまりトキに対する消費が高まっています。

非日常的で限定的な体験をするイマーシブ体験は、コト消費やトキ消費を重視する人たちにとって、

新たなコンテンツとして注目されているようです。

コト消費やトキ消費はエンターテイメントに限ったことではなく、観光などにも当てはまります。

高画質で魅力的な地域のVR映像などで、現地での旅行を疑似体験できるサービスは、

日常空間である自宅などにいながら、特別感のある体験となり、多くの人の心を掴んでいます。

3-2. 最新テクノロジーの利用

テクノロジーの進歩により、イマーシブ体験を実現するためのハードウェアやソフトウェアがより手軽に利用できるようになりました。

多くの人がイマーシブ体験に触れる機会が増え、馴染み深いものとなっています。

イマーシブを支える主なテクノロジーには以下のものがあります。

・AI

生成系AIを使ったNPC(ノン・プレーヤー・キャラクター)が登場。

NPCは利用者と会話して、利用者の仮想空間の体験の質を向上させられます。

AIは、映像でも360度空間や空間の3D環境を自動生成して、リアリティのある世界を表現し、

利用者の没入感を高める機能を果たします。

・超解像技術

特別な技術を備えた映像機器で解像度の低い画像や動画を高画質に変換する技術。

映像を超解像化すると、奥行きや空気感まで表現できるといわれます。

・デバイス

現実とは異なる環境や世界に自分がいるかのよう感じさせるVR(仮想現実)、

現実世界に新たな環境を加えるAR(拡張現実)といった先進技術に対応した端末やスマホ、あるいはセンサーが登場。

これらのデバイスを使って、現実世界と仮想空間がつながっているかのような体験が可能です。

3-3. SNSと相性の良い体験が増加

イマーシブ体験には、思わず写真を撮りたくなるような、目を引く演出が目立ちます。

特別な体験はSNSで拡散されやすく、その拡散が新たな来場者を呼び込み、

さらに話題性が広がるという好循環で、多くの人の目に留まりやすいというメリットがあります。

前述した「チームラボボーダレス」は、視覚に訴えるような映像が撮れるため、

特にSNSでシェアをする人が多く、広く拡散されていることで知られます。

3-4. コロナ禍以降で増したデジタル体験の重要性

コロナ禍において、ほかの人たちと一緒にいるかのような体験を提供するオンラインイベントが急増。

リアルな体験が制限されたことによってデジタルによる疑似体験の重要性が増し、イマーシブ体験の流行を後押ししました。

パソコンやデジタルデバイスさえあれば、どこでもどんなときでも体験できるイマーシブ体験。

コロナ禍以降もそのニーズは衰えず、リアルなイベントなどにも取り入れられ、発展しています。

3-5. トキ消費とコト消費をターゲットにした戦略の成功「イマーシブ・フォート東京」

コト消費とトキ消費を重視し、限定イベントや非日常世界を求める人たちに人気なのが、

前の章で紹介した「イマーシブ・フォート東京」です。

来場者は、シアター全体の空間を使って繰り広げられる物語の登場人物として、

容疑者や目撃者になるなど、居合わせたときや場所によって、100人100通りの体験ができるというエンターテイメント施設です。

同施設では、デジタルコンテンツを通さず、ライブの興奮や臨場感を大切にしているのがポイント。

来場者が当事者として没入感を得られるように、ストーリー展開や舞台、演出に工夫して、作り込んでいます。

それが功を奏したのか、人気の演目には1年間で15万人を動員。

高額のコンテンツでも予約待ちの状態となり、チケット完売率97%を記録しました。

ここまでイマーシブ体験に徹底した大規模なテーマパークは初めての試みでしたが、

人気テーマパークでも生き残るのが難しいと言われている近年で、

より深い体験を求めて来場者が絶えないのは、予想外の快挙と言えるかもしれません。

これを機に、ディープなイマーシブ体験を味わえるエンターテイメント施設は、今後も増えていくでしょう。

イマーシブ・フォート東京

公式サイト:https://immersivefort.com

4.イマーシブ体験の特徴とメリット

イマーシブ体験は、まるで自分が体験をしているかのように感じられる没入感が一番の特徴だといえますが、

それだけでは、ここまで話題になることはなかったかもしれません。

イマーシブ体験にはどんな特徴とメリットがあるのか、詳しく見てみましょう。

4-1. 別世界への没入感を体験できる

異なる世界へ深い没入感を得られるイマーシブ体験。

それは、テクノロジーによる高品質な映像や音響、そしてリアリティのある施設などが揃い、五感を刺激するためです。

没入感によって、仮想空間が現実にあるように錯覚し、まるで本当に自分が体験しているような感覚になります。

実際には体験できないことでもリアルに感じられるのは、メリットの一つといえます。

4-2. 記憶に残り深く理解できる

イマーシブ体験は強いインパクトがあり、体験者の記憶に残りやすいです。

形状・質感・振動・音などを感じ取って、あたかも実際に体験したかのようにリアリティのある知識として、

臨場感をもって感じられるからです。

それは、資料館や展示会で一定の距離を置いて得る情報よりも、理解を深めることにつながります。

そのため、エンターテイメントはもちろん、教育やビジネスへの利用価値が高いといえるでしょう。

4-3. 新たな発見や気づきを得られる

イマーシブ体験は、単なる映像や音響などとは異なり、五感で感じることによって、

これまでなかった発見や気づきを得やすいといわれます。

その世界に没入することで、観客や参加者の想像力を刺激し、新たな視点を提供できるからです。

これは、さまざまな分野に活用できるメリットです。

5.イマーシブ体験をビジネスシーンや教育の場で活用する

イマーシブ体験は、ゲームや劇場、テーマパークといったエンターテイメントの世界だけのものではありません。

近年はビジネスシーンや教育の場にも取り入れられています。

参考として、いくつか利用例を紹介します。

5-1.仮想空間で行うオンライン会議やウェビナー

仮想空間をリモートワーク時のオンライン会議やウェビナーで使う職場が増えています。

メタバースなどの仮想空間は、エンターテイメントだけの世界と思われがちですが、

オンライン会議での仮想空間の利用にもメリットがあります。

リモートで行う一般的なオンライン会議は、基本的に一人ずつ話し、

複数人が同時に話すのは難しい場合もあります。

メタバースなどの仮想空間を使えば、拠点が離れたメンバーでも同じ空間にいるかのような設定ができるほか、

ホワイトボードへの書き込みなどが可能です。

それは、心理的な距離感を縮めることにつながり、フランクに話せてアイデアがたくさん出るきっかけにもなるでしょう。

仮想空間は、ビジネスを活性化させるツールとしてうってつけです。

メタバースの場合は、アバターの操作やVRゴーグルの操作習得などが必要ですが、

今後、ビジネスでの仮想空間やその関連機器は進化していくでしょう。

そこで、オンライン会議ツールのなかでも高いシェアを誇るMicrosoft TeamsとZoomに備えられたイマーシブの機能を2つ紹介します。

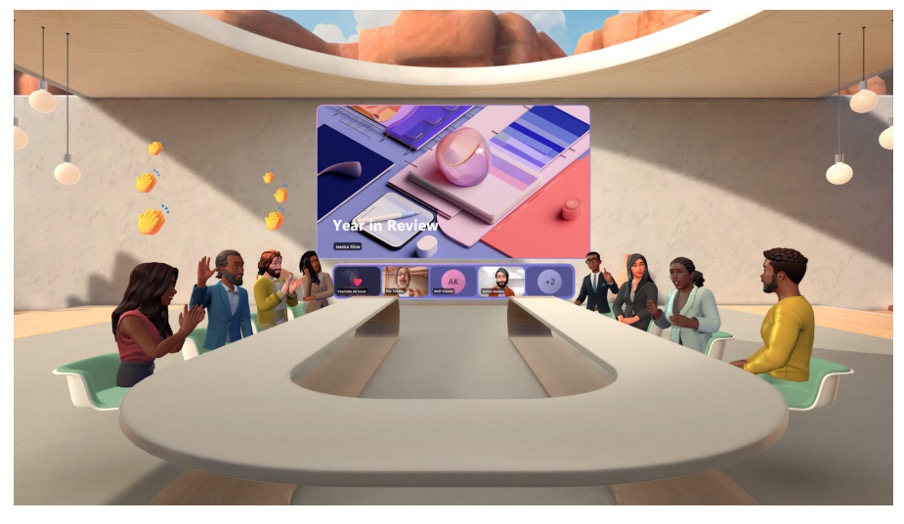

5-1-1. Microsoft Teams「イマーシブ スペース」

画像出典:Microsoft Teamsのイマーシブ スペースの概要

Microsoft Teams「イマーシブ スペース」は、参加人数やミーティングの用途に応じて3D空間を選択できる機能です。

「イマーシブ スペース」では、参加者がそれぞれアバターを選び、会議に参加する仕組みになっています。

ときには、会議をする画面共有領域の外に出て、気分転換できるのが特徴的。

外に出ると、風景やオーディオが変わり、焚火の周りでマシュマロを焼くなどのアクティビティを楽しめます。

アバターとイマーシブ スペースは、一部の「Microsoft 365」と「Teams」の一般法人向けプランで利用可能。

一度に参加できる人数は16人までとなっています。

Teamsには、「カスタム Together モード」という、参加者を仮想シーンのなかにデジタルで結合する機能もあります。

例えば、全国に散らばる参加者をスクリーン内の席に座らせるといった設定が可能。

現在、仮想シーンの利用には特殊な設定が必要ですが、

今後、ウェビナーや説明会などのさまざまなビジネスシーンに役立つツールになることが期待されています。

Microsoft Teams

公式サイト:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

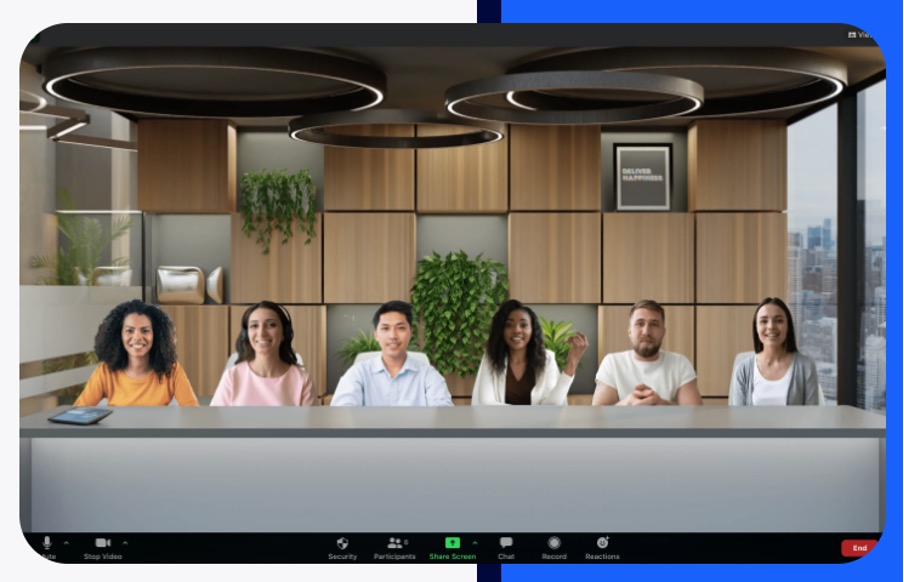

5-1-2. Zoom「イマーシブ ビュー」

画像出典:Zoom blog「新しいミーティングの形イマーシブ ビュー のご紹介」

Zoomの「イマーシブ ビュー」は、全員が同じ場所にいるような感覚のバーチャル環境でミーティングに参加できる機能です。

これは、ホストが参加者の背景に共通のバーチャルシーンを配置することで実現します。

まるで全員が同じ場所に集まっているような感覚になれます。

Zoomのイマーシブ ビューは、役員室や会議室など、リアルな場所の雰囲気を再現できます。

Zoom 5.6.3 以降であれば利用できて、スクリーン上には最大25人の参加が可能。

参加者が25人より多い場合は、シーンの上部にサムネイルで表示されます。

参加者の没入感を高めてより深い学びを得られる、

リアルな雰囲気を再現してアイデアの共有や議論を活発にできるなどのメリットを利用して、

交流会、採用イベント、ウェビナーなどのイベントに活用できそうです。

Zoom

公式サイト:https://www.zoom.com/ja/products/virtual-meetings/

5-2. イマーシブ空間でのサービス提供や教育

VR(仮想現実)やMR(複合現実)などの技術は、医療関連サービスや教育など、さまざまな分野に活用されています。

宇宙飛行士や医療現場の手術シミュレーションなど、実際に体験できない複雑な操作を、

実際のリスクを伴わずに練習できるうえ、より現実に近い感覚で学べるのが利点です。

例えば、JR西日本では、社員教育にVRを導入。

列車との接触や高所からの墜落など、鉄道現場での労働災害に至る過程、きっかけをVRで再現。

まるで現実のように体感して、実践につなげるのが狙いです。

次に、イマーシブ空間を利用したサービスを2例紹介します。

現実世界とバーチャル空間を結びつけ、時間と距離を超えたサービスがどのように役立っているのか見てみましょう。

5-2-1. IBMと順天堂大学「順天堂バーチャルホスピタル」設立

画像出典:順天堂 GOOD HEALTH JOURNAL「メタバースは次代の医療の鍵となるか?バーチャルホスピタルで目指す、誰にとってもやさしいデジタルヘルス」

日本IBMと順天堂大学は、VRやメタバース技術を活用した「メディカル・メタバース共同研究講座」を開設して、

新たな医療サービスの研究・開発に取り組んでいます。

取り組みの一つとして、実物の順天堂医院をオンライン空間で再現する「順天堂バーチャルホスピタル」を設立。

バーチャルでの病院訪問や、外出の困難な入院患者が病院外で家族や友人と交流できる仮想空間の設置などを行っています。

さらに、説明が複雑な治療について、患者の理解を深めるための疑似体験サービスのほか、

メタバース空間でメンタルヘルスなどの改善が図れるか学術的に検証する計画も進行しています。

順天堂バーチャルホスピタル

公式サイト:https://juntendo-vhosp.com/

5-2-2. 「学校法人角川ドワンゴ学園」ネットの高等学校

画像出典:N高等学校・S高等学校・R高等学校「ネットコース」

「学校法人角川ドワンゴ学園」は、ネットと通信制高校の制度を活用して、

通学しなくてもネットで学べる3つの高等学校を運営しています。

ライフスタイルや好みに合わせて選べる5つのコースには、高校へ未入学の人はもちろん、

高校中退や転入学、海外在住者など、多彩な生徒の受け入れが可能。

学生は、PC・スマートフォン・タブレット・VR機器などを駆使して学習やコミュニケーションを行いながら、

効率的に高校卒業資格取得まで学習できるようになっています。

多くの人に高校入学の門戸を開く、画期的な取り組みといえます。

N高等学校・S高等学校・R高等学校

公式サイト:https://nnn.ed.jp/

5-3.販売促進やプロモーションでイマーシブ体験

VR、AR、MRを利用したイマーシブ体験を、マーケティングやプレゼンテーションなどに利用する例が増えています。

没入感のある体験をすると、記憶に残りやすく、愛着を持ちやすいだけでなく、

利用者は現実に近い行動や反応を示すと言われているためです。

利用者の動きをマーケティングに活かせれば、より利用者の好みに寄り添う商品やコンテンツの提供が可能です。

中でも、VRはスマートフォンだけで上下左右に視点を振れるものがあり、

VRゴーグルを持っていなくても使えるため、利用する企業や自治体が増えています。

例えば、観光プロモーションでは、その地域を好きな角度から眺められ、

学校案内では、まるで自分で歩いているかのように操作できるVR動画が公開されています。

製造業では期間限定でメタバース上にコンセプトショップやECストアを開設するなど、

あらゆる業種でイマーシブ体験が用いられています。

イマーシブ体験をビジネスシーンに取り入れてみよう!

イマーシブとは、新しいビジネスへの応用を期待できる大きな流れの一つ、と言えるかもしれません。

消費行動の主流がコト消費、トキ消費に移るに従って、

イマーシブは今後のビジネスの重要要素としてさらに注目を集めていくことが予想されます。

さらに、SNSやネット上で瞬時に拡散されれば、絶大な宣伝効果も得られるでしょう。

今後、ますます進化するだろうイマーシブに注目して、ビジネスのヒントを掴んでみてはいかがでしょうか。