コミュニケーションを取ることは社会で生活する上で避けて通れないものです。

特にビジネスにおいて重要であることは言うまでもありません。

しかしながらコミュニケーションの方法や特徴は文化や習慣によって大きく左右されるものです。

読者の皆さんは日本人の方々が多いと思いますので、日本で求められるコミュニケーションやマナーはもちろんご存知だと思います。

では、海外ではどのようなコミュニケーションやビジネス文化が築かれているのでしょうか。

本記事では、海外と日本におけるビジネスコミュニケーションの興味深い違いについて、ご紹介します。

1.ダイレクトなコミュニケーション

1-1.相槌と話の遮り

アフリカや欧米など多くの海外のビジネスビジネスシーンでは、日本よりもコミュニケーションがダイレクトで、自分の意見を率直に伝えることが重視されています。

しかし、発言のタイミングや方法には暗黙のルールがあります。

例えば、私の母国であるカメルーンの会社で部門長と話していた時、私が話を理解していることを伝えたくて「はい」「分かりました」と相槌を打ちながら聞いていました。

しかし突然、彼が怒り始め、「話の途中で遮らないでくれ」と言われました。

この経験から、文化によっては相槌すらも“遮り”と捉えられることがあり、相手の話が終わるまでしっかり聞くことが大切だと学びました。

1-2.肩書きと名前の使い方

人の呼び方は職場文化を反映しています。

私の経験では、海外においては肩書きや役職は重要ですが、日本ほど厳格ではありません。

役職が高い場合は「ディレクターさん」などと肩書きで呼びますが、同僚やクライアントが自分に近い立場なら名前で呼ぶのが一般的で、基本的にはリラックスした雰囲気です。

実際に以前の会社では、ほとんどのクライアントを名前で呼んでいました。

しかし、重要なクライアントやフォーマルな会議の際は、役職で呼ぶこともありました。

海外では単に上下関係だけで呼称を決めたり、常にフランクに接するということはなく、相手の期待や状況によって柔軟に対応する必要があります。

1-3.オープンな批判と議論

海外のビジネスコミュニケーションで目立つのは、オープンな議論や批判が普通なことです。チームメンバー同士がお互いのアイデアに意見したり、部下が上司に提案したりすることは珍しくありません。

重要なのは、議論が個人ではなく「アイデア」にフォーカスし、建設的かつ積極的に議論を進めることです。

あるプロジェクト会議での出来事です。クライアントとWeb開発チームは、ユーザーからの報告を「技術的な問題」と「製品への感想(賞賛や不満など)」の2種類に分け、それぞれ別の窓口で受け付ける方針を決めていました。管理する側にとっては合理的な方法に思えたのかもしれません。

しかし私は、ユーザー目線で考えるとこの方法には課題があると感じました。報告内容が「技術的な問題」なのか「感想」なのかを事前に判断し、適切な窓口を選ぶのは、ユーザーにとって分かりにくく余計な手間になるからです。そこで私は、報告フォームを一つに統合し、受け取った後に社内で分類する方法を提案しました。こうすれば、ユーザーは直感的に報告でき、運営側も効率的に処理できます。

議論は長く続きましたが、最終的に私の提案が採用されました。誰も気分を害することはなく、むしろこのオープンな議論によって、よりユーザーフレンドリーで質の高い製品づくりに繋がったのです。

1-4.メール、文書でのコミュニケーション

メールやメッセージなどの文書でのやり取りもビジネスには不可欠です。

海外のビジネス文化では、明確さと簡潔さが重視されます。

用件をはっきりと短く伝えるのが一般的で、日本のビジネスメールのように長い挨拶や定型文は少なめです。

例えば、クライアントへのレポートや会議調整の際も、メールの目的・重要ポイント・アクションを簡潔にまとめることで、相手も迅速に理解・対応できます。

もちろん、会社の規模や関係性によってフォーマルさは変わりますが、分かりやすいメールが評価されます。

2.カジュアルな文化

2-1.服装と雰囲気

海外のビジネス現場の服装規定は、日本に比べて一般的に柔軟です。

清潔感は大事ですが、必ずしもスーツである必要はありません。

特にIT企業やスタートアップでは、ビジネスカジュアルやスマートカジュアルが一般的です。

また、会議は雑談から始まることが多く、スポーツや最近の出来事について話すことで、場の雰囲気を和らげます。

こうしたリラックスした雰囲気は、チームの一体感や信頼関係を作るのに役立ちます。

私自身も、カジュアルに始めることが仕事をスムーズに進めるきっかけになると感じています。

2-2.時間とスケジュール管理

海外のビジネス現場でも時間管理は大切ですが、日本ほど厳格ではないことが多いです。会議は時間通りに始まることが理想ですが、数分遅れることもよくあり、多少の遅刻は柔軟に受け入れられます。

私の母国カメルーンでも、会議の開始が多少遅れることは珍しくなく、特に問題視されません。

しかし、日本に来てまず驚いたのが、この「時間」の感覚の違いでした。大学の研究室でも職場でも、日本人の同僚や教授は約束の時間の数分前にはすでに席に着き、準備を整えています。時間通りに到着したつもりでも、自分が最後の一人ということがしばしばありました。

誰かに直接注意されたわけではありません。それでも、静かで徹底された時間厳守の空気から、「1分の遅れさえ相手への敬意を欠くことになりかねない」ということを自然と学びました。この文化の違いは、私にとって最も印象的な日本での発見の一つです。

3.日本のビジネスパーソンへのヒント

私の経験から、日本のビジネスパーソンは海外のダイレクトなコミュニケーションスタイルを少し取り入れることで、より創造的で柔軟な仕事ができるようになるのではないと思います。

率直に意見を述べ、建設的な議論をすることで、課題の解決や新しいアイデアの創出につながります。

また、リラックスした雰囲気で自分を表現できる環境は、チームの信頼や一体感を高めることができます。

一方で、日本の丁寧さや細やかな配慮も大切な強みです。

では、私自身はどのように文化のバランスを取っているのでしょうか。母国では、朝に同僚一人ひとりへ挨拶して回ることが、敬意や親しみを示す大切な習慣です。しかし、日本の大学の研究室では、部屋全体に一度だけ挨拶し、その後は互いの集中を尊重して静かな時間を保つのが一般的だと知りました。その静けさは、他の文化では少し気まずく感じるほどです。

そこで私は、状況に応じて両方のスタイルを使い分けています。研究室に入るときは、日本の習慣に合わせて全体に挨拶し、その後は皆の集中を尊重するため静かに作業します。一方で、教授や学生と議論が必要な場面では、自分の意見を率直かつオープンに伝えるよう心がけています。

つまり、「場の空気を読む日本の配慮」と「意見をはっきり伝える率直さ」。この二つを切り替えることこそが、私が実践しているバランスの取り方なのです。

海外のビジネスにおけるコミュニケーションと文化の特徴を以下にまとめておきます。

ぜひ参考にしてみて下さい。

● 違う意見でも遠慮せず率直に伝える。

● 相手や状況によって名前や肩書きを使い分ける。

● メールは簡潔かつ明確にまとめる。

● 意見の違いを個人攻撃ではなく、アイデアの質向上のチャンスと捉える。

● フォーマルな服装や時間厳守は重要だが、国によって柔軟な場合もある。

4.まとめ

カメルーンで働き、今、日本で暮らしている私の経験から、コミュニケーションスタイルの違いがビジネス関係に大きく影響することを実感しました。

日本は調和や形式を大事にしますが、海外ではダイレクトな議論やオープンな意見交換が重視されます。

こうした違いを理解し、お互いから学び合うことで、より良い国際的なビジネスパートナーになれると信じています。

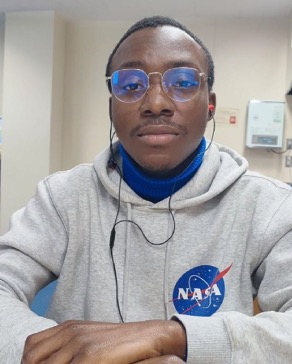

アネメタ・ドン・ディヴァン

カメルーン出身。

北海道大学大学院の博士課程に在籍。

専門はコンピュータサイエンスで自然言語処理の研究。

来日以前はカメルーンのスタートアップ企業にてモバイル開発部門の責任者としてソフトウェア開発、

プロジェクト管理、クライアントとの連携など様々な業務を経験。

趣味はスポーツ、ゲーム、アニメ。

読書も好きで、最近読んだ本は「Negotiator」 Marwan Mery著。日本語は現在も勉強中。