「お金」について、あなたは誰と、どこで話しますか? 友人や家族、職場の人との会話では、つい避けてしまうテーマかもしれません。しかし、私たちの暮らし、働き方、そして将来の夢は、お金と切り離せないものです。

本記事では、日本に留学中のモンゴル人学生である私が、日本社会で感じたお金に関する「沈黙の文化」に触れ、海外の視点から日本の金融教育の現状を紐解きます。なぜ、お金について話すことが重要なのか、そして、金融リテラシーを高めるために、私たち一人ひとりができること、企業が取り組めること、その第一歩をご紹介します。

1.学校でお金の話をしましたか?

「学校でお金のことを学びましたか?」

図1. モンゴルの学校

この単純な質問は、口に出して聞くとしばしば沈黙を生みます。日本では、多くの人が静かに微笑むか、首を横に振るだけ。それ以上説明する必要はない、という雰囲気が漂っています。興味深いことに、私の母国モンゴルでも同じでした。

文化は異なるものの、お金に関して共有される「沈黙」は予想外でした。日本に留学して以来、クラスメートや先生、同僚と数え切れないほど会話を重ねる中で、あるパターンに気づきました。お金は公然と話されないのです。学校でも、家庭でも、職場でも、ほとんど話題になりません。これは、人々がお金に無頓着だということではありません。むしろ、私が出会った日本人の方々は、非常に規律正しく、倹約家です。しかし、金融知識と金融行動は必ずしも一致しません。貯め方を知っていることと、お金を増やす方法や将来の計画を自信を持って立てられることは別問題なのです。

ある友人はこう言いました。「貯金は全部銀行に入れている。そこが一番安全だから」。これは合理的な考え方ですが、同時に、ためらいや不確実性、そしてより幅広い金融ツールに触れてこなかったことを示しています。2022年の『Journal of Financial Literacy and Wellbeing』の研究によれば、日本の成人のうち、基礎的な金融リテラシー問題に正解したのはわずか36%で、世界平均を大きく下回っています。さらに驚くべきことに、金融教育を受けたことがある人はわずか9%でした。つまり、大多数の人は、ほとんど指導や正式な知識なしに金融判断をしているのが現状です。

なぜ、私たちはこれほどお金についてオープンに話さないのでしょうか? 日本では、収入や財務目標をあまりにも率直に話すことは、時に自慢や恥ずかしいことと見なされがちです。「お金の話は直接的すぎる」「居心地が悪い」といった言葉をよく耳にします。この不快感は日本だけのものではありませんが、ここでは特に根深く根付いているようです。

学校制度も、しばしば金融の話題を避けます。生徒は数学を学びますが、実生活で利子がどのように働くかは学びません。貯金を教えられても、その理由までは教えられないことも多いのです。

このギャップは大人になっても続きます。ある講義で、教師が「商人」を「下層階級」の一部として言及したのを聞いたときは衝撃を受けました。現代では、小規模事業者や起業家は、経済を動かす原動力です。彼らはリスクを取り、雇用を生み出し、経験を通して金融を学びます。その役割が依然として下層階級と結び付けられているのを見ると、この視点が社会全体のお金に対する見方、そして富を追求する人々への見方に影響を与えているのではないかと感じました。

2.貯蓄から投資へ、マインドセットの変化

「金融リテラシー」と聞くと、多くの人は難しい数字や投資の専門用語を思い浮かべるかもしれません。しかし、その核心は単なる数字ではなく、自由、自信、そして幸福に関わることです。

図2. モンゴルでの筆者

お金の管理方法を理解していなければ、人生のほぼすべての選択に影響します。金融的な不安から嫌な仕事に留まるかもしれません。システムが複雑だと感じて、投資や退職後の計画を避けるかもしれません。生活の質に影響しても、給与交渉ができないこともあります。

これは個人的な問題だけではありません。職場でも問題になります。従業員が金融ストレスを抱えていれば、その不安が集中力、エネルギー、意思決定、そして健康にまで影響を及ぼします。PwCやDeloitteの調査では、金融ストレスは職場の生産性低下の三大原因の1つとされています。

一方で、私の母国モンゴルでは、金融教育は決して完璧ではありません。しかし、あるユニークな現象が起きています。正式な教育が限られているため、多くの若者は起業を学びの道として選んでいるのです。オンラインショップを始めたり、フリーランスとして働いたり。人々は行動を通じて、価格設定、利益、投資、リスクを学んでいます。

もちろん、借金に陥る人や指導が不足しているという課題もあります。しかし、学びたいという意欲は本物です。SNSや家族、友人との間で、お金についてオープンに話す世代が増えています。このオープンさが、金融に関する質問を恥ずかしいことではない文化を築き、失敗を通じた学びを受け入れる土壌を作っているのです。

日本で最も一般的なアドバイスは「貯めなさい。倹約しなさい」です。これは効果的で、多くの人が規律ある生活を通じて貯蓄を積み上げています。しかし、貯蓄だけで十分でしょうか? 最近、「34歳までに3軒の家と猫カフェを買った日本人女性」という記事を読みました。彼女の極端な倹約と貯蓄の規律には驚くばかりです。しかし、もしその規律に加えて、投資や不労所得、複利効果を学んでいたらどうだったでしょうか? お金がもっと自分のために働き、目標をより早く達成できたかもしれません。

貯蓄は重要です。しかし、貯蓄だけが戦略になると、特に今日のインフレや金融の複雑さの中で、機会を逃すことにつながる可能性があります。金融リテラシーとは、いつ貯めるかだけでなく、いつ投資するか、いつリスクを取るか、長期的に考えるかを知ることなのです。

3.日本企業が考慮すべきこと

金融リテラシーに関する議論は、世界中で大きく変化しています。アメリカ、イギリス、ヨーロッパの一部では、多くの企業が従業員の金融教育を重視するようになりました。なぜなら、金融ストレスは「隠れた生産性の殺し屋」だと認識されているからです。

PwCの2023年報告書によると、アメリカの従業員の60%以上が金融の問題を最大のストレス源と回答し、半数以上がそれが仕事のパフォーマンスに影響すると認めています。その対応として、多くの企業が「金融ウェルネス」という福利厚生を提供しています。これは健康やフィットネスプログラムのように、予算管理ワークショップや金融アドバイザーとの個別面談、税金に関する教育などを含むものです。

このアプローチは従業員だけでなく、企業にとっても有益です。従業員が経済的に安心できれば、より集中し、積極的に仕事に取り組み、会社への忠誠心も高まります。

一方で、日本では、従業員のウェルビーイングに多くの投資を行っているにもかかわらず、金融面でのウェルビーイングはまだ遅れています。一因は、お金について話すことへの文化的なためらいかもしれません。私の日本のクラスメートの中には、会社がNISAやiDeCoを提供しているかどうかすら知らない人もいました。「人事に聞きにくい」「内容がよくわからない」とのことです。

ビジネスの観点から見ると、これは大きな機会損失です。従業員が福利厚生を理解せず利用できない。お金の心配を抱えたまま沈黙する。その不安がモチベーションや意思決定に影響する。すべて、シンプルでよく設計された金融教育セッションで改善できる可能性があるのです。

4.学びの第一歩:どこから始めるか

変化は必ずしも難しくありません。そして日本にはすでに適した基盤があります。それは、規律、制度への尊重、そして長期的な計画文化です。日本企業が取れる小さくても影響力のあるステップは以下の通りです。

•金融に関する会話を当たり前にする

福利厚生について尋ねることがタブーでない文化を促進する。入社時のオリエンテーションに基本的な金融トピックを含め、シンプルでわかりやすい言葉で説明する。

•職場で金融教育を提供する

ランチタイムセミナーを開催したり、専門家を招いて予算管理、投資、税金の基本を話してもらう。オンラインツールや社内ニュースレターも役立ちます。

•制度を簡素化する

福利厚生が十分に活用されないのは、単に複雑だからです。ビジュアルガイドやFAQ、短い動画などを活用し、平易な言葉で説明する。

金融リテラシーを向上させるのに、金融の専門家である必要はありません。最も重要なステップは、学ぶと決めることです。 初めて給料をもらった学生、家族の予算を立てたい新米親、チームを支援したい事業主、誰にとっても始めやすい小さな方法があります。

いくつか簡単な入り口を紹介します:

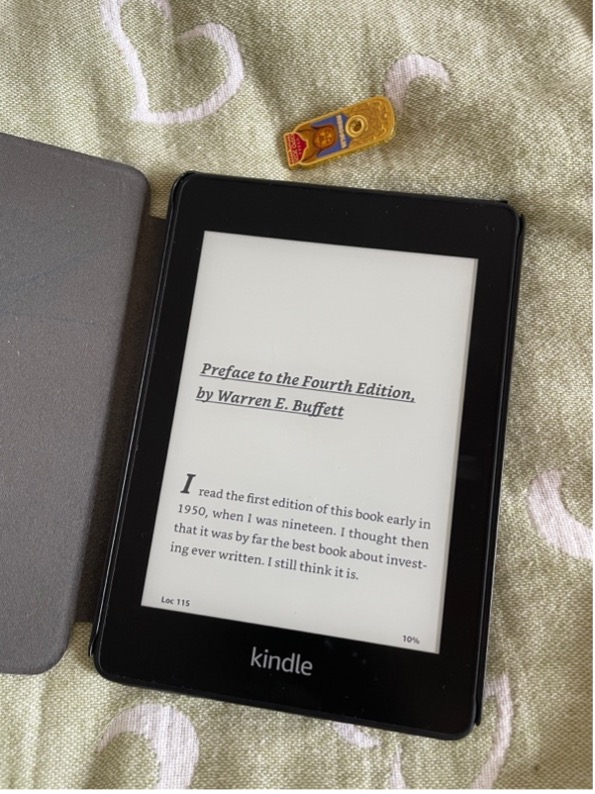

1.お金に関する本を1冊読む

『お金の大学』など、日本語でアクセスしやすく面白い本から始めてみましょう。

図. ウォーレン・バフェットのお金に関する電子書籍

2.アプリで支出を追跡する

Money ForwardやZaimといった日本のアプリを使って、お金の流れを可視化し、自分の習慣を改善します。

3.信頼できる人とお金の話をする

最初は不快に感じるかもしれませんが、効果は絶大です。学んだことを共有したり、質問したり、ただ聞くだけでも良いのです。

4.職場で質問する

会社がNISA、iDeCo、その他の福利厚生を提供しているか確認する。たとえ「もっと知るにはどうしたらいいですか?」と聞くだけでも、それは大きな一歩です。

ポイントは、一度にすべてやろうとしないこと。金融リテラシーは一生の旅であり、レースではありません。

5.金融リテラシーは社会インフラである

図. モンゴルのビジネス街

道路、学校、病院を社会インフラの一部と考えるように、現代では金融リテラシーもそのリストに加えるべきです。

日本におけるお金に関する沈黙は、文化的であり、世代的です。しかし、それは私たち自身の選択によって変えられます。私の母国モンゴルも学びの途上です。すべての答えを持っているわけではありませんが、私たちはより多く話し、試し、質問しています。それだけでも強力な一歩です。

だから、どこにいても、知っておいてほしいのです。 学ぶのに遅すぎることはない。 話すのに小さすぎることはない。 お金をあなたのために働かせるのに、今が常に最適なタイミングです。

6. よくある質問(FAQ)

1.なぜ日本の学校ではもっとお金について教えないのか?

金融教育は伝統的にカリキュラムに含まれていません。文化的タブー、学問重視、強い貯蓄文化がそのギャップに寄与している可能性があります。しかし、最近では徐々に改善の取り組みも始まっています。

2.親は家庭で子どもに金融をどう教えられるか?

小さく始めましょう。食費の予算の立て方や、大きな買い物の決め方を話すことから始めてみてください。子どもは見ることで学びます。早くからお金の会話を当たり前にすることが重要です。

3.他国は金融教育をどう効果的に実施しているか?

アメリカや一部ヨーロッパでは、学校で個人金融を教科として取り入れています。企業もウェルネスプログラムやコーチングを通じて従業員教育を支援しています。

4.日本人がオンラインで金融を学べるリソースはある?

あります。YouTubeやポッドキャスト、または『お金の大学』などの書籍を活用できます。アプリの「マネーフォワード」も始めやすいでしょう。

5.今日からできる簡単なステップは?

一つの習慣を選びましょう。今週の支出を記録する、あるいは誰かにNISAの使い方を聞いてみる。小さなステップが自信を生み、その自信が経済的な自立につながります。

ボロル ローラ

モンゴル出身。

現在、神戸で学びながらマーケティング、デジタルコミュニケーション、教育の分野に関心を持って活動中。

来日前は、国際企業でソーシャルメディアマーケティングマネージャーを務め、また家族経営のテニスクラブでマーケティング責任者としてコミュニティづくりや戦略立案に携わる。

日本では、異文化学習やデジタルイノベーション、ウェルネスを融合させるプロジェクトに積極的に参加。

海外生活を通じて、日本文化だけでなく、日常生活におけるコミュニケーション力や金融知識、健康リテラシーの重要性を学んできた。

趣味はテニスと健康的な食生活の探求。将来的には、モンゴルと日本をつなぎ、デジタルツールやリサーチ、起業家精神を活かしてウェルネスイノベーションに貢献することを目指している。