プロンプトを入れれば指示通りの答えを出す、生成AIのひとつであるChatGPT。今やテキストだけでなく画像の生成などもできるツールとなってきています。

ChatGPTを使いこなすコツは、業務効率化を進めるためのプロンプトにあると言っても過言ではありません。

なぜなら、ChatGPTへの指示であるプロンプトの内容によって、生成AIの出す答えは大きく変わってくるからです。

今回はおすすめのプロンプトやプロンプトを作る際のコツを、シーン別にご紹介します。

また、ChatGPTにプロンプトを入れる際の注意点やリスク管理についてもお話ししますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.生成AIのひとつ「ChatGPT」のプロンプトとは?

生成AIであるChatGPTを使うために必ず必要となるプロンプト。

プロンプトとは一体どんな役割や位置付けなのかを、まずはしっかり理解しましょう。

1-1.プロンプトは生成AIへの「指示」

ChatGPTを使う際、まずは生成AIに知りたい情報や教えて欲しいこと・やって欲しいことを指示します。

ChatGPTのプロンプトとは、この「生成AIに出す指示」のことを指します。

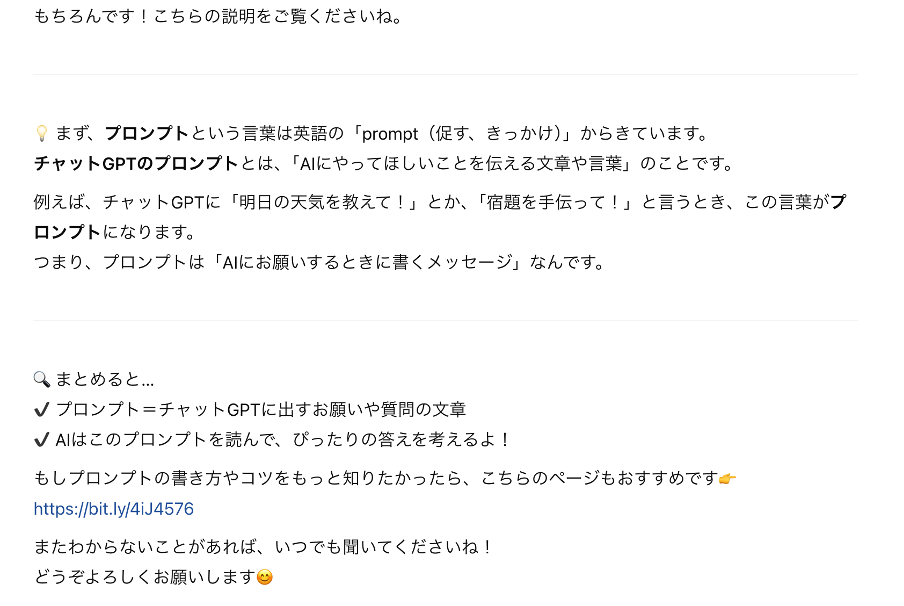

ちなみに、Chat GPTに「ChatGPTのプロンプトとは何か、中学生でもわかるように教えてください」とプロンプトを打ち込むと、次のような返答が返ってきます。

画像出典:ChatGPT画面より

プロンプトを出す際には、どんな答えが欲しいのか(上の例なら「中学生でもわかるように」という一言)を入れておくと、より簡単な表現で分かりやすくまとめられた回答が返ってきます。

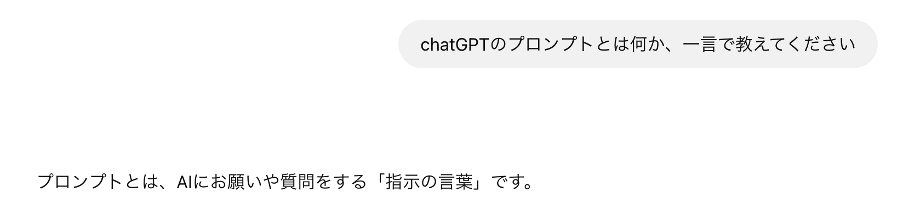

次に、もっと簡単に「チャットGPTのプロンプトとは何か、一言で教えてください」とプロンプトを打ち込んでみます。

すると回答はシンプルに1文で返ってきました。

画像出典:ChatGPT画面より

単純に「プロンプトとは何か」を聞くだけでも、プロンプトの書き方でここまで結果が大きく変わってきます。

1-2.生成AIでプロンプトが大切な理由

先ほど、プロンプトの出し方によって出てくる答えが変わってくる実例からもわかる通り、ChatGPTなどの生成AIを活用する際には、プロンプトがとても大切になってきます。

生成AIではプロンプトをしっかりと作らないと、いくらChatGPTを使い始めても「欲しい答えが返ってこない」となりかねません。

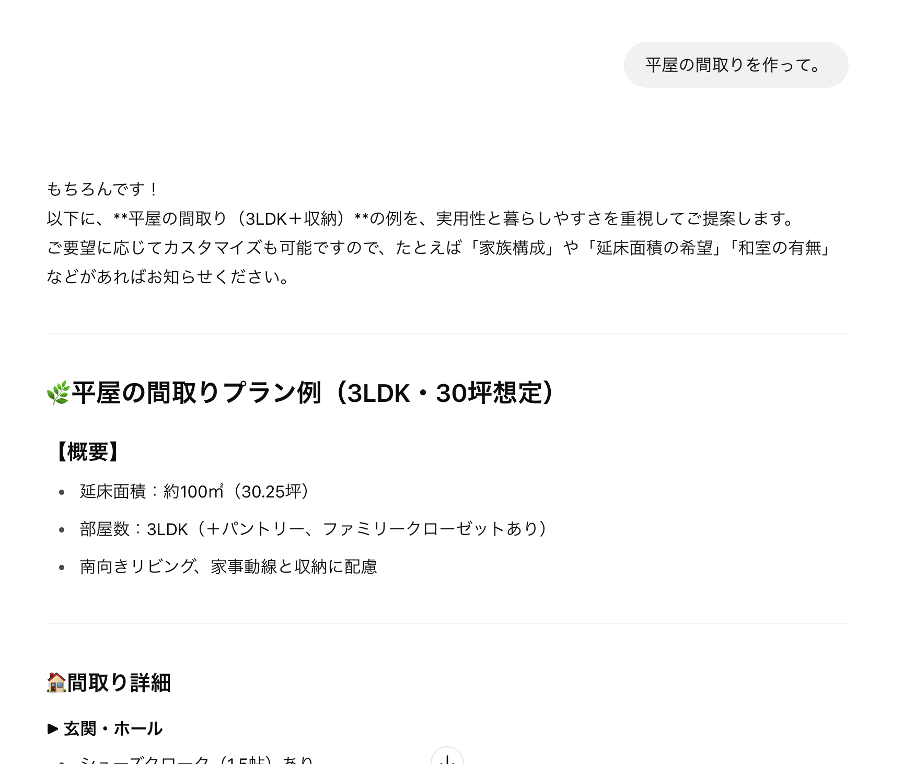

例えば、次の例はプロンプトが不明瞭で質問の意図とは違う結果になってしまった例です。

<ChatGPTでプロンプトの指示がうまく伝わらなかった例>

・平屋の間取りの画像を作成したい場合

上の例は、平屋の間取り画像のラフを作りたかったのですが、単純に「間取りを作って」とプロンプトで指示しただけだったため、文字情報で特徴を示した答えしか出てきませんでした。

画像で出して欲しい場合には、プロンプトで「平屋の画像を作って」と細かく指示しなければいけなかったというわけです。

実際には、出力したい間取りの広さやプランの特徴、スタイルなどをプロンプトで細かく指定して、より精度の高い答えを導き出していくことになります。

生成AIを使いこなして業務を効率化するつもりが、非効率になってしまわないように、今回ご紹介するCHatGPTのプロンプトのコツや例を参考にしてみてください。

2.ChatGPTのプロンプトを作る際のコツ6つ

ChatGPTのプロンプトを作る際には、AIに対してできるだけ具体的かつあいまいな部分を減らすこと、がポイントとなります。

たとえば「教えて欲しい事柄をまとめる文体はデスマス調か」「要約する場合は何文字で要約するのか」など、ChatGPTが出す答えのフォーマットを指定するのもその一つ。

どんなプロンプトを出す上でも共通する基本スタンスがありますので、ChatGPTに欲しい答えを出してもらうための6つのポイントを押さえておきましょう。

実際のシーン別プロンプト例を活用する前に、さらっとでもいいので確認しておきましょう。

2-1.回答者であるChatGPTのスタンスを明記する

プロンプトを作る際には、どんなスタンスで答えてもらいたいかという前提条件(設定)を合わせて提示しましょう。

たとえば

「あなたは、新築住宅のための分譲地を販売する不動産営業マンです」

「あなたは、部下の1on1面談を控えたチームのリーダーです」

など。

回答する人のスタンスや属性をプロンプトで明確にすることで、欲しい答えが導き出しやすくなります。

2-2.できるだけ具体的に書く

ChatGPTに与えるプロンプトはできるだけ具体的であることが重要です。

たとえば、ある商品の販促キャンペーン戦略企画書のアイデアを出して欲しいなら、

・商品購買者となるターゲット層

・販売キャンペーンの期間

・過去の事例を参考にしたいので例を出して欲しいのか、今までにないアイデアを出して欲しいのか

など、背景となる情報を思いつく限り具体的に記載しましょう。

2-3.制約条件をしっかりと明記する

ChatGPTが返してくる回答のスタイルや内容の精度もプロンプトで指定できます。

制約条件として、次のような指示をプロンプトに書いてみましょう。

・企画書の骨子を作って欲しい

・200文字程度で企画の要約を作って欲しい

・情報の出典を必ず明記して欲しい

・30分のスピーチをするための構成案を考えて欲しい

出てきた答えを元に、企画書を作成するならその旨を。

リサーチ業務のサポートとして活用したいなら、出典の確かな情報を得るために「必ず情報の出典を出すこと」を指示してみましょう。

特に、生成AIは事実と異なる内容をまるで正しい情報かのように生成してしまう「ハルシネーション」が問題視されています。

ハルシネーションを防ぐための注意点は、本記事の最後にご紹介しています。

是非参照してください。

2-4.参考となるフォーマットや情報があれば入れる

会議の議事録などはあらかじめフォーマットがあることが多いです。

そのため、ChatGPTにもそのフォーマットを伝えることで最小限の工程で欲しい成果が得られます。

たとえばプロンプト内に「#出力形式」として欲しい項目を打ち込むことで、より欲しい情報が得られるでしょう。

汎用性の高いフォーマットを作りたいなら、クリエーティブファームTHE GUILDの設立者であり、インタラクションデザイナーの深津貴之氏が提唱している「深津式プロンプト」もおすすめです。

深津氏はChatGPTからより自分の欲しい回答を得るためのプロンプトとして「命令・制約・入力・出力」を明確にすることが大切だと語っています。

同氏が提唱しているプロンプトのスタイルは『ChatGPTを使い尽くす! 深津式プロンプト読本』という著書でも紹介されています。

気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか?

https://www.amazon.co.jp/dp/4296070932/ref=nosim?tag=nkbookplus-22

2-5.わかりやすい回答を設定条件で引き出す

プロンプトを打ち込む際には、前提条件として指示の中に

・中学生でもわかるように

・専門的な用語がわからない初心者向けに

・メンタルが弱い新人が読むと想定して

など記載してみましょう。

ChatGPTが生成する回答の精度が高まります。

特に壁打ち相手としてChatGPTを活用するシーンなどでこうした条件の指定が役立ちます。

2-6.指示を限定する記号を使いこなす

ChatGPTのプロンプトでは、「#」や「{}」「<>」などの記号を活用すると便利です。

<「#」の使い方>

「#」はChatGPTに「これは命令です」「これは制約条件です」とはっきり伝えるためのラベルとして活用できます。

たとえば、

#命令:

#制約条件:

のように、プロンプトの内容の意図をより明確にできます。

<「<>」の使い方>

「<>」は、議事録に起こしたい会議の文字起こし内容や、翻訳したい内容などの入力文を示すのに使われます。

<「{}」の使い方>

「あとから入れ替える部分」や「出力例の枠組み」に使います。

たとえば商品名などがそれに当たります。

また、出力結果の形式やテンプレートを指定するときに使うとわかりやすいので活用してみると良いでしょう。

実際に、次からご紹介するシーン別プロンプト例でもこうした記号を活用していますので、参考にしてみてください。

3.業務で活用できるシーン別ChatGPTのプロンプト9例

ここからは、実際に次の9つのシーン別にプロンプト例をご紹介します。

・メールの文面を作成する

・会議の議事録を作成する

・仕様や文章の要約をする

・壁打ちやブレストをする

・添削や校正をする

・企画書を作る

・会議の進行メモを作成する

・論文や文献検索をする

・資料やデータの分析をする

どれも業務に合わせて少しアレンジをするだけで、今日から活用できるものばかりですのでぜひチェックしてみてくださいね。

3-1.メールの文面を作成して欲しい場合

メールの文面を考える時間が短縮できれば、膨大な量のメールの返信や送信にかかる業務を効率化できます。

営業メールや社内外のお知らせメールなどは、

・どんな立場で発信するのか

・何を伝えたいのか

・目的は何か

などをプロンプトに打ち込むことがポイントとなります。

<例>

あなたは、会社の総務担当者です。

次の制約条件と入力文に基づいて、社食のメニュー改定に向けて社員から要望を募るための案内メールを作成してください。

# 制約条件:

– 目的: 福利厚生充実のために社食のメニュー改定をする

– 方針: 新メニューには社員の希望を反映したい

– メッセージ性: 気軽にどんな要望でも寄せてよいという安心感を伝える

– 結論: 「ご要望・意見のある人は、【社員食堂メニュー希望】の件名で要望メールを気軽に寄せてほしい」と明記すること

<入力文>

社員食堂のメニューを従業員が楽しみながら考えて要望を寄せられるように、丁寧でありながら親しみやすく、呼びかけ調のメール文にしてください。

{出力形式}:

・メールの件名

・メール文(300字以内)

・文体:丁寧だが堅すぎない口調(社内向け)

・語尾:「〜してください」「〜です」などで統一

・メールとして読みやすいように適度に改行や情報整理をする

3-2.会議の議事録を作りたい場合

会議の議事録を作成する際には、音声データや文字起こしデータ、会議メモをChatGPTに入れた上で、どんなふうにまとめて欲しいかを具体的に明記しましょう。

次の例は、会議メモをもとに議事録の作成を依頼したプロンプトです。

以下の会議の文字起こしデータをもとに、社内共有用の議事録を作成してください。

#出力条件:

・文体は、デスマス調で統一

・会議名、日時、出席者、議題を明記

・内容は「議論内容」「決定事項」「今後の対応」で整理 ・脱線した会話や繰り返し発言は省略して要点を整理

・会話が曖昧な箇所は無理に補完せず「検討中」「未確定」などで表記

#フォーマット:

【会議名】

【日時】

【出席者】

■議題

■議論内容 (話し合われた内容を要点整理)

■決定事項

項目1

項目2

■今後の対応 対応内容/担当者/期限(分かる範囲で)

<会議メモ>

(ここに会議メモデータを貼り付ける)

また、会議メモを作成するのが大変なら音声文字起こしツールを活用するのもおすすめです。

BTHacksでも文字起こしツールを過去に紹介しているので、あわせてチェックしてみましょう。

※参考記事

文字起こしツールで議事録を効率的に作成!メリットや注意点も解説

3-3.資料や文章の要約をしたい場合

長い資料や文章を読み込む際には、ChatGPTであらかじめ要約して全体像を把握してから読むことで内容の理解や把握するまでの過程を効率化できます。

資料や文章の要約をChatGPTでするなら、プロンプトで「どんなスタイルでまとめて欲しいか」を伝えることがポイントとなります。

例えば、

・誰に対して提出する要約なのか

・何のために使うのか

などもプロンプトに入れるとより精度が高くなります。

以下のレポートを社内報告用に要約してください。

#出力条件:

・冒頭に全体の概要(100文字)

・次に「目的」「背景」「主な内容」「今後の対応」の見出しごとに整理

・敬体で明確に記載してください

<資料内容>

(資料全文をここに貼り付けてください)

ただし、セキュリティ対策として企業の機密情報や個人情報はプロンプト内に入れないように気をつけましょう。

3-4.壁打ちやブレストをしたい場合

商品企画やブレストなど、思考の整理のための壁打ち相手としてChatGPTは役に立ちます。

アイデア出しのためのブレストなら、どんな発想を出して欲しいかや、アイデアをいくつ出して欲しいなど「ChatGPTのキャラクター設定」や具体的な数を伝えるのがおすすめです。

あなたは商品企画のブレストをする相棒です。

以下のテーマについて、自由な発想でアイデアを10個出してください。

独創的、実用的に限らず、発想の幅を大切にしてください。

#キャラクター設定:

・好奇心旺盛で、世の中のトレンドにも詳しい

・アイデアをとりあえず出すことが得意な人

・世の中をワクワクさせることを楽しめる人

#出力条件:

・箇条書きで10案

・1案につき内容を1行〜2行程度で簡潔に

<テーマ>

雨の日を楽しく過ごすためのグッズ

また、アイデア出しに煮詰まったとき、新たな視点を加えるという点でもChatGPTを活用できます。

新鮮な切り口や発想の転換のきっかけをつくりたいときには、次のようなプロンプトもおすすめです。

以下の企画アイデアについて、「別の切り口」「逆転の発想」「他業種の応用」の3つの視点から新たなアイデアを提案してください。

#出力条件:

・視点ごとにタイトルをつけてまとめてください

・それぞれ2案ずつ程度のアイデアを提示してください

<既存アイデアや検討中の内容>

〜〜〜

3-5.添削や校正をしたい場合

プレスリリースや社内文書、ブログ記事などの添削や校正もChatGPTならスムーズに進められます。

プロンプトを作成する際には、元になる文章と共に、どんな視点で添削をして欲しいのかを入れることで精度を高められます。

たとえば、

・誤字脱字を抽出して、間違いを指摘して欲しい

・不自然な日本語表現を指摘して欲しい

・ビジネスライク/カジュアルな文章にしたいので、トーンが合わない箇所は指摘して欲しい

など、文書を使うシーンに合わせてプロンプトに加えてみましょう。

あなたは企業の広報担当者です。

社内報向けの記事として作成した以下の文章を添削してください。

その際、読み手にとって分かりにくい部分や、目的に対して弱い表現があれば指摘してください。

#出力形式:

・誤字脱字、不自然な表現を修正してください

・読みやすく自然な日本語になるよう調整してください

・文体は敬体(〜です、〜ます)で統一してください

・読みやすくするために、一文一義をできるだけ意識してください。

・修正後の文章

・改善点のコメント(箇条書き)

<文章>

校正や添削をする場合には、「読み手が誰か」「文章の用途は何か(ブログ、社内報、報告書資料など)」もプロンプトに加えると、よりよい結果が出てくるでしょう。

3-6.企画書を作りたい場合

企画書を作るのに時間がかかっているという方は、ChatGPTをうまく活用して効率化してみましょう。

企画書を作る際には、プロンプトを何回かに分けて打ち込みながら作っていくのがおすすめです。

大まかな流れとしては、

(1)構成案を作成

(2)各スライドに記載する文章の作成

という順番でプロンプトを出してみましょう。

#命令:

以下のテーマについて、企画書の構成案(スライド構成)を提案してください。

#出力条件:

・スライド構成(タイトル+目的+背景+施策内容+効果予測など)を5〜8枚想定で作成

・それぞれのスライドの役割を1行で説明

<テーマ>

Tiktokを活用したSNSキャンペーンの企画

<スライド記載のテキスト・見出し作成のためのプロンプト>

#命令:

以下のスライド構成案のうち、「2. 背景」のスライドに記載する説明文を作成してください。

#出力条件:

・スライド内で使える短い箇条書き(3〜5点)にしてください

・必要であれば補足文(話す用のスクリプト)も添えてください

<スライドのテーマ>

例:

背景:ターゲット層である若年層が使うSNSの変化

また、最近では生成AIでスライドを作成するサービスが登場しています。

ChatGPTにプロンプトを打ち込んで作成した構成やテキストを元に、こうした生成AIスライド作成サービスを使えばさらに業務が効率化できます。

※スライド生成AIサービスの例

『イルシル』 https://irusiru.jp/

3-7.会議の進行メモを作成したい場合

限られた時間内で行う会議なら、スムーズな進行のために進行メモや時間配分もChatGPTで作成しましょう。

プロンプトを入れる際には、どんな会議にしたいのかや時間、参加人数・メンバー構成なども入れておくとより精度が高くなります。

以下の情報をもとに、30分で手短に状況確認や担当決めをするための会議用進行メモを作成してください。

#出力条件:

・時間配分つきのタイムスケジュール形式

・大切な確認ポイントや共有事項は箇条書きで出力

<会議情報>

・目的:新商品キャンペーンの方向性を決める

・時間:30分

・参加者:広報担当3名、仕入れ営業2名、店頭スタッフ1名

・ゴール:次回までに実行する施策案とスケジュールを決める

3-8.リサーチの一環として論文や文献検索をする場合

「今後10年間の気候変動による影響に関する最新の研究・レポートを知りたい!」といったケースでは、ChatGPTを活用することで文献や論文を探すのがスムーズになります。

今後10年間の気候変動による影響について、直近3年以内に発表された信頼性の高い研究論文や国際レポートをリストで教えてください。

#出力条件:

・発表年/タイトル/著者(または出典)/簡単な要旨/リンクを含めてください

・可能であれば、IPCC、Nature、Science、環境省など信頼性の高いソースを優先してください

さらに、出力条件に

・分析視点(健康、エネルギー、交通、水害など)ごとに分類して欲しい

・具体的に使える英語検索キーワードも提示して欲しい

などを加えると、テーマの深掘りもスムーズに。

対象となる資料を、「学術誌、国際機関や政府機関発表レポート、大学研究」などと限定するのもおすすめです。

3-9.資料やデータの分析をする場合

複数の資料を比較しながら、違いや共通点を分析するのもChatGPTなら効率的です。

以下の2つの資料を比較し、共通点と相違点を分析してください。

#出力条件:

・視点:目的/対象/データ内容/結論の違い

・表または箇条書きで整理してください

・簡潔なまとめ文(200字程度)を最後に添えてください

<資料A>:(資料1の要約や内容を貼り付け)

<資料B>:(資料2の要約や内容を貼り付け)

特に、次のような比較したい軸を指定するのもおすすめです。

・対象地域の違い

・対象期間の違い

・数値の変動傾向(増減・ピークなど)

・背景にある社会的要因として考えられること

4.ChatGPTのプロンプトを作成する際の注意点3つ

活用すればするほど便利さを実感するChatGPTですが、業務で活用する際にはリスク対策を忘れてはいけません。

また、より快適にChatGPTを使うためのコツもご紹介しますので、今日ご紹介したプロンプトを活用する際にはぜひ意識してみてください。

4-1.機密情報の扱いに注意

ChatGPTではプロンプトの内容を保存しています。

そのため、企業の機密情報や個人情報(名前、住所、口座番号など)は絶対にプロンプトに入れないようにしてリスク管理をしましょう。

入力した個人情報や機密情報がChatGPTに記録されることで、その情報が広く流出してしまう可能性があるからです。

セキュリティ保持のためにできる対策としては、ChatGPTのオプトアウト設定をするのがおすすめです。

オプトアウト設定では、ChatGPTに入力したデータを学習させないための設定です。

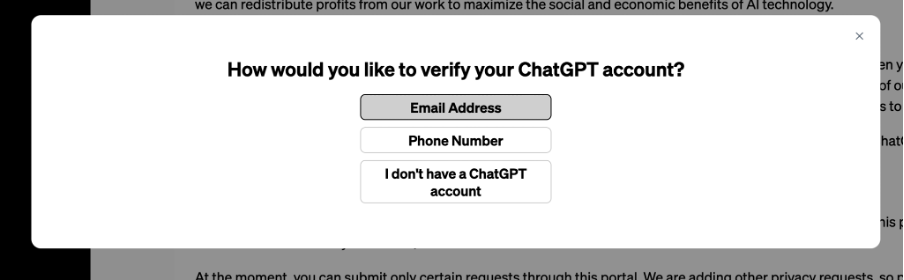

<オプトアウト設定の方法>

ChatGPT画面の右上にあるアカウントマークをクリックすると、プルダウンで設定画面を選択できます。

設定をクリックしたら、「データコントロール」を選択。

「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにしましょう。

また、ChatGPTの公式サイトからオプトアウト申請をすることも可能です。

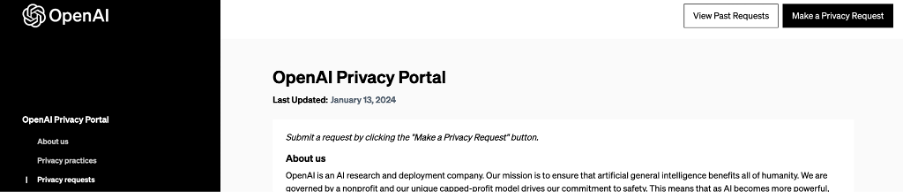

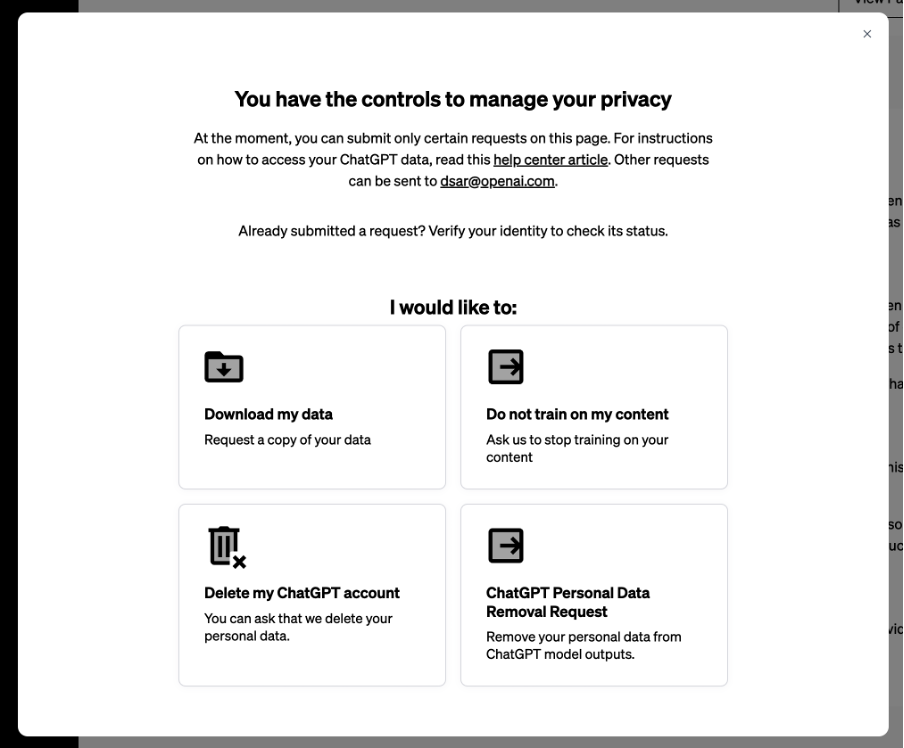

1.オープンAIのプライバシーポリシーポータルサイト https://privacy.openai.com/policies にアクセス

2.画面右上にある「Make a privacy Request」をクリック

3.アカウントの確認方法を選択

4.「Do not train on my content」を選択し、メールアドレスを入力

5.OpenAIから届いたメールの指示に従って、リクエスト送信

4-2.ファクトチェックと偏見のある意見の引用を防ぐ

AIの回答する内容は、ときとして誤情報を参考にしたものや偏見のある意見を参考にしたものが土台になっている可能性があります。

誤情報や存在しない情報をもとに回答が生成される、ハルシネーションと呼ばれる事象を防ぐためには、プロンプトでハルシネーションを抑制する指示を入れてみましょう。

〜通常のプロンプト〜

ただし、回答や情報には情報源を必ず明記してください。

また、情報源として主張や主観的な意見を元にする場合には、一般的事実に基づいていることか、議論がされているもしくは議論の余地があるかどうかも区別してください。

また、ChatGPTが参照する情報の一つであるインターネットの公開情報そのものが、正しいとも限らない点は注意が必要です。

そのため、ファクトチェックは必要に応じ、責任をもってしっかりと行いましょう。

4-3.必要に応じて有料プランの活用も検討を

ChatGPTには無料プランと有料プランがあります。

無料プランは気軽に使える反面、使える回数や機能に制限があるのが難点です。

例えば、ファイルや画像をアップロードする場合、無料では回数制限があり、何度もプロンプトを打ち込んでやり取りする際には不便が生じることも。

有料プランにすることで、ChatGPTが生成する答えの精度が高まります。

ChatGPTの有料プランは月額20ドルのChatGPT Plusと、月額200ドルのChatGPT Proの2つがあります。

いずれも無料プランよりもパフォーマンスの大きいモデルが活用でき、画像解析や長文の処理がしやすくなります。

また、システム混雑時には優先的に処理してもらえるなどメリットが大きくなります。

動画の制作や大量のデータ処理をする場合にはChatGPT Proという選択肢がありますが、個人で利用するなら、まずはChatGPT Plusを試してみるのが良いでしょう。

プロンプトの精度を高めてChatGPTを使いこなそう

今回ご紹介したChatGPTのプロンプトは、業務で使いこなすための基本型です。

より効率的な仕事をするために、ChatGPTなどの生成AIを上手に活用しながら、仕事の効率アップをはかってみましょう。

また、ChatGPTを使う上では、ハルシネーションなどのリスクもしっかりと理解して、ファクトチェックなどのリスク対策も忘れずに!

今回ご紹介した注意点やコツなどを参考にしながら、日々の仕事に合わせてアレンジしながら活用してみてくださいね。