タスク管理では、「人気のツールを使えば、うまくいく」わけではありません。

大切なのは、「自分の脳の使い方」に合ったツールを選ぶこと。

というのも、タスク管理をしようと色々なツールを使ってみても、自分の脳の状態に合ったものを使わないと、タスク全体を把握しにくかったり、優先順位をどう管理するかに悩んだりしてしまうことがあるからです。

タスク管理で私たちがどうして頭を悩ませてしまうのか、その理由を改めて考えて、あなたがタスク管理で疲れる理由にあった対策を考えてみませんか?

今回は、認知科学や心理学的なアプローチから考えるタスク管理ツール選びのコツや、おすすめツールをご紹介します。

- 1. 1. あなたの“タスク管理疲れ”は脳のSOSかも

- 2. 2.脳の仕組みから読み解くタスク管理で疲れる理由

- 3. 3. タイプ別|タスク管理ツールの選び方とおすすめ

- 4. 4.タスク管理ツールに脳が喜ぶ“手書き”という選択肢も

- 5. 5. タスク管理ツールをうまく使いこなすポイント

- 6. タスク管理力は“ツール依存”ではなく、疲れる原因の把握から

1. あなたの“タスク管理疲れ”は脳のSOSかも

中堅層のビジネスパーソンが直面する「タスク管理疲れ」。

これは、タスク管理をしようと頑張っているけれど、タスクが多すぎたり管理の方法が複雑だったりして脳が疲弊してしまっている状態です。

また、「タスク管理迷子」もマネジメントを任される中堅層が陥りやすい状態です。

タスク管理迷子は、同時にプロジェクトが進行し、様々なツールを使いながら業務を進めなければいけない多忙な現場で陥りがち。

自分に合ったタスク管理方法やツールが見つからず、あれこれ試しては挫折を繰り返している状態です。

「一生懸命タスクを管理しようとしているのに、なぜかうまくいかない」

「結局何をするべきかわからなくなってしまう」

「タスクを書き出すだけで、なかなか仕事が手につかない」

と悩んでしまう原因は、こうしたタスク管理疲れやタスク管理迷子が原因かもしれません。

ツールを選ぶ際には、ご自身が悩んでいる原因を少しだけ深掘りして、どこでつまづいているかを理解することが大切です。

ここからは、タスク管理で陥りがちな脳の疲れにフォーカスを当てて、認知科学・心理学的にアプローチ!

脳の負担を減らし、ツールをうまく活用するコツをご紹介します。

2.脳の仕組みから読み解くタスク管理で疲れる理由

タスク管理で脳が疲れてしまうのには、様々な理由があります。

そのため、タスク管理ツールをうまく使いこなすには、「今、自分が悩んでいる状況」の理由を知ることが第一歩となります。

具体的なツール選びをはじめる前に、タスク管理で私たちが悩みがちな理由を、脳の仕組みから紐解いてみましょう。

2-1.そもそも人間の脳はマルチタスクに向いていない

タスク管理と脳の仕組みを知る上で、まず私たちが前提として理解しておきたいのが「人間の脳はマルチタスクに向いていない」という事実です。

たとえばマルチタスクを抱えていて、脳が疲弊してしまう例としては次のようなケースがあります。

【マルチタスクで脳が疲弊する例】

・会議中にチャット対応やメールチェック、タスク整理を同時にしようとして、何も頭に入らない

・複数の小さなタスクを切り替えてこなしているつもりが、終業後にぐったりしている

・常にやるべきことが頭の片隅にあって、目の前のタスクに集中できない

・資料作成中に通知が鳴るたびにSNSやメッセージを確認してしまい、作業が進まない

・音楽を聴きながら文章を書こうとするが、言葉が浮かばずイライラする

・電話対応しながら別のチャットを返してしまい、話の内容を聞き逃す

・会議中に次の予定やタスクを思い出し、発言内容を把握できない

・送信済みメールが気になって何度も確認し、集中が途切れる

タスク管理が必要なビジネスパーソンの多くが、日々多くのタスクを抱えています。

ともすると、目の前のタスクをできるだけ同時に進めるためにタスク管理をしようと考えてしまいがちですが、実はそれは大きな間違い。

マルチタスクは科学的にも非効率な状態です。

もう少し、なぜマルチタスクが非効率なのかを脳科学的に見てみましょう。

<理由1>

脳が同時に処理できる情報には限りがあるから

人の脳は、一度に処理できる情報の量が決まっています。

頭の中で覚えておけること、考えながら扱えることの数には上限があり、多すぎるとすぐに混乱してしまいます。

<理由2>

注意力が分散してしまうから

同時にいくつものことをしようとすると、注意があちこちに分かれてしまいます。

結果的に、どれも中途半端になり、思ったほど効率が上がりません。

複数のタスクを同時に進めると、それぞれに意識が分散されてしまい、処理効率が低下します。

人間の脳は、実際はマルチタスクをこなしているのではなく、細かくタスクを切り替えて作業を進める「タスクスイッチング」をしているだけなのです。

<理由3>

タスクごとに脳を切り替えることでエネルギーを使うから

タスク間の切り替えには時間とエネルギーがかかり、認知的にも脳が疲れやすくなります。

特に注意が必要なのは「重めのタスク」同士を並行しようとするとき。

同時並行でタスクを進行させればさせるほど、タスクを切り替えるための負荷が脳にたまります。

特に、難しい作業を同時に進めようとすると疲労が大きくなります。

タスクを切り替えるときにかかる認知的な負荷はスイッチングコストとも呼ばれることがあり、この負荷を軽減することがタスク管理をスムーズにするポイントとなります。

2-2.情報過多で脳はオーバーヒート

「認知負荷理論(Cognitive Load Theory)」では、学習や作業の効果はワーキングメモリの負荷と密接に関係するとされています。

これは、情報過多な状態に陥ると、脳がオーバーヒートしてうまく機能しなくなってしまう状態を指します。

【情報過多による認知負荷が大きくて脳が疲弊する例】

・タスク管理アプリにタスクが50件並んでいて、見るだけでやる気がなくなる

・すべてのタスクを「今日中」に設定し、手がつけられなくなる

・メールの受信箱に未読100件以上あり、開く前から気持ちが重くなる

・会議資料やチャットが次々届き、どれから手をつけるべきか迷って時間だけが過ぎる

・プロジェクトの全体像や関係者の要望が頭に詰め込み状態で、何も進まない

・スマホの通知が頻繁に鳴り、集中が途切れて考えがまとまらない

こうした状況に心当たりがある方は、脳に負担が大きくのしかかっている状態です。

そもそも認知負荷理論とは、「人が学んだり作業したりするときのパフォーマンスは、頭にかかる“処理の負担”によって大きく左右される」という考え方です。

多すぎる情報を「頭の中」で処理しようとすると、ワーキングメモリが飽和状態になり、思考停止や判断力の低下が起こります。

タスク管理において、視覚的・構造的に整理されていないタスク一覧は、脳が「何を優先すべきか」を判断できずストレスを感じやすくなってしまいます。

こうした情報過多による認知負荷が大きくなってタスク管理がうまくいっていない場合は、視覚的にタスク管理できるツールを取り入れるといいでしょう。

こうした方のためのおすすめタスク管理ツールは記事の後半でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

2-3.小さなタスクが始められない理由

タスク管理がうまくいっていないときにしばしば起こりがちなのが、小さなタスクすら始められない状態です。

【小さなタスクが始められていない例】

・5分で終わるのに1週間放置しているメール返信

・タスクリストを前にして、「どれからやろう…」と悩んでいるだけで時間が過ぎる

・新しいプロジェクトの初手をどう切るか決められず、着手が遅れる

こうした状況に心当たりがある方は、脳が次の3つの状態に陥ってしまっているのかもしれません。

(1)ツァイガルニク効果によるストレス

ツァイガルニク効果とは、「完了していないことは、完了したことよりも強く記憶に残る」という心理効果です。

いつまでも終わっていないタスクのことが頭の片隅にあって、なかなか目の前のことに集中できない状態は、まさにツァイガルニク効果によるストレスを脳が感じている状態です。

タスクを「終えていない」ことで脳が持続的な緊張状態に置かれ、心のノイズとして残り続ければ、他のタスクの処理にも悪影響を及ぼします。

というのも、タスクを「やりかけ」のまま放置すると、無意識のストレスや注意力が分散します。

加えて未完了タスクが多すぎると、脳が“常にオープンなウィンドウ”を多数抱えている状態となり、脳の処理能力が下がってしまう(認知負荷の増加)というわけです。

(2)「見かけの複雑性」による先延ばし状態

単純なタスクでも、「始める前にやることが多く見える」と、脳はそれを「面倒」「重い」と感じて後回しになってしまいます。

例えばプライベートでも、いつも行っている場所に足を運ぶのは気軽にできるのに、近くても行ったことがない場所には行きにくいというケース、思い当たる方もいるのではないでしょうか?

これは実際には簡単に行けるのに、「行き方が難しそう」「よくわからない」という状況が行動する足枷になってしまっているという状況です。

このように、実際の難易度よりも「準備・判断・選択の工程」が心理的ハードルになってしまうケースは珍しくありません。

(3)計画だけで疲弊してしまう「計画疲れ」現象

ものごとの計画を立てる行為自体が認知リソースを使い、実行に移す前にエネルギーを使い果たしてしまう状態は、「計画疲れ」とも言えます。

特に完璧主義な方は「タスク整理に1時間かかって作業は0分」になりがち。

このように、小さなタスクができない理由は様々な要因で脳にブレーキがかかってしまっているからです。

脳にブレーキがかかっている理由を理解して解決できるツールを活用することが大切と言えるでしょう。

3. タイプ別|タスク管理ツールの選び方とおすすめ

ここからは、2章でお話しした「疲れる・進まない原因」を解決する視点をベースにおすすめのタスク管理ツールをご紹介します。

タスク管理ツールの目的は、「仕事を効率化すること」ではなく、脳の負荷を減らし、エネルギーを本質的な作業に集中させること。

こうした視点で使えるツールを選び方と共に見ていきましょう。

3-1. タスクが多く情報過多になりがちな人

タスクの数が多かったり、確認しなければならないアプリやツールがいくつもあると、頭の中がいっぱいになりやすいものです。

そんなときは、情報をひとまとめに管理できるツールを使うと、負担を減らせます。

<こんな人におすすめ!>

・頭の中にタスクをため込んでしまいがち

・複数のノートやアプリに情報が分散して逆に混乱してしまう

3-1-1.Notion

タスク管理ツールとして、情報を一か所に集約したいときに便利なのが『Notion』です。

メモやプロジェクト管理、タスク管理を全て網羅しているオールインワンツールなので、複数のツールを開いて仕事を進める手間がなくなります。

また、カレンダー・リスト・ボード(カンバン)など、表示形式を自由に切り替えられるので、プロジェクトの内容や自分の使いたい形にカスタムでき、画面を見たときにストレスがかかりません。

価格:無料プランあり。個人利用なら基本機能は無料。チーム利用は月額1,650円~(2025年時点)

公式サイト:https://www.notion.com/ja

3-1-2.Evernote

Notionと同じく、メモやプロジェクト・タスクを一か所にまとめられるEvernote。

画面も見やすく、初めて使うという方も比較的スムーズに取り入れられるツールです。

タスク管理では期日や担当者の割り当てももちろんできますし、Googleカレンダーとの連携機能があるのでスケジュール管理にも便利です。

これらのツールは、「何がどこにあるか」で悩む時間をゼロにできることから、全情報がここにある安心感で脳にかかる負担が軽減されます。

・価格:無料プランあり。プレミアム機能は月額約¥1,100~(2025年時点)

・公式サイト:https://evernote.com

3-2. タスクを先延ばししたり、手がつかない人

ついついタスクを先延ばしにしてしまったり、手がつけられないまま溜まりがちな人は、すぐに書けて、すぐ見返せるツールを選ぶのがおすすめです。

<こんな人におすすめ!>

・小さなタスクすら始められないという人

・できていないタスクがあると分かっていても、そのことがストレスとなってなかなか手がつけられない人

3-2-1.Any.do

タスク管理の簡単さで選ぶなら『Any.do』はおすすめツールの一つです。

シンプル操作で使いやすい操作性はもちろんのこと、リストやカレンダーに表示されるので、パッと見て「今何をするべきか」が把握できます。

また、「Plan my Day(今日の予定)」機能はその日にやるべきものだけが表示される機能なので、今見なくてもいい情報が脳のキャパシティーを占有することが少なくなります。

SlackやMicrosoft Teams、Zoomなどとも連携可能。

タスクはカンバンビューやカレンダーなどで表示させられるので、自分の使いやすいスタイルで活用できるのも魅力です。

・価格:無料プランあり。有料機能は月額4.99ドル〜

・公式サイト:https://www.any.do/jp

3-2-2.TickTick

アプリを起動すれば起動即タスク追加・表示でき、さらに視覚的に整理されているため、タスクを「忘れず」「すぐ行動」へ移しやすい設計です。

シンプルさはAny.do同様にあり、スマホで開いて1秒で記録できる操作性のよさもタスク管理で先延ばしにしがちな方にぴったり。

習慣化ツールや、タスクを25分ごとに区切って集中を促す「ポモドーロタイマー」機能なども搭載されています。

・価格:無料プランあり。有料機能は月額3ドル〜

・公式サイト:https://ticktick.com/?language=ja

シンプルさや操作性の良さによって、タスクを「覚えておく」負荷を限りなく減らすこうしたツールは、脳にかかる負担を軽減してくれるはず。

タスクを確認したり行動が早まり、タスクに向き合う心理的ハードルが下がります。

3-3. マルチタスクで注意が分散してしまう人

やるべきことが多すぎて、あれもこれもと注意力が分散し、結果的にタスクの処理が進まない場合は、タスクの優先順位をきちんとつけることが肝心です。

そうすれば、一つひとつに集中できる仕組みが整い、タスクの消化も着実にこなしていけるでしょう。

<こんな人におすすめ!>

・あれもこれも中途半端になって自己嫌悪

・タスク切り替えが多くて疲れる

3-3-1.Todoist

常に複数のプロジェクトが進行していたり、様々なタスクを抱えている場合、タスク管理ツールを見るだけでも脳に負荷がかかります。

タスク管理というストレスや仕事を軽減するなら、簡単にタスクの期日やテーマを自動で分類してくれる『Todoist』がおすすめです。

たとえば「明日 A社の企画書を提出 」とタスクに打ち込むと、自動で期日を翌日に設定。

さらに優先度に応じて 各タスクに「p1」「p2」などと入れておくと、優先度もつけられます。

ほかにも、あらかじめ作成したプロジェクト名を「#プロジェクト名」で入力すると自動で案件ごとに仕分けてくれる機能もあります。

・価格:無料プランあり。有料プランは月額488円〜

・公式サイト:https://www.todoist.com/ja/home

3-3-2.Sunsama

日本語でのサポートがないのがネックではありますが、シンプルさで選ぶならSunsamaもおすすめです。

マルチタスクが山積しているときは、目の前のタスクに集中できないことがしばしば。

だからこそ、「今日はこれだけ」「今はこれに集中」を設計できる機能がある『Sunsama』を使ってみましょう。

ポモドーロタイマーなど集中力をサポートしてくれる機能があり、Googleカレンダーとの連携機能も備わっているため、予定とタスクをまとめて管理可能。

結果として、タスクの切り替えによるストレス(スイッチングコスト)を減らし、「今やることに没頭できる時間」を確保できます。

・価格:無料プランあり。有料プランは月額16ドル〜

・公式サイト:https://www.sunsama.com/

3-4. チームでのタスク管理に疲れている人

中堅になりプロジェクトやチームをまとめる立場にある人は、タスク管理をチームで効率化することに悩みがちかもしれません。

特に誰が担当しているのか、どこで止まっているのかなどをタスクごとに把握できれば声がけやサポート、遅れているプロジェクトの把握などがしやすくなります。

チームでのタスク管理に悩んでいる方は、メールやチャット機能など他のツールとの連携が充実していたり、現場を可視化する機能が充実したツールを選ぶと良いでしょう。

<こんな人におすすめ!>

・メール・チャット・会議でタスクが錯綜

・「誰がどこまでやっているのか」が分からず不安

3-4-1.Asana

プロジェクトやタスクの一覧、カレンダー、タイムライン、ダッシュボードなど多彩な表示形式がある『Asana』。

誰が何をしているか一目で把握できることから、チーム全体のプロジェクト進行を俯瞰してみられます。

また、コミュニケーション用のコメント機能や依存関係の設定なども充実。

ボトルネックになっているのはどこなのかがわかりやすく、マネジメント担当者の負担を減らしてくれます。

また、Google WorkspaceやFigmaなどとの連携もありますので、こうしたツールを普段から使っている方にもおすすめです。

・価格:無料プランあり。有料プランは月額1,200円〜

・公式サイト:https://app.asana.com/

3-4-2.Trello

『Trello』はカンバン形式の使いやすいインターフェースが魅力のツールです。

カードやリストでタスクの担当や進捗を直感的に整理できるだけでなく、メールやSlack等からタスクを直接取り込めるInbox機能、AIによる要約や日付整理などの機能が充実しています。

通知やコメント機能があるので、チーム内の報連相の回数を減らせて、マネジメントする際にも使い勝手が良いでしょう。

タスクをカレンダーにドラッグ&ドロップするだけで予定に組み込めるなど、忙しい中間管理職層の仕事をスムーズにしてくれるのも嬉しいポイントです。

・価格:無料プランあり。有料プランは月額5ドル〜

・公式サイト:https://trello.com/ja

3-5. 全体の進捗が見えず不安になる人

長期プロジェクトや、複数の人が関わるプロジェクトでは、全体の進捗を把握することがとても大切になってきます。

そのため、長期間タスクを追い続けられるよう、ガントチャートや時間軸が見えるツールを選んでみましょう。

時間軸やガントチャートでタスクを可視化すれば、優先順位がわかるだけでなく「先が見えることで安心」と感じられます。

次にご紹介するツールは、脳の“未来予測疲れ”を抑制できるタスク管理ツールです。

<こんな人におすすめ!>

・タスクは登録しているけれど、全体像が掴めない

・目標や納期から逆算するけれど、常に余裕がなく焦りを感じている

3-5-1.monday.com

ガントチャートやタイムライン表示、カレンダーなど、複数の視覚表示でプロジェクト全体を把握できるタスク管理ツールです。

依存関係やマイルストーンも視覚化可能なので、パッと見てタスクや期日を管理可能に。

長期間のプロジェクトでも「先が見える」安心感を得られるツールです。

また、チームメンバーごとの業務量やプロジェクトの遅れや依存関係も一目瞭然なのでマネジメントにも活かせるでしょう。

・価格:無料プランあり。有料プランは月額1,300円〜

・公式サイト:https://monday.com/lang/ja

3-5-2.Jira

ソフトウェア開発などで使われることが多い『Jira』は、メンバーが今何をしているかを把握しやすいツールです。

アジャイル開発はもちろんのこと、チームで進めるプロジェクトならマーケティングや制作などの現場でも活用可能。

先ほどのMondayと同様にカレンダー表示やタイムライン表示などが使えますし、タスクごとの依存関係も整理できます。

プロジェクト単位の進捗をガントチャートで見える化すれば、スケジュールに余白やバッファを持たせる習慣がつき、進捗を把握しやすくなります。

・価格:無料プランあり。有料プランは月額990円〜

・公式サイト:https://www.atlassian.com/ja/software/jira

4.タスク管理ツールに脳が喜ぶ“手書き”という選択肢も

デジタル全盛の今だからこそ見直したいのが、アナログな手書きのタスク管理です。

「タスク管理=アプリやツール」と考えがちですが、“手書き”のタスク管理にも、脳科学的な利点があります。

最後に、手書きのメリットやどんな方法が良いかをご紹介しましょう。

4-1.手書きのタスク管理やメモによるメリット

手書きで手帳やノートなどにタスクを書き出すことは、脳に与えるさまざまな良い影響があります。

(1)記憶に残りやすい

手で書くことで、脳の「運動野」と「言語野」が連携し、情報の定着力が高まると言われています。

そのため、ノートなどにタスクを一度書いただけでも、内容を思い出しやすくなり、ワーキングメモリの補助となります。

(2) 集中モードに入りやすい

紙に書くという行為は、モニターから離れた作業となるため「アプリを開いてタスクを確認する」「メールの通知を開く」「チャットの通知に気づく」など、次々と生じるタスクに気をとられない、静かな環境をつくります。

いわゆる脳へのスイッチングコストという負担を軽減できるというわけです。

もし、あなたが仕事で「膨大に届く通知やメッセージを見るのに疲れた」と感じているなら、一度パソコンやタブレット・スマホを置いて、紙にやるべきことを書き出してみましょう。

SNS通知や他アプリに邪魔されず、“今”に集中できる時間をつくれるはずです。

(3)思考の整理・発散に向いている

思いついたことをまとまっていなくても良いから書き出せるのが手書きの強みです。

紙に思ったことを書いていくと、自然と自分の感情や優先順位に気づけることが。

これは、メンタルや思考を整理するという点でも有効な方法です。

4-2.手書きが向いている人

こうした手書きでのタスク管理は、次のような人にこそおすすめです。

・デジタルに疲れた人(画面を見る時間を減らしたい)

・朝のスタート時に「今日やること」をじっくり書き出したい人

・脳内をクリアにしたい人(アイデア・悩みが混ざっているとき)

・様々なツールを使わざるを得なくなっていて、それがストレスに感じている人

忙しい毎日だからこそ、1日15分でも手書きでタスクと向き合ってみてください。

また、集中したい日にはパソコンの通知をオフにして、紙に書き出したタスクを順番にこなすことだけに取り組んでみてください。

驚くほど仕事が進んだり、思考が整理されるかもしれません。

4-3.手書きタスク管理のおすすめの使い方

手書きでタスク管理をする方法はいくつかあります。

おすすめの方法とそれぞれのおすすめツールをご紹介しましょう。

(1)「朝ノート式タスクブレインダンプ」

朝仕事を始める前に、頭の中にある「やるべきこと」「気になっていること」「覚えておきたいこと」を、思いつくままノートに全部書き出してみてください。

頭の中でやるべきことがいっぱいあるとストレスに感じているだけでは、何からやるべきかを冷静に把握できなくなってしまいます。

一度脳を空っぽにしてから、優先順位をつけたり進め方を考えたりできるので、頭の中のモヤモヤがすっきりとする効果があります。

<おすすめ文具>

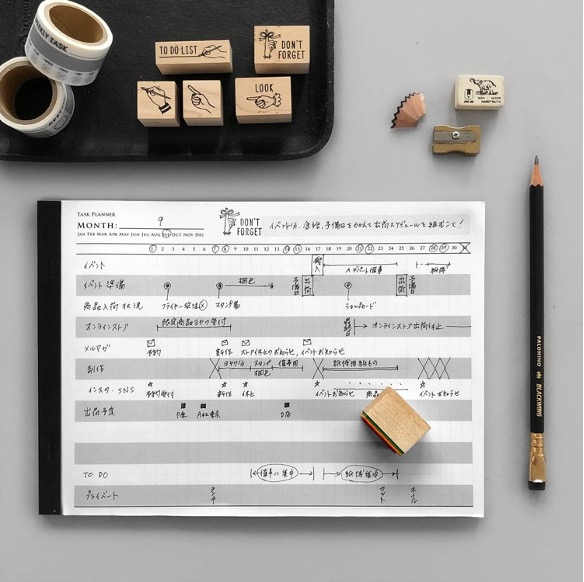

KNOOPWORKS(クノープワークス)のB5 TASKプランナー|タスク

画像出典:KNOOPWORKS公式サイト

1枚ごとに切り離せるため、手帳よりも気軽に使えるタスクプランナー。

月間タイプだけでなく、デイリーやウィークリータイプもあるのでプロジェクトのタイプや自分の仕事内容に合わせて選べます。

書きながら、どういう順番で仕事をこなしていくべきか、課題はどこかなどを整理できるのも魅力です。

・価格:935円

・販売サイト:https://knoopworks.jp/products/b5-task%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF?pr_prod_strat=jac&pr_rec_id=07e7b850c&pr_rec_pid=7323757871297&pr_ref_pid=7323752104129&pr_seq=uniform

(2)「タスクリスト+手帳」でスケジュール管理も

日々のタスクだけでなくスケジュールの把握や管理もしたい場合には、タスク管理のしやすい手帳を使うのも良いでしょう。

タスク管理では1日のタスクを3〜5つに絞って紙に書き、優先度をはっきりさせて目の前のことに集中できる環境を整えてみましょう。

やることが多いと、どれから手をつけるべきか迷ってしまいがちですが、「今日やること」を視覚化しておくと集中しやすくなります。

また、達成したら線を引いて消すことで達成感が得られ、モチベーション維持にもつながります。

加えて、スケジュール管理が必要なら、ガントチャートなどが入った手帳を選ぶと優先順位をつけるだけでなく計画立てて仕事を進める際にも役に立ちます。

(3)「デジタルとのハイブリッド」

チームで決まったデジタルツールを使わなければいけなかったり、「やはりデジタルの良さを享受したい」という方は、ハイブリッド方式で取り入れてみましょう。

週単位の大まかな計画やテーマごとの進行状況は紙で管理し、細かいタスクや締切、リマインダーはデジタルツールを活用すれば抜けや漏れが生じにくくなります。

紙は「俯瞰する・思考を整理する」、デジタルは「通知・共有する」と使い分けることで、どちらの利点も活かせます。

たとえば、週の始めに紙のウィークリープランナーで全体像を作り、日々の細かな締切や進捗はGoogleカレンダーやTodoistに入力すると便利です。

<おすすめ文具>

紙に書いたものをそのままデジタル化できる「ネオスマートペン」

画像出典:ネオスマートペン公式サイト

専用の紙に書いた文字がそのままデジタル化されるため、アナログとデジタルのデータの行き来がスムーズになる「ネオスマートペン」。

手帳に書き込んだ内容がデジタルに同期できるため、タスク管理は勿論のことスケジュール管理にも向いています。

アナログもデジタルも両方いいところを活用したいという方におすすめです。

・価格:14,800円

・販売サイト:https://neosmartpenjp.com/products/neo-smartpen-r1

手で書くことは、頭の中を“外に出す”行為。

デジタルツールを使ったタスク管理がうまくいかないと悩んでいるなら、一度「書いてみる」ことから始めてもいいかもしれません。

5. タスク管理ツールをうまく使いこなすポイント

タスク管理の本質は「行動を起こす仕組みづくり」です。

仕事をする中で、タスク管理がなぜかうまくいかないと感じているなら、その原因は、ツールではなく「使い方」と「考え方」にあるのかもしれません。

重要なのは、ツールを使うことで脳の負担を減らし、実際に動ける状態をつくれるかどうか。

最後に、ツールをうまく活用しながら本質的なタスク管理職を鍛えるためのコツをご紹介する。

5-1.タスク「見える化」の先までイメージする

どんなに高機能なタスク管理ツールも、タスクを登録しただけでは仕事は終わりません。

多くの人が、「タスクを完璧に整理した」ことで満足し、行動が伴わないという落とし穴に陥ります。

<よくあるパターン>

・タスクを細かく登録しすぎて、逆に見る気が失せる

・新しいツールを導入したが、使いこなせず放置

・“整理疲れ”して、本来の業務が進んでいない

こうした事態を避けるためのポイントは、「管理できた=終わった」ではないと肝に銘じること。

“見える化”はスタートラインにすぎないからこそ、タスク管理ツールをどう使うかまでイメージして選ぶことが大切です。

5-2.自分の脳の特性に合ったものを選ぶ

タスク管理をする際には、自分の脳の特性に合わせてどれを使うかを考えるべき。

たとえば、タスクが多くて情報が整理できなくなっている情報過多な状態にある方は、情報を書き出して一元化できるツールがおすすめです。

また、ついついタスクを先延ばししがちな人は、タスクの細分化&通知機能を活用してみましょう。

もし、すべてのタスクをこなすにあたって完璧主義で動けなくなっていると感じているなら、優先順位の明確化ができる仕組みをツールを活用しながら作りつつ、80点でもよしとするマインドセットがポイントになります。

タスク消化やタスク管理が「疲れる・進まない」にはそれぞれ理由があり、ツール選びはその対策として設計すべき。

自分にとって最適なツールとは、あなたの脳が“動きやすくなる”道具だと考えてみると良いでしょう。

タスク管理力は“ツール依存”ではなく、疲れる原因の把握から

ここまでみてきたように、タスク管理ツールは使うことが目的ではなく、脳と習慣の補助装置として捉えることが肝心です。

まずご自身がタスク管理の何に困っているのか、どういう状況で手が止まってしまうのかを把握して、「自分が疲れる・進まない理由」を知ることが第一歩。

その上で、小さな達成感を積み重ねる仕組みが“続く管理”をツールをうまく活用しながらつくってみましょう。

悩み別にご紹介したツールを使いこなしながら、明日からの仕事に生かしていただけますように。