マミートラックとは、出産や育児がきっかけでキャリアが停滞してしまうことです。

仕事でもっと活躍したいと考えていても、その希望が叶わずに悩む女性は少なくありません。

本記事では、マミートラックの意味や言葉が生まれた経緯を紹介するとともに、その現状と主な原因、マミートラックから脱出するための解決策を提案します。

育児休業から復帰した後の働き方やキャリア構築など、仕事と育児の両立に不安や悩みを持っていたら、ぜひこの記事を参考に、キャリア形成への戦略を立ててみましょう。

また、将来は仕事をしつつも子どもを産み育てたいと考えている女性も、ぜひご一読ください。

1.「マミートラック」とは何か

マミートラックは仕事と育児を両立したいワーママが直面する問題です。

出世を望む女性のなかには、マミートラックに陥る可能性を考えて、出産をあきらめる人が少なくないかもしれません。

これは女性一人で解決できるものではなく、夫、家族、職場、そして社会全体で考えるべき問題といえます。

最初に、マミートラックの意味や生まれた経緯、そしてマミートラックに陥る人たちの状況を見てみましょう。

1-1.マミートラックとはワーママがキャリアの主流から外れること

「マミートラック」とは、子どもを持つワーママが仕事と子育ての両立をし、キャリアアップを望んでいても、本人の意志に反してキャリアが限定されることを指します。

マミートラックの「トラック」とは陸上競技のグラウンドのトラックのことで、同じトラックから出ずに周回するイメージから名前がつけられました。

1988年にアメリカで生まれたこの言葉は、当初、女性が出産しても働き続けられるように、育児休業や労働時間調整などの制度整備を提案したことから生まれた、ポジティブな考え方でした。

しかし、近年は、仕事と育児の両立はできても出世コースから外れ、キャリアの展望が見通せなくなるケースが目立ち、ネガティブな意味として捉えられることが多いです。

日本では、育児休業を取得して復職した人が90%を超え、出産後も女性が働き続けることが当たり前になる一方で、マミートラックの状況に陥り、抜け出せない人が多いと言われています。

この章では、アンケート調査を元に、どのくらいの人がマミートラックに陥り、抜け出せないのか見てみましょう。

1-2.陥ると抜け出すことが難しいマミートラック

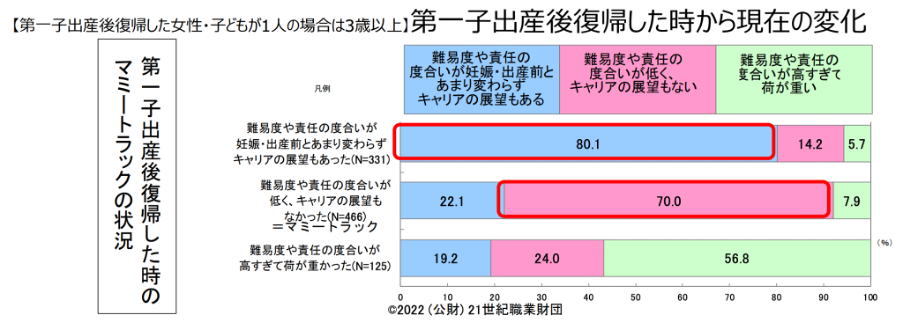

まず、育児休業からの復帰時と、仕事に復帰して子供が3歳以上になっている人の現在の状況を比較した以下の表も見てみましょう。

以下のグラフによると、復帰時にマミートラックに陥っていると答えた人の場合は、子供が3歳以上になっても70%の人がマミートラックの状態だと答えました。

これにより、育児休業からの復帰時にマミートラックに陥ると、その状態から抜け出すのが難しくなることがわかります。

画像出典:公益財団法人21世紀職業財団「~ともにキャリアを形成するために~子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意識に関する調査研究(概要)2022年2月」

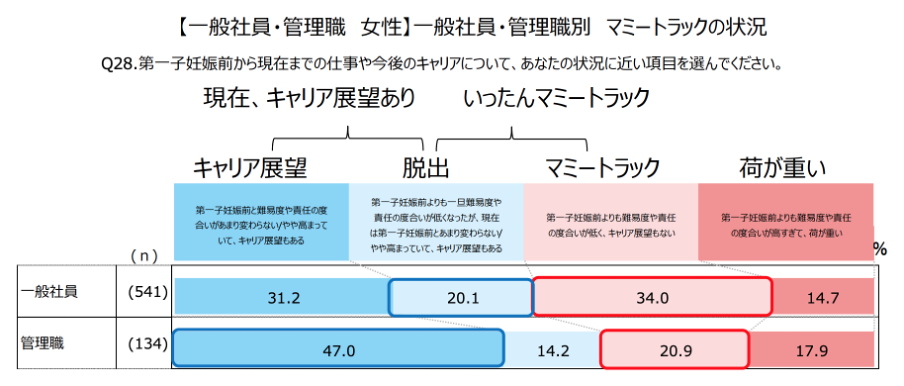

なお、管理職に就いている女性はマミートラックに陥らない割合が、低い傾向にあります。

以下の一般社員と管理職で比較した調査結果を見ると、管理職でマミートラックに陥らず、キャリア展望を持ち続けた人は、一般社員よりも多くなっています。

画像出典:公益財団法人21世紀職業財団「【第4回継続調査】DEI推進状況調査(2024年実施)概要版 男女正社員対象」

管理職でマミートラックに陥らない人が多いのは、出産の前と後で仕事の難易度や責任の度合いが変わらず、出産後もキャリアの展望を持てるようになる人が多いからと考えられます。

また、管理職の人は昇進昇格などによって「一皮むける経験」をしたことも影響しているかもしれません。

復帰後も出産前と同じようにキャリア展望を持てれば良いですが、さまざまな要因が重なり、思い通りに行かない人も多いでしょう。

ここからは、マミートラックの状態を作り出す主な原因を知って、キャリアの停滞を回避する方法を考えてみましょう。

2.マミートラックに陥り抜け出せない主な原因

仕事と育児の両立を目指す女性にとって、マミートラックから抜け出せないのは、多くの場合、既成概念や職場の環境が原因となることが多いようです。

どのようなことがワーママのキャリアの形成を阻んでいるのか、主な原因を挙げて、解説します。

2-1. 家事・育児の多くを担っている

マミートラックから抜け出せない原因の一つは、家事や育児の多くを女性が担っていることだと考えられます。

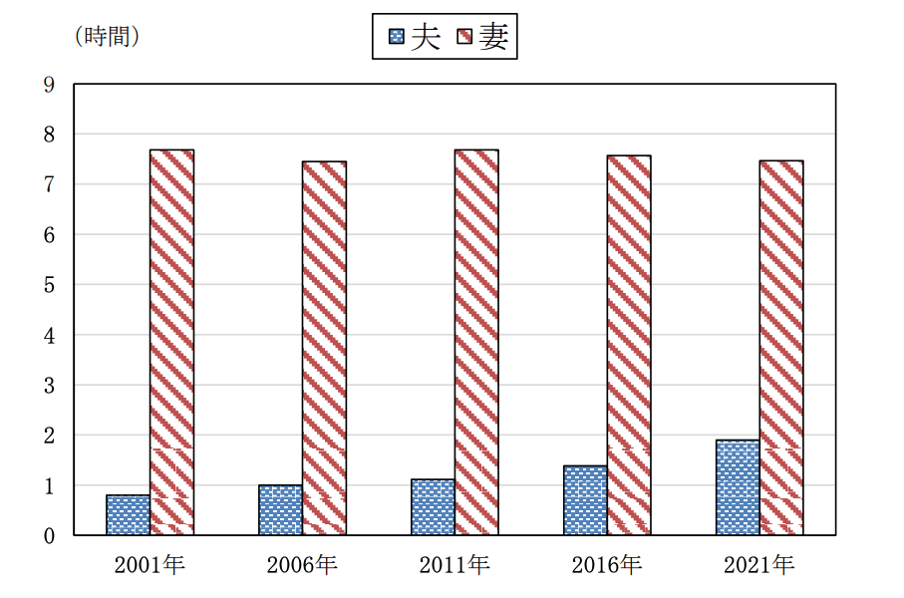

総務省統計局が行った「令和3年社会生活基本調査」によると、2001年から2021年までに夫の育児・買い物といった家事の関連時間は上昇しているものの、妻の家事関連時間は2021年の時点でも7時間以上と、高い割合を保っています。

6歳未満の子供を持つ夫・妻の家事関連時間の推移

(2001年~2021年)-週全体、夫婦と子供の世帯

画像出典:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果」

女性の家事・育児への負担が大きいと、時短勤務からフルタイム勤務に戻すきっかけが掴めないまま、仕事での成功を逃す可能性が高くなるでしょう。

女性の家事関連時間がなかなか減らない理由の一つとして、女性本人をはじめ、夫、周囲の人が無意識に「家事・育児は妻の仕事」と認識している可能性があるかもしれません。

その場合は、本人が認識を改めるよう努力するとともに、周囲の人の理解や協力が得られると、マミートラックに陥るのを回避しやすくなります。

【解決へのヒント】

1.夫婦で家事・育児のタスクを分担する

2.夫も家事・育児を担うことを家族など関係者に理解を求める

例)保育園の送迎は夫が担当することを親や保育園に共有する

3.2が周囲に理解されない場合は、家事・育児の分担が必要であることを根気よく説得する

例)将来必要となる教育費を稼ぐために夫婦共にフルタイムで働くことを家族に伝える

2-2. 上司が育児を優先すべきと思いこんでいる

マミートラックは「育児中の女性は育児を優先させるため戦力外である」と上司が思い込み、引き起こされることがあります。

ワーママが難易度・責任の低い補佐への転換を提案されるというケースはその一つです。

この場合、育児中の女性が、子どもの体調不良などによって仕事を休みやすくするための上司の配慮である可能性もあるので、提案を受けるか悩むでしょう。

なお、育児中の女性は仕事を制限すべきなどの無意識な思い込みは「アンコンシャス・バイアス」と呼ばれ、マミートラックの原因の一つとして注視されています。

内閣府男女共同参画局が令和4年に全国男⼥20代〜60代を対象に行ったアンコンシャス・バイアスに関する調査では、「育児期間中の⼥性は重要な仕事を担当すべきでない」と回答した人が男女ともに30%以上にのぼり、この考え方が根強いことがわかります。

参考サイト:内閣府男女共同参画局「令和4年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究」

【解決へのヒント】

1.キャリアについて上司とよく話し合う

2.責任のある仕事を引き受けるための下準備をする

例)夫と家事・育児を分担する、地域の子育て支援サービスを調べる、送迎代行サービスに登録する

3.出産前と仕事を変えずに育児と両立できる働き方を上司に提案する

例)リモートワークやフレックスタイム制への変更を打診する

4.戦力になれる方法やモチベーションをアップする方法を見つけて上司や職場の人たちに働きかける

例)自分の強みが活かせるプロジェクトの進行管理業務を引き受けることを提案する

2-3. 残業や休日出勤が多い職場に勤務している

マミートラックから抜け出せないワーママのなかには、育児中は残業ができないことを理由に出世をあきらめたという人も多いかもしれません。

残業や休日を返上して働くことが多い職場で仕事と育児を両立するには、それなりの覚悟と準備が必要です。

特に、管理職や中間管理職の残業は当然という考え方の職場では、昇格の前提が長時間労働となると、育児中の人の昇進へのハードルが高くなります。

法律では、小学校就学前の子を養育する親は所定外労働の制限の対象となっていますが、実際は「締切前は残業しないと仕事が終わらない」「会社で残業しなくても家に仕事を持ち帰る」といったワーママもいるでしょう。

また、ワーママに限らず有給休暇や看護休暇なども希望通りに休暇を消化できないケースもあるといわれています。

【解決へのヒント】

1.家事・育児を代行してもらう人やサービスを確保しておく

例)家族のサポートや利用できる外部サービスを探す

2.要望を通しやすい職場環境を作る

例)職場に育児中の同僚など相談できる仲間を探す

3.仕事へのやる気や収入の維持が確保できる働き方を探す

例)定時退社でも生産性を評価する働き方を提案する、フレックスタイム制にして働けるときに休んだ時間を補う

2-4. 計画通りに進まないことによって自信を失っている

ワーママのなかには、職場復帰をしても理想通りに物事が進まず、自信を喪失して、マミートラックに陥る、または脱出できない人がいるかもしれません。

例えば、育児に時間を費やせるように時短勤務を選んで収入が大幅に減少し、家事と育児に追われる毎日で、フルタイムに戻って働く意欲も自信もなくなり、マミートラックから抜け出せなくなるといったケースが挙げられます。

時短勤務ではなく、フレックスタイム制やリモートワークを選びながら、仕事も育児も完璧にこなしたいという人もいるでしょう。

しかし実際は、子供が寝てから仕事をしたいと思ってもなかなか寝てくれず、予定通り仕事が終わらないといった番狂わせが次々起こり、心身ともに余裕がなくなり、キャリアが停滞することがあります。

仕事が好き、仕事で活躍してきたと思うワーママほどキャリアへの自信をなくし、マミートラックに陥りやすいと言われるため、現実を見つめ、課題を解決する必要があります。

悩んだときにはワーママの先輩や仲間と相談や意見交換をするのも一つの手ですが、人と比較して落ち込まないように、仕事と育児を両立するための参考程度にしておきましょう。

【解決へのヒント】

1.自分の将来設計に対して達成しやすい小さな目標を少しずつ実現するように心がける

2.育児にも仕事にも悩んで当然であり、一人で背負わずに人に頼るようにする

3.他人の経験や意見はあくまで一つのヒントとして捉え、自分達のやり方を考える

3.マミートラックに陥らない・脱出するためのキャリアの再定義【将来設計を描き家族と話す】

マミートラックに陥らずに理想のキャリアコースを歩むためには、自分自身が将来何をしたいのか問いかけ、そのための計画を練ることが重要です。

また、自分が望むキャリアプランを上司や同僚、部下など職場の人の協力を求めるだけでなく、家庭でも共有することで、マミートラックに陥らずに済む、または脱出できる可能性が高まります。

この章では、職場復帰後のキャリアプランの立て方や、家族と話し合うべき内容について解説します。

なお以下は、妊娠中や育児休業中でなくても、子どもがほしいと考えている方も行うと良いでしょう。

3-1.自分の価値観を再確認してキャリアプランを立てる

育児休業から仕事への復帰にあたって、マミートラックに陥らないようにするために、次の例を参考に、自分が何をしたいのか自分自身に問いかけ、キャリアの再設計をしてみましょう。

3-1-1. 希望の仕事など自分の将来のことを考える

最初は「保育園の送迎サービスを頼む金銭的余裕がない」など、現実に直面する問題は考えずに、素直に自分のしたいことを考えてみてください。

「したいことが見つからないから最初は育児に専念したい」と思う場合でも、「1年後にもう一度考える」と期限を決めると、目標ができてマミートラックから抜け出しやすくなります。

(例)

・育休前は営業職だったが、商品の企画に挑戦してみたい

・5年後は商品ブランド立ち上げに携わりたい

・10年後に独立して自分のショップを開きたい

3-1-2. 自分のしたいことを実現するための課題と解決策を書き出す

自分のしたいことが見えてきたら、次のように目標へ向かう際の課題と、課題を克服するための解決策を思いつくままに書きましょう。

(例)

課題:今と同じ仕事を続けたいが、クライアントが遠方のため出張が多い

解決策:育休明けは出張をしないで済むよう、近場のクライアントを担当させてもらえないか上司に相談する

3-1-3. 具体的な短期的・長期的将来設計を描く

最後に、自分のしたいことと子供の成長、自分の体力などを照らし合わせて、具体的な計画を立てます。

将来の計画を立てるときには、不測の事態などを考慮して、余裕のあるプランがおすすめです。

時短勤務など育休後の特別な働き方にする場合は、期限を決めておきましょう。

(例)

・子供が保育園に慣れるように慣らし保育後に職場復帰する

・子供が3歳になるまで時短勤務にする

・子供が4歳になったら昇級試験を受ける

自分の立てた将来設計は、仕事や子供の体調などによって変わることがあるので、定期的に見直す必要があります。

また、将来設計は、仕事と育児の両立を続けることに自信をなくし、「何のために仕事を続けているかわからない」などと思ったときにも見直すと、自分のやりたいことを思い出し、自信を取り戻すきっかけになるかもしれません。

毎日のタスクのハードルを下げるなどして、できることを一日一つでもこなすようにすれば自信につながり、マミートラックに陥らずにキャリア構築をしやすくなります。

3-2. 配偶者と家事・育児の分担や将来設計について話す

夫婦における家事・育児の協力やキャリアについて、妊娠中や出産前後など、なるべく早くから夫婦で話しておきましょう。

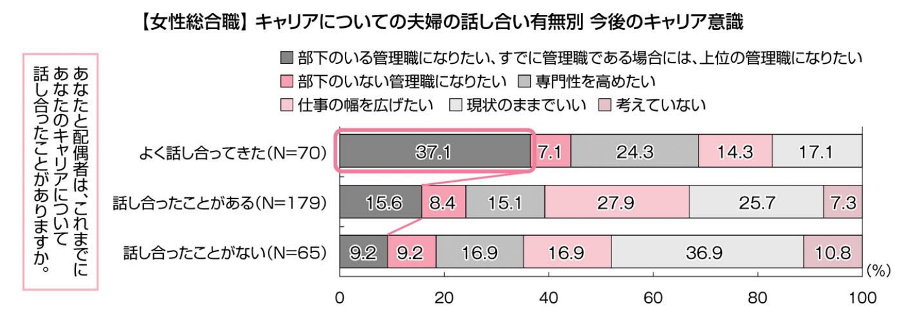

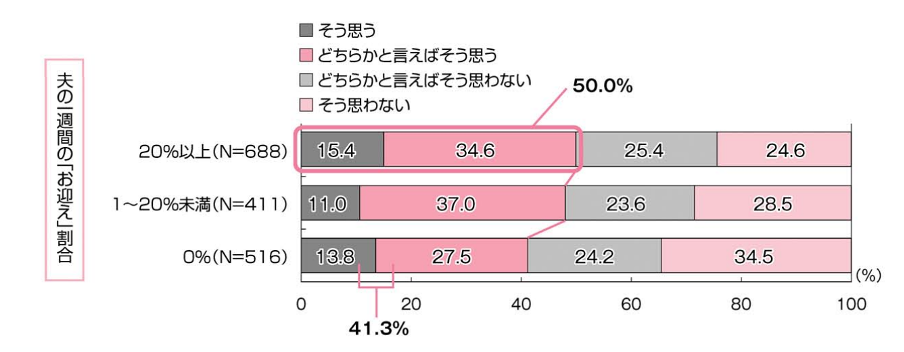

以下に紹介するように「公益財団法人21世紀職業財団」によるアンケートでは、配偶者とキャリアについて話し合ってきた女性ほど管理職への意欲が高まり、配偶者の保育園等へのお迎えの割合が多いほど妻のキャリアアップが可能となっています。

この結果を見ると、マミートラックに陥らない、または抜け出すためには、配偶者と自分のキャリアについて話し合うことが大切であることがわかります。

画像出典:公益財団法人21世紀職業財団「子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意識に関する調査研究(2022年)」

なお、夫婦で話し合うことは、以下のように多岐にわたります。

・洗濯や料理など家事の分担

・自分達に合った保育園探し

・保育園の送迎方法

・夜泣きしたときの対応

・子供の成長に伴って発生するイベントへの対応

・将来的に必要な収入のシミュレーション

・今後の家族計画

短期・長期的なタスクをリストアップしておくと、配偶者とスムーズに話せる、タスクの漏れが少なくなるほか、夫にやるべきことの多さを実感してもらいやすいというメリットもあります。

ですから、話し合うことは、思いつくだけ細かく書き出すのがおすすめです。

夫が家事・育児に積極的に参加してもらうためにどうしたら良いかと悩む人は多いでしょう。

夫と話し合う前に、少しずつ夫が家事や育児に慣れるようにしておくと、協力してくれる可能性が高まります。

子供が喜ぶ姿、母親が助かる姿を見せるなど、次の例を参考に、夫も家事・育児に必要であることを実感してもらえるように工夫してみましょう。

・夫が家事・育児をしたときに意識的にほめる

・夫と子供が一緒に過ごすように促す

・夫に親子交流できるイベントに参加してもらう

・子供を高く持ち上げる、自分の体に登らせるなどダイナミックな遊びをお願いする

夫に頼んでも、やり方に不満が出てくるときには完璧を目指さないことが大切。

例えば「洗濯物を広げて干さなくてもシワは何とかなる」など、自分と方法が違っても不満が溜まりにくいタスクを頼んでみましょう。

なお、夫とうまく話せるか自信がない、表を作るのが面倒などの場合には、内閣府が作成した以下のシートを参考にしてはいかがでしょうか。

3-3. 家族や夫の職場など関係者に理解と協力を求める

夫と家事や育児の分担を決めた後は、双方の家族や保育園の人など関係者に、家事・育児を夫婦で分担することに対して、理解と協力を求めるようにしましょう。

「親にサポートを頼んだら育児に専念するように促された」

「保育園の緊急時の連絡先を夫にしても母親である妻に電話がかかってくる」

といった状況が繰り返されると、夫婦にとって心身の負担になる可能性大です。

夫が育児休業を取得すると決めたときなどには、親が最初はよく思わないということもあるかもしれませんが、夫婦で育児をするメリットを挙げ、理解してもらうように努めましょう。

子供の病気・怪我など、イレギュラーな場面で夫婦だけでは解決できないときに、双方の家族に協力を求めるとともに、自治体の子育て支援サービス、家事代行サービスなどに登録しておくと、いざというときに役立ちます。

また、夫婦の選択肢が増えるように、妻の職場だけでなく、夫の職場も夫妻をサポートできる環境であることが望ましいです。

保育園へのお迎えといった日常の分担はもちろん、子供の病気など、何かあったときに夫がすぐ対応できるように、フレックスタイム制やリモートワークなどが可能か、確認しておくと良いでしょう。

参考記事:夏休みは子供中心で疲れる…働くパパ&ママが乗り切るための対策とは

4. マミートラックに陥らない・脱出するためのキャリアの再定義【職場の人と話し合う】

マミートラックから脱出して、理想のキャリアプランを築くために重要な鍵となるのが、上司など職場の人と復帰後の働き方や将来のキャリアについて話すことです。

多くの職場では、育児休業後復帰の1〜2ヶ月前に、復帰後の働き方などについて話す復帰前面談が行われます。

復帰前面談までにキャリアについての方向性を考え、上司に自分のキャリアについて積極的に話すようにしましょう。

さらに、一緒に働く同僚と働く時間や仕事のやり方について話す、職場で同じような経験を持つ人を味方につけるといったことも、復帰後の働きやすさに影響するでしょう。

4-1. 上司と復帰前にキャリアプランについて話す

上司とキャリアについて話し合い、積極的に希望を伝えることで、マミートラックに陥らない、また一度陥っても抜け出せる可能性が上がります。

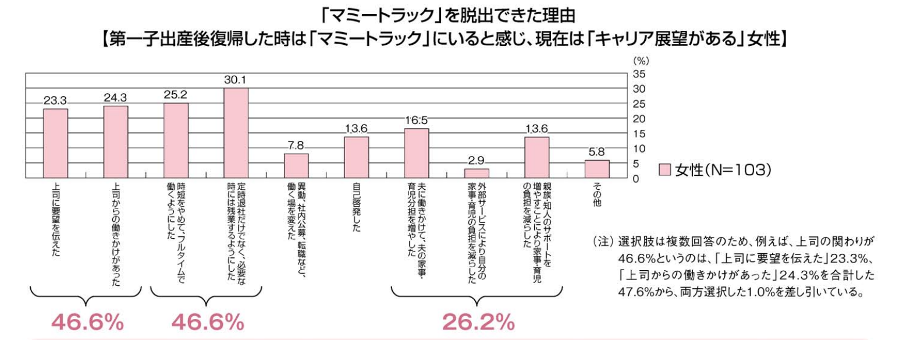

下のアンケートを見ると、「上司に要望を伝えた」「上司からの働きかけがあった」ことでキャリアの展望を持つようになったと回答した女性が多いです。

少しでも早く上司と面談できれば、上司の考えが自分と異なる場合でも、意見のすり合わせができます。

画像出典:公益財団法人21世紀職業財団「子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意識に関する調査研究(2022年)」

以下の点を参考に、上司とキャリアプランについて話し合い、仕事に対して前向きであることを伝えましょう。

・自分のキャリアプラン

・職場復帰の時期

・時短勤務・リモートワーク・フレックスタイム制・裁量労働制といった働き方とその期間

・時短勤務になったときの自分の仕事内容や残業の可否

など

マミートラックに陥る可能性を減らすために、上司とできるだけ明確なキャリアプランを話し合い、すれ違いを防ぐようにしましょう。

なお、上司との話し合いに関しては、認識のずれがないように、記録を残しておくことをおすすめします。

4-2. 同僚と働き方や緊急時の対応について相談する

育児復帰後の働き方や突然仕事を休むときの対応などについて、上司だけでなく、一緒に働く同僚と話し合うのも、気持ちよく働くために必要なことです。

子供の風邪で休むときなど、緊急時の対応が同僚の負担になると考えると、同僚への申し訳なさから時短勤務からフルタイムに戻るタイミングを失う可能性があります。

次の例を参考に、職場復帰時にタイミングを見て上司や同僚とコミュニケーションを取って、働きやすい環境づくりをしてください。

・育児休業時に業務をカバーしてくれたことに感謝を伝える

・相手が休みたいときなど自分ができるときに協力を申し出る

・万が一のために自分の仕事について資料をまとめるなど、同僚に進捗を共有する

・緊急時の休みにどう対応すれば良いか相談する

同僚が自分の業務をサポートしてくれたときに感謝を伝えるなど、当たり前と思うことでも、毎回丁寧に行うことによって、チームの雰囲気がよくなることがあります。

周りに育児休業の経験者がいなくても、チーム全体で「お互いさま」の気持ちを持てるように働きかけてみてください。

4-3. 悩みを相談できる仲間を作る

同じチームや職場で育児や仕事の悩みを話したり、相談できる仲間を作ると、何かと助けになります。

仕事と育児を両立しやすくするための要望を仲間と一緒に提出するなど、一人ではできないことでも数人だとできることが増えるでしょう。

「上司に働き方について相談しても親身になってくれない」

「仕事が終わらない」

「一緒に働く同僚とどうしてもうまくいかない」

というときでも、育児をしている先輩や同僚に相談するだけで、不安や不満が軽減されることがあります。

職場に悩みを打ち明けられる相手がいなければ、友人と共有する、ワークショップや講座に参加するなど、職場外で仕事と育児の両立へのヒントを得られる方法を探してみてもいいでしょう。

5.育児でも培える仕事のスキル5つ

育児を通じて仕事に活かせるスキルが磨かれることを知っていますか。

一日中子供と接していると元の仕事に復帰できるか不安という人でも、育児を通してスキルが伸びたことを実感できたら、マミートラックに陥らず、仕事に自信を持てるようになったり、仕事で新しいことに挑戦できたりするかもしれません。

仕事へのモチベーションや集中力の向上など、人によって磨かれるスキルはさまざまですが、次に主なものを5つ見てみましょう。

5-1. マルチタスクの処理能力

育児の間は、食事の準備をしながら子どもの遊びに付き合い、次の日の献立を考えるなど、自然とマルチタスクをこなすようになります。

さまざまな作業を同時に行うことが苦手な人でも、洗濯機を回しながら掃除機をかけるなど、二つ以上の作業を同時に行えるようになるでしょう。

仕事でも、人の話を聞きながら手作業をする、複雑なプロジェクトを同時に管理するなど、複数のタスクを進行するときに活かせます。

5-2.時間管理能力

前述したように、家事・育児はあらゆる作業を行うマルチタスクの連続であると同時に、子供が熱を出すなどの緊急事態も発生し、毎日が時間との戦いです。

そのため、1日のなかでやるべきことに優先順位をつけ、不測の事態も含めて全てのタスクをこなせるように、タイムマネジメントをする必要が出てきます。

職場でも時間的な余裕を持って依頼する、納期に間に合うように業務を振り分けるなど、時間を配分し、効率的に作業する能力が身に付くでしょう。

5-3.コミュニケーション能力・交渉力

子供と接するときには、一から丁寧に説明する必要があるため、出産前は「全て言わなくてもニュアンスで伝わるだろう」と思っていたことでも、相手にいかにわかりやすく伝えるか考えるようになる人が多いようです。

子育てをしていると、話を聞くときは忍耐強く、相手を急かすことなく、相手の思いを汲み取ろうとする癖がついています。

育児を通して子供の感情や状況を理解する力が養われ、それが職場での困難な人間関係の処理に役立ちます。

出産前は仕事関係の限られた相手としか接してこなかった人でも、子供をはじめ、ママ友、保育園の先生など、さまざまな人と接する機会が増えることもあり、おのずとコミュニケーション能力が上がり、顧客や同僚とのやり取りにも活かせます。

5-4. 忍耐力・包容力

育児は失敗や思いがけないことの連続で、育児での苦労を現状に結び付けて考えるようになり、仕事においても忍耐力が身に付くと言われます。

コミュニケーション能力とも重なりますが、相手の気持ちを考える癖がつき、同僚や取引先への配慮、リーダーとしての包容力も身につくでしょう。

育児中は、不測の事態にも乗り切れるようにチーム内で仕事についての進捗を共有をするなど、チーム内での情報共有も積極的に行うようになるのではないでしょうか。

5-5. 開発力・発想力

育児がきっかけで、これまで関わらなかった人やモノと触れ、仕事での新しい発想や開発につながることがあります。

子供と接すると、その発想力や想像力に驚かされるとよく言われますが、それだけではありません。

ママ友や保育士など、同僚や学生時代の友人と異なる人たちとの交流を通して、子育てをしていなければ得られなかった価値観を知ることになります。

モノやサービスについても、子育てをしながら探すと、育児用品はもちろんのこと、日用品・食品・車・家、そしてお店や住む街まで、出産前とは異なる見方をする自分に気づくでしょう。

育児経験を経て、多様性を知ることで人生経験が豊かになり、自分達の生活にもつながる商品開発やお客様へのサービスの改善案はもちろん、あらゆる仕事の開発や企画力にも活かされるのではないでしょうか。

マミートラックを克服して仕事も育児も両立しよう

マミートラックとは、仕事と育児の両立を目指すワーママに立ちはだかる課題です。

育児休業後に元の仕事に復帰する女性は増えても、昔から変わらない人の考え方や慣習が、女性のキャリアアップの壁となっています。

しかし、キャリアの将来計画を明確にし、夫をはじめ、家族や職場の人の協力も得ることで、マミートラックに一度陥っても、脱出は可能です。

この記事を参考に、理想のキャリアプランを目指して、できることから一つずつ始めてみてください。

そうすれば、育児をしつつも自分のキャリアを諦めずに済む可能性がグッと高まるでしょう。