BCP(事業継続計画)は、企業が講じるべき防災計画のこと。

テロやサイバー攻撃、災害などが発生した際に、ビジネスやサービスをできるだけ滞りなく進めたり、早期に復旧させたりするために必要なことをまとめたものです。

家庭や自治体、学校などで災害時の対策を考えるのと同じように、企業も万が一の災害時に備えた体制づくりが必要です。

この記事では、BCPの概要や、企業担当者がBCPを始める際に考えるべき内容を解説します。

さらに記事の後半では、実際にBCPを取り入れている企業の例もご紹介。

これから自社のBCP策定を考えている方や、そもそもBCPとは何か知りたいと言う方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.BCPとは企業の防災計画

BCPとはBusiness Continuity Planの略で、直訳すると「事業継続計画」です。

具体的にどのようなことを行うのか、なぜBCPの必要性が今注目されているのか、まずは基本を抑えておきましょう。

1-1.BCPとは何を行うことなのか

BCPとは、何らかの災害や事故などが発生したときに、受けるダメージを最小限にとどめて事業を継続させるためのプランです。

BCPの策定では、リスクごとに影響を正しく想定し、事業がストップしたり損害が出たりする規模を最小限に抑えるための行動指針を定めます。

さらに、BCPは「作って終わり」ではいけません。

BCPで定めたアクションを社内に浸透させ、検討を繰り返しアップデートすることも大切なステップとなります。

1-2.BCPで想定されるリスク

BCPで想定するべきリスクは、業種によって様々です。

いつ起きてもおかしくないと言われている南海トラフ地震をはじめとした地震や、太陽フレアによる通信障害、昨今の豪雨災害など、災害リスクは常に存在しています。

さらに地震や台風といった自然災害に加えて、テロや事故といった人為災害、サイバー攻撃などのIT関連災害などもBCPでは考えておくべきリスクの一つ。

株価暴落などによる金融危機や、取引先の倒産、SNSでの炎上、近年発生した新型コロナウイルスのような感染症などもBCPで想定されるリスクです。

もう少し具体的に例を挙げるとすれば、

・地震でオフィスや店舗が倒壊したらどうするべきか

・停電時に工場のラインがストップしてもに商品の供給を続けるには何を行うべきか

・停電などによりシステムがダウンした際にデータをどう守るべきか

など、具体的に何をするべきかは、事業内容や体制によって異なります。

1-3.BCPはなぜ必要か

こうして見てみると、ほとんどの業種・業態のビジネスでなんらかのリスクが常に潜んでいることがわかりますよね。

多くのリスク要因が存在しているからこそ、企業として災害時もサービスの提供や事業活動を止めないための対策は、災害発生による事業ダメージを最小限に食い止めるために必要不可欠です。

また、従業員の安全や命を守るための計画としても、BCPは大切な役割を果たしています。

米・ABCテレビが制作したドラマ『サバイバー: 宿命の大統領』は、政府がBCP的な対策を講じている事例をもとに着想された作品です。

同ドラマは、BCPの政府版とも言える「Designated Survivor(指定生存者)」制度によって大統領になった「指定生存者」が主人公。

「Designated Survivor」制度は、大統領などのリーダーや議会・官僚がテロや事故などで職務執行不能になった場合に備えて、大統領権限や議会権限の執行可能な人物を議会などから離れた非公開の場所に待機させることで、万が一に備えるものです。

行政や政治など止まってはいけない場面でもBCP制度のようなリスク対策は取られているのです。

1-4.BCPとよく似たBCMとの違いは?

BCPとよく似た言葉として、「BCM」と言うものがあります。

BCMは、Business Continuity Managementの略で事業継続マネジメントを指す言葉。

BCPの先にある、実際に事業を継続するための計画や見直し、社内への浸透、訓練などがBCMにあたります。

計画した内容や行動指針を、どう社員に浸透させていくべきか、どう事業継続のための動きをするべきかなどを総合的にマネジメントすることがBCMで考えるべきポイントです。

つまり事業継続のためのマネジメント施策(BCM)の一環として計画(BCP)の策定が位置付けられるというわけです。

BCPはあくまでも計画であり、策定するだけでは意味がありません。

BCPの策定を考えているなら、その後どう運用するのかというBCMも意識しながら進めることが重要です。

2.企業がBCPを策定するメリット5つ

介護業界では2024年4月1日からBCPの策定が義務化されました。

介護は利用者の生活や命を守るからこそ、BCPの策定が必須であるということは想像しやすいことかもしれません。

しかし介護業界に限らず、消費者や生活者に必要なサービスを提供するビジネスなら「利用者/消費者の生活や命を守る」という点で、BCP策定の意味が理解しやすいかもしれません。

ですが、BCPを策定するメリットはそれだけではありません。

企業にとってBCPの策定がどのようなメリットをもたらすのか、お話ししましょう。

2-1.災害発生時の事業停止リスクを回避できる

BCPを策定する最大のメリットは災害発生時に、企業がこうむる事業ダメージやリスクを最小化できる点にあります。

例えば事業運営に欠かせないデータが物理的なPCの中だけにあるというのは、BCPでは大きなリスクと判断されます。

なぜなら地震などの災害で火災被害に遭ってしまえば、データが全て消えてしまうためです。

データが消失すれば顧客情報はもちろんのこと、企業の大切な知的リソースも失われてしまうわけですから、被害は甚大です。

こうした災害に備えて、BCPを策定し、

「データをクラウドデータなどにバックアップする」

「日頃からクラウドファイルを使う」

などの対策を講じればリスクヘッジになります。

他にも「停電時に備えた予備電源の確保」や「社員が出社できない場合に自宅から仕事ができるようリモート環境を整備すること」も事業がストップするリスクを減らせることに繋げられるでしょう。

業界によっては、国の施策としてBCPが義務化されています。

その一つが、介護を必要とする方達の命や生活を支える介護業界です。

こうした背景から、2021年4月から「令和3年度介護報酬改定」に伴い、介護サービスを提供する事業者に対してBCPの策定が義務化されています。

2-2.従業員の命と安全を守れる

BCPは従業員や顧客の命・安全を守る上でも重要です。

たとえば、店舗を持つ企業であれば、災害時の避難経路や、避難誘導の方法などをあらかじめマニュアル化して訓練しておけば安全確保につながります。

また、公共交通機関がストップしたり、道路の損壊などによって出勤が難しくなった際には、あらかじめBCPで災害発生時の出勤判断が明記されていれば、社員が危険を犯して出勤し、通勤途中にケガをするといったリスクを軽減できます。

さらにBCPによる従業員の安全や命を守るための施策として、指揮系統についても決めておくとよいでしょう。

誰がどう動くのか、指揮命令系統をどうするのかがわかれば、いざというときの判断がスムーズになり、現場の混乱を最小限に抑えられます。

2-3.顧客や取引先からの信頼向上に繋げられる

BCPをしっかりと整備している企業は、顧客や取引先からの信頼情勢にも繋げられます。

たとえば、メーカー・輸送会社・販売店など様々な企業がそれぞれの役割を担うことで、ビジネスが成立するサプライチェーンのでは、取引先となるためには、企業のBCP対策がチェックされるケースもあります。

実際に、ロート製薬などの大手企業では、サプライチェーン情報を一元化する管理サービスを導入。

BCPの一環として、災害発生時に、迅速かつ正確な情報を把握できる体制を整えています。

2-4.災害発生時以外のシーンでも危機対応力が活かせる

BCPの策定や備えは、リスク軽減だけでなく事業にとってプラスに働くことも。

例えば、出勤が難しくなった事態に備えて日頃からリモート環境を整備しておけば、働きやすい環境を対外的にPRでき、採用戦略に役立つかもしれません。

また、介護離職などの予防にも繋げられます。

このように、BCPの一環としてクラウド活用などを進めれば、社内のDX化による業務効率改善という効果も期待できるのです。

2-5.金融機関からの評価も高められる

金融機関の中には「BCPにどの程度取り組んでいるかどうか」を融資審査基準の一つに設定しているところもあります。

また、金融機関が積極的に企業のBCP策定を推進しているケースも近年多く見られるようになってきました。

融資を行う金融機関にとって、不測の事態が生じても、ある程度経営の安定性があったり、リスクヘッジができる企業だと判断させれば、融資にも有利に働くということは理解しやすい部分かもしれません。

BCPを策定することで融資を受けやすくなるという点は、経営者にとって大きなメリットとなります。

3.企業担当者が考えるべきBCPの基本5ステップ

いざという時の備えとして、BCPを策定するメリットがあるとはわかっても「実際何から始めたらいいかわからない」と感じている方は多いかもしれません。

そこで本記事では、BCP担当者がBCPを策定するための基本の流れをご紹介します。

3-1.業務の洗い出しと優先順位決め

BCPを策定するときは、最初に事業を存続させるためにどのような業務があるかを洗い出すところからはじめましょう。

業務を洗い出しする際には、災害などで「止まってしまったら困る」業務は何かを考え、優先順位をつけていきます。

(例)商品を全国に出荷しているメーカーの場合

受注、製造、出荷、経理、サポート対応などの業務がある中で、供給を止めないためには物流が大切になります。

3-2.想定される災害やトラブルごとの影響を考える

BCPでは自然災害だけでなくサイバー攻撃や大規模停電、感染症の流行などといった事態にも備えた施策が求められます。

災害・トラブルごとに、どのトラブルがどの業務に影響するかを想定してみましょう。

たとえば、

・地震で停電したら工場はどうなるのか

・SNSで炎上したら、取引先や顧客にどのような影響が出るのか

・万が一停電でPCが動かなくなったら、サービスが継続できるか

など、できるだけ具体的に考えてみると良いでしょう。

3-3.災害・トラブルごとの対応プラン策定

災害やトラブルの洗い出しができたら、各ケースでどのような対応を行うべきか具体的なプランを考えましょう。

<トラブルごとの対応プラン例>

・停電が起きたら発電機を準備する

・出社できないときに備えて、テレワーク用の端末支給をしておく

トラブルごとの対応プランであれば、上記のように、発生しうるトラブルを想定し、それぞれの事態に合わせた対応プランを考えます。。

加えて、トラブル発生後の時間軸ごとの対応プランも考えておきたいところです。

<時間軸ごとの対応プラン例>

・地震発生直後は安全確保を優先する

・発災から1時間以内に、各部署の状況を〜〜部に報告する

地震発生時の初動対応では、まずは安全確保のための避難や退避が必要になるでしょう。

しかし、中長期的に見たら「復旧にかかる費用はどのくらいかかるのか」「資金はどの程度持ち堪えられるのか」など企業が存続するための復旧費用を補填するためのキャッシュフローはどうするべきかなども考えなければいけません。

BCPではトラブルや発生直後だけでなく、長い視点で起こりうる影響をシミュレーションしながら対策を講じることが考えることが重要です。

3-4.行動計画のマニュアル化

BCPは実際にリスクが発生した際に行動できなければ意味がありません。

もし物自体が発生したとき、従業員やマネジメント層がどう行動するのかを、わかりやすくマニュアル化しておきましょう。

何から始めたら良いかわからないという場合には、BCPマニュアルのフォーマットを活用してみるのもおすすめです。

中小企業庁では、中小企業向けのBCP策定サポートツールを公開しています。

ぜひ参考にしてみましょう。

・中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

3-5.社内周知や訓練と定期的な見直し

BCPで行動計画のマニュアル化ができたら、従業員や関係機関と共有し、定期的に訓練などで確認し合いましょう。

また、BCPは最初から完璧を求めず、少しずつブラッシュアップしていくというアプローチがおすすめです。

完璧なBCPを作ることに時間をかけてしまうのではなく、定期的な見直しや訓練を通じて、より対策を前者で考えてみるのが理想です。

また、定期的な見直しのタイミングを年に1回などと決めておくのも有効な方法です。

4.BCPを取り入れた企業の例

ここまでBCPとはどのような目的で、どう策定していくべきかを解説してきました。

最後に、自分たちのビジネスや会社に合ったBCPを作るためのイメージをより具体的に膨らませられるよう、BCPを取り入れた企業の事例をご紹介します。

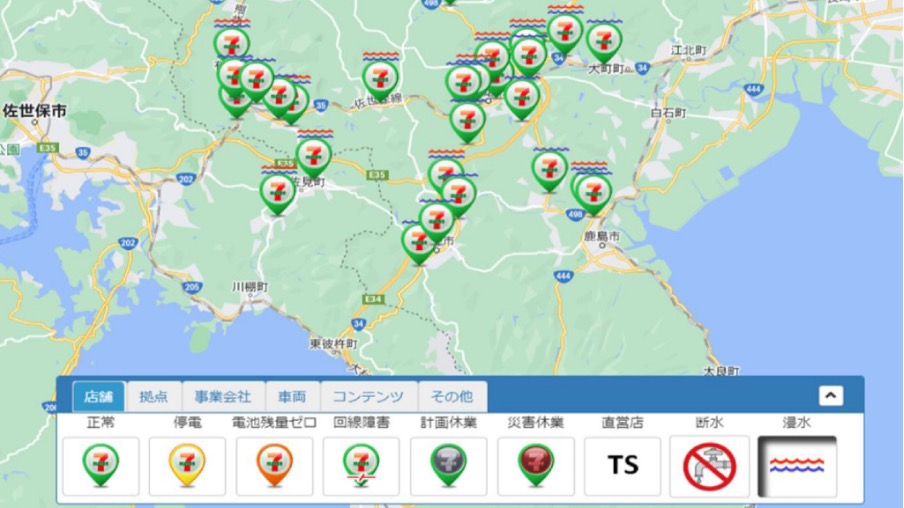

4-1.独自のシステムで情報を一元化したセブンイレブンジャパン

画像出展:セブンイレブンジャパン「サステナビリティレポート」

全国に店舗を展開しているセブンイレブンジャパンは、BCPの一環として独自の災害対策システムを導入しています。

災害発生時に物流がストップしてしまうリスクを減らすため、導入しているのは「セブンVIEW」。

全店舗の状況や配送トラックの状況をリアルタイムで把握できるよう整備されています。

システムを整備し、配送状況や在庫状況などを一元化することで、災害やトラブル発生時にも、状況把握が正確に。

結果的に、事態に合わせた判断がスピーディーにできるよう整備されています。

セブンイレブンジャパンでは、加えて災害支援物資の供給の準備もすることで、地域貢献にも繋げています。

4-2.BCP策定の翌年に台風被害で効果をあげた鈴三木材

静岡県で建設用木材の仕入れ・販売、住宅リフォーム工事を展開している株式会社鈴三木材は、2017年にBCPを策定。

2018年に発生し、大規模停電や家屋損壊などの被害を残した台風24号への対応でBCPの効果を実証しています。

同社ではBCP策定時にまず行ったのが、業務の優先順位付けです。

そして、顧客となる工務店への建材供給をストップさせることのないように、資材の洗い出しや代替品対応などの体制を整えていました。

また、社員の安全を確保するために、展示場を避難所として活用できるように食料や水などの備蓄も確保。

2018年の台風24号発生時には、BCPで「住宅の修繕に注力する」というマニュアルがあったため、部署間で優先順位を共有。

台風被害によって工務店に集中した修繕工事に伴う300件以上の対応依頼にも応えられたそうです。

4-3.BCPにいち早く取り組んでいた福祉施設「海光園」

利用者の命や健康にも大きく関わる介護施設の現場では、2024年3月までにBCPを作成することが義務化されています。

こうした流れの中で、いち早くBCPに取り組んでいたのが静岡県熱海市にある指定介護老人福祉施設の「海光園」です。

同施設では、2011年の東日本大震災をきっかけに、災害発生時に備えて1週間分の水や食料・生活用品を備蓄。

さらに地震や豪雨発生時には、入居者を安全な場所へ避難させるためのルートや避難場所をルールとして定めています。

4-4.ハリケーン被害によるデータ損失を防いだ米・eMazzanti Technologies社

BCPの導入は世界でも進んでいます。

例えば、アメリカ東海岸・ニュージャージー州に拠点を置くITコンサルタント会社eMazzanti Technologiesは、BCP策定が功を奏した好例です。

2012年秋にアメリカ東海岸を襲ったハリケーン「Sandy」により、当時680億ドルの被害が発生した際には、BCPに基づきハリケーン発生の予報段階に顧客のバックアップデータを確認するなど被害発生に備えていたそうです。

実際に、ハリケーンによってオフィスが浸水し電力が供給ストップするという事態のなかで、電力が供給されているエリアにある社員の自宅を仮のオフィスとして活用しました。

同じようにハリケーンによってシステム被害を受けた顧客データを72時間以内に復旧させています。

BCPとは何かを理解して不測の事態に備える一歩を!

気候変動や異常気象、金融情勢の不安定化など、常に不測の事態が発生する危険と隣り合わせとも言える今の時代。

企業にとって、BCPとは何かを理解して備えることは、戦略的に不可欠なアクションとなっています。

「BCPとは何かいまいち理解しにくい」「備えるのが大変そう」と思っていた方も、本記事の情報を参考に、まずはリスクの洗い出しから始めてみてはいかがでしょうか?

災害などが発生しても、備えていれば被害を最小限にとどめられ、ビジネスを継続できるでしょう。