気候テックとは、気候変動に立ち向かうための技術やビジネスモデルの総称のことです。

近年、世界的に気候テックが注目を浴びており、さまざまな企業が取り組んでいます。

では、具体的にどのようなものが気候テックと呼ばれるのでしょうか。

この記事では、気候テックとは何かについて解説するとともに、注目されている理由と近年の動向、日本国内の事例を紹介します。

気候テック事業に関心のある企業の担当者や、環境問題に関心のあるけれど「何から始めたらよいかわからない」という人もこの記事を読めば、アイデアが湧くかもしれません。

1.気候テックとは

気候テック(Climtate Tech/クライメイトテック)とは、気候変動の課題解決を目的としたITテクノロジーやビジネスモデルのことです。

主に二酸化炭素など温熱効果ガスの排出量を削減し、地球の温度上昇による極端な気候減少などを食い止めるために行われています。

気候テックに該当する例を見てみましょう。

【気候テックの例】

・代替燃料の開発

・電気自動車や高速充電ステーションの開発

・環境負荷の少ない代替肉などの食品開発

・再生可能エネルギーの導入

・環境への負荷を低減した農業

上記のように、気候テック企業の分野は多岐にわたります。

2.気候テックの目的3つ

気候テックは、気候変動に対してどうアプローチするかによって次の3つに分類されます。

1.気候変動を理解するもの

2.気候変動を緩和するもの

3.気候変動に適応するもの

次から一つずつ詳しく解説します。

2-1.気候変動を理解するもの

気候変動の仕組みや影響を理解し、起こり得る事象に対して対策を講じるための技術です。

これから発生する気候変動の影響を知ることで、今後の行動の方向性を決断できるでしょう。

例えば、次のようなものが該当します。

例)気候変動によるリスク分析システム

気候変動によるリスクを予測して対策を練るためのシステムです。

気候変動に伴う自然災害や海面上昇のリスクを、科学的なデータに基づき分析し、分析結果はさまざまな分野で活用されています。

例えば、建設業でリスク分析システムを活用すれば、気候災害のリスクを考慮した設計が可能です。

2-2.気候変動を緩和するもの

温室効果ガスの排出量を低減する、または取り除くことを目的としたテクノロジーまたはビジネスモデルです。

具体的にいうと、再生可能エネルギー導入、自動車や飛行機・工場や畜産から排出される二酸化炭素排出量の削減、大気中の二酸化炭素回収など。

二酸化炭素の増加は、地球の気温上昇や海面上昇、異常気象といった気候変動の要因といわれているため、二酸化炭素の削減は非常に重要視されています。

そのため、気候変動の緩和は気候テックの主軸といえるでしょう。

例)再生可能エネルギー

太陽光、風力、水力など、自然から得られるエネルギー源を利用して発電する技術のことです。

再生可能エネルギーは石油由来のエネルギーとは異なり二酸化炭素排出量が少ないので、持続可能な社会の実現が叶う技術といわれています。

また、石油のように資源が枯渇する心配もありません。

例)CCUS

二酸化炭素を二酸化炭素を捕捉(Carbon dioxide Capture)、利用(Use)、貯蔵(Storage)する技術で、

次のように行われています。

・化石燃料を燃やす際に発生する二酸化炭素を、フィルターや吸収剤などを用いて取り除く

・捕捉した二酸化炭素を肥料やコンクリート製造などに利用する

・利用し終わった二酸化炭素を地下に貯蔵する

2-3.気候変動に適応するもの

すでに生じている、または予測される気候変動が起こす影響に適応するためのテクノロジーやビジネスモデルも開発されています。

例えば、自然災害対策や農作物の高温障害対策などが該当します。

一般的には、すでに気候変動は深刻化していると考えられており、緩和するための対策をとったとしても、すぐにその効果は現れないかもしれません。

そのため、気候変動に適応するための対策も重要です。

例)環境センサー

温湿度・風速・人感のセンサーが内蔵された環境センサーです。

温湿度や風速が基準値を超えると表示灯と音声による警告を発し、熱中症の防止に役立ちます。

3.気候テックが注目されている理由3つ

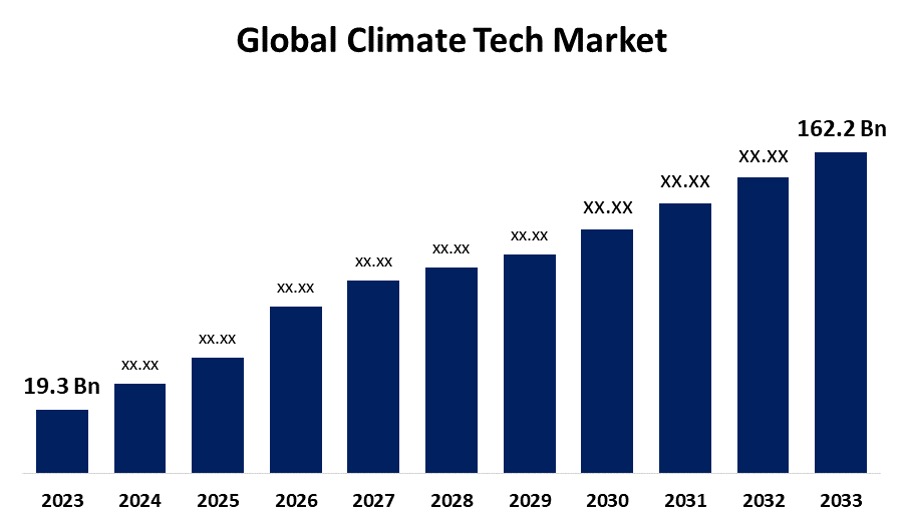

気候テック市場は年々増加しており、次のグラフが表すように2033年までに162.2億USDにまで達すると予測されています。

今後も注目度が高いテーマだといえるでしょう。

画像出典:https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/climate-tech-market

ではなぜ、気候テックが注視されているのでしょうか。

多くの企業が気候テックを手掛けるのに至った理由は、主に次の3つです。

3-1.気候変動に対する危機感の高まり

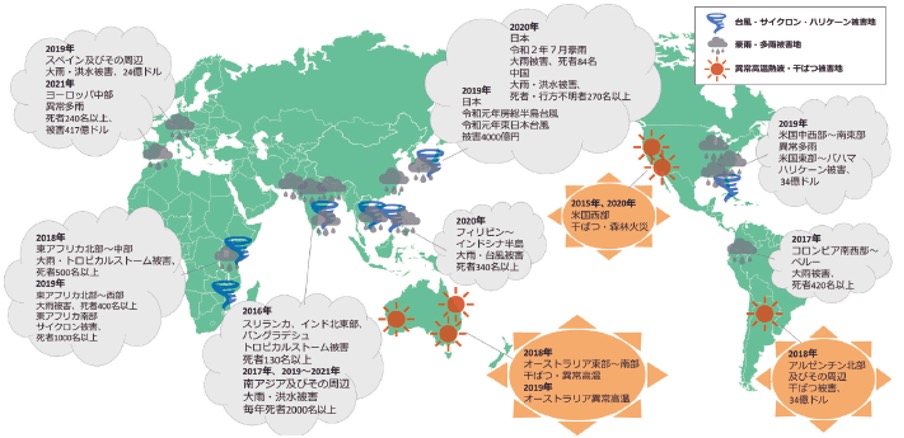

世界各地で、気候変動が原因といわれているさまざまな影響が生じており、人々が危機感を抱き「気候変動をなんとかして食い止めたい」と考える人が増えてきています。

そのため、気候変動の対策として気候テック事業を手掛ける企業が増加しています。

気候変動が原因とされている自然災害が発生しているのを、ニュースなどで見て知っている人は多いでしょう。

ある地域では大雨に見舞われる一方で、ほかの地域ではまったく雨が降らず、干ばつや森林火災などが発生しています。

画像出典:https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r03/hakusho/r04/html/nj010000.html

例)2024年インドの異常気象

2024年はインド各地が、気候変動の影響によるさまざまな災害に見舞われました。

北部で気温が49度を超えた一方で、北東部や南部では豪雨による洪水が発生。

北部ウッタラカンド州、ヒマーチャル・プラデーシュ州でも豪雨が発生し、地域の住民が被害を受けました。

3-2.Z世代とミレニアム世代による啓発活動

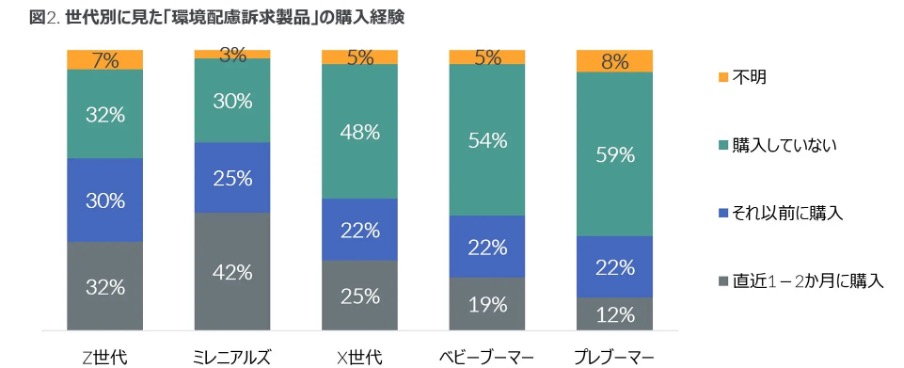

現在、そして今後も消費を担う世代であるZ世代・ミレニアム世代の環境問題に対する意識が高いことも、気候テックが広まった要因です。

次のグラフをみると、Z世代とミレニアム世代の多くが環境に配慮した製品を購入しており、環境問題への関心が高いことがわかります。

画像出典:https://note.com/cq_media/n/nc4948a5769d5

Z世代とミレニアム世代の環境問題に関する高い意識は、幼少期より環境問題に関する教育を受けているためです。

よって、気候変動を含めた環境問題に関する情報をSNS上で発信するなどの活動を行い、影響を与えているZ世代・ミレニアム世代は少なくありません。

例えば、スウェーデンの環境活動家であるグレタ・トゥーンベリが実施した環境保護運動「フライデー・フォー・フューチャー」は、国際的な運動へと発展しました。

Z世代とミレニアム世代はそれぞれ、世界人口の約3割を占め、合計すると6割にもなります。

多くの企業は、ビジネスを維持または拡大するためには、世界の大半を占める彼らの価値観に沿った営業活動をすることが重要だと判断しました。

よって、環境に配慮した製品やサービスの提供を行うようになったのです。

3-3.SDGsによる脱酸素の推進

世界各国でカーボンニュートラル政策を実施していることも、気候テック市場の成長を後押ししています。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量を抑え、森林などに吸収させることによって相殺し、排出量を実質ゼロにすることを目指す政策のこと。

2015年に国連で採択された、2030年までの国際社会の共通目標であるSDGsの項目に気候変動への対策が含まれているため、各国の政府や企業がカーボンニュートラルを目指す取り組みを行っています。

例えば、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを達成するための研究開発や導入推進に、予算を投じる計画を立てています。

こうしたバックアップがあれば、企業も気候テック事業を始めやすいでしょう。

盛り上がりを見せる気候テックですが、いくつか懸念される点があります。

気候変動は年々加速しているため緊急性が高いにも関わらず、商業化・実用化されていない気候テックが少なくありません。

例えば、二酸化炭素の大規模な回収は技術的に難しく、未だ実用化に至らない状況です。

また、気候テックの開発や導入には、高い専門性や技術が必要ですが、それらを有する人材が不足しています。

気候テック事業を始めるにしても、投資をするにしても、気候テックは新しい分野で未熟な点があることを念頭に置いておきましょう。

4.気候テックの動向

ほとんど毎年、世界各地で気候変動の影響だと考えられる自然災害のニュースが報道されています。

これ以上、気候変動を加速させないために社会全体で対策を講じることが求められています。

よって、今後も気候テック市場に注目が集まり、興味を持つ人も増えるでしょう。

そういった方向けにこの章では、気候テックの近年の動向を解説します。

4-1.気候テックのスタートアップへの投資状況

近年は、社会問題の解決に貢献しうる科学技術に興味を持つ投資家が増えてきました。。

そのため、気候テックが投資の対象となっています。

また、カーボンニュートラルを目指す金融機関の連合組織GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)は、2023年にベンチャーキャピタル(VC)部門を設立しました。

2050年までのカーボンニュートラル達成を目標に、脱炭素化技術・サービスを提供するスタートアップへ投資を行っています。

しかし、今後は投資状況に変化が見られるかもしれません。

気候テックはまだ新しい分野で、実用化する技術が未発達である、商業化するのにコストが高いといった課題が残ります。

そのため市場が不確実であり、リターンが見込めない恐れがあることから、投資額が減ったといわれているからです。

例をあげると、2025年に入ってからアメリカでは、80億ドルもの投資が撤回され、中止または縮小となった気候テックのプロジェクトがあります。

アメリカの投資家やビジネスリーダーなどで構成される超党派団体・E2によると、2025年1月から3月までに撤回された投資額は、過去30ヶ月の撤回額の約3倍に上ります。

また、2022年にアメリカで成立したインフレ削減法(IRA)が、撤回される可能性があることも影響しているといわれています。

インフレ削減法は医療費削減や気候変動対策、税制改革などをテーマとした法律で、クリーンエネルギー投資の促進など気候テックに関する項目も含まれています。

トランプ政権はインフレ削減法に批判的で、2025年5月よりインフレ削減法の見直しを開始しました。

2025年5月には、省エネルギー投資の税額控除を同年末で終了すると発表されたこともあり、今後は気候テックへの投資が鈍化するかもしれません。

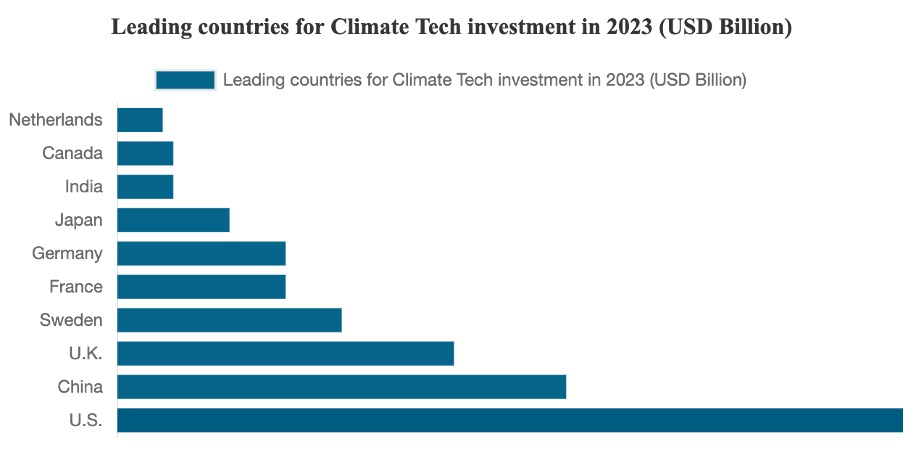

4-2.他国に遅れを取る日本

日本の気候テック市場規模は、他国ほど大きくはありません。

以下のグラフは、2023年の主要な国の気候テックの市場への投資額です。

画像出典:https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%B8%82%E5%A0%B4-109849

最も投資額が多いのが、アメリカで2023年の気候テックへの投資額は140億ドルにも登り、市場をリードしています。

アメリカに次いで投資額が多いのが、中国です。

中国は二酸化炭素量の排出量が最も多い国ですが、近年はEV車の普及や水素製造の研究など、カーボンニュートラルへの取り組みが加速しています。

気候テック市場が拡大すれば、中国の二酸化炭素排出量に変化が見られるかもしれません。

では、日本はどうなのでしょうか。

上記のグラフを見ると、ほかの先進国と比べて日本は気候テックへの投資額が少ないことがわかります。

気候テックへの投資額が他国より少ないのは、気候テックがさほど認知されていないことや、日本人の気候変動に対する興味の薄さなどが原因だといわれています。

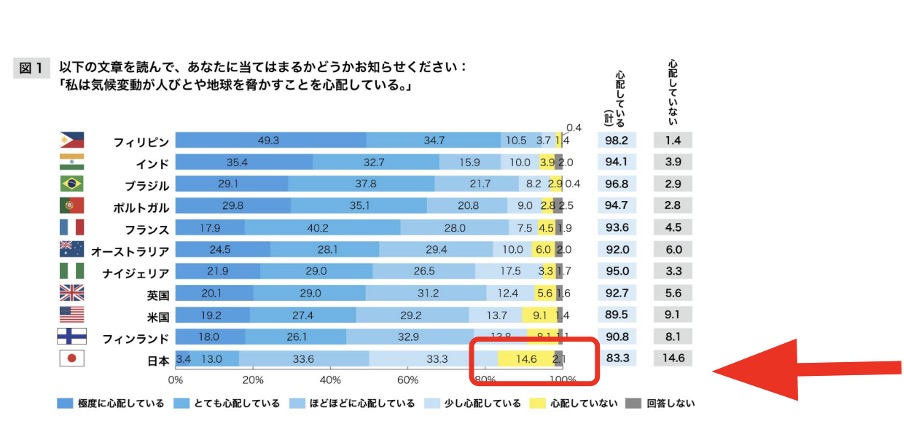

以下の図は、気候変動に対する意識調査の結果です。

「気候変動が人々や地球を脅かすことを心配している」という問いに対して、「心配していない」と回答している人が、他国よりも多く見られます。

画像引用:株式会社ソーシャルカンパニー「Xとは?国内外 脱炭素・クライメートテックなど トレンドを探る」

日本では、熱波や干ばつなど気候変動がもたらす生活への影響が、甚大な被害を受けた諸外国に比べて少ないため、多くの人が気候変動に対して危機感を持たないのかもしれません。

とはいえ、一部のベンチャーキャピタルや大企業が海外の気候テックの動向を注視していたり、経済産業省が「GXスタートアップの創出・成長に向けたガイダンス」を策定したりと、今後は気候テックが盛り上がる可能性があります。

5.気候テック事例3つ

日本は他国よりも遅れているとはいえ、興味深い気候テック事業を手掛けている企業が存在します。

最後に日本国内の気候テックの事例を3つみてみましょう。

5-1.環境負荷の少ない新素材を開発・株式会社TBM

画像引用:https://tb-m.com/business/limex-about/

株式会社TBMは、環境に配慮した資材・LIMEXの開発、製造、そして販売をしている、スタートアップです。

LIMEXとは石灰石を原料としており、紙やプラスチックに代わる資材。

紙を製造する際には大量の水が必要ですが、LIMEX製造時にはほとんど水を使用しません。

また、従来のプラスチックよりも33%少ない石油由来の樹脂で製造が可能です。

石油由来樹脂は、製造や廃棄の際に二酸化炭素が排出されるので、LIMEXは環境負荷の少ない資材といえます。

さらに、石灰石は世界中に豊富に存在しており、日本でも採掘可能。

輸入する必要がないので、サプライチェーンで発生する二酸化炭素も削減できます。

袋や容器、包装材、印刷物、そして販促物などの製造用途で10,000以上の企業や自治体に採用されています。

画像出典:https://tb-m.com/business/limex-about/

5-2.移動による二酸化炭素排出量を抑えるモビリティ・株式会社LUUP(ループ)

画像出典:https://luup.sc/

電動キックボードとシェアサイクル、それらをレンタルするためのアプリを開発・提供しているLUUPも、気候変動を緩和する気候テック事業を展開しています。

「ポート」と呼ばれる場所で、電動キックボードと自転車のレンタルと返却が可能。

キックボードで街を移動する人を見たことがある人も多いのではないでしょうか。

そのくらい近年人気の高いサービスです。

このLUUPは、移動による二酸化炭素の排出量を削減するために誕生しました。

バスや車などに頼らず街中を移動できるので、二酸化炭素の排出量の軽減が叶うのです。

LUUPによると、2023年4月に車やバイク、バス、電車など既存の交通手段をLUUPに変更することで、削減された二酸化炭素の排出量は50トン以上にもなります。

さらに、LUUPでは1台の車両ができるだけ長く使えるよう、丁寧にメンテナンスを行うことで、環境負荷の削減に尽力しています。

公式サイト:https://luup.sc/why/sustainability/

5-3.海上が新たな生存圏・株式会社N-ARK

画像出典:https://www.n-ark.jp/

気候変動に適応するための気候テック事業を行っているのが、株式会社N-ARK。

気候変動による海面上昇への対策として、海上建築開発を行う企業です。

地球の70%を占める海を生存圏と捉え、海上に都市を建設して新たな経済圏とする「Dogen City」という、気候変動に適応する持続可能な海上都市の構想を持っています。

近年、深刻な社会問題となっている海面上昇や水害、海洋環境の悪化に適用するために発案され、具現化が期待されています。

また、海上で行う野菜栽培や土壌改善、多品種の同時養殖に関する研究・開発など、海上での生存可能性を広げる企業です。

公式サイト:https://www.n-ark.jp/

まとめ:今後も目が離せない気候テック

気候テックとは、環境への負荷を低減して持続可能な社会を実現するために、なくてはならない技術・ビジネスモデルです。

まだ不確実な部分もありますが、気候テックが成長することで、さまざまな気候変動による被害を食い止められる可能性があり、市場拡大が期待されています。

今後も新たな気候テックが開発されるかもしれません。

気候変動は私たちにとって重要な課題ですから、気候テックに取り組んでみる、または興味を持ってみてはいかがでしょうか。

動向を注視することで、新たなビジネスアイデアが生まれ、大きなチャンスを得られるかもしれません。