ホルモンバランスが乱れると、心身にさまざまな不調が現れることをご存じの方は多いでしょう。

自律神経が乱れて寝付きが悪くなる、集中力低下を引き起こす、肩こりや首こりが生じるなどして、ときには仕事の生産性に影響を与えることも。

パフォーマンスを十分に発揮するために、ホルモンバランスの乱れによる不調を感じたら、できるだけ早めに整えたいものですよね。この記事では、ホルモンの種類や働き、バランスが崩れる理由を解説するとともに、乱れたホルモンバランスを整える方法を解説します。

1.ホルモンバランスが乱れたときの症状

ホルモンバランスの乱れと聞くと、生理不順やPMS(月経前症候群)など、女性特有の不調を思い浮かべる人は多いかもしれせん。

しかし、ホルモンバランスの乱れによる不調は、性別に関係なく生じます。

例えば、多くのビジネスパーソンが悩んでいる肩こりや腰痛、頭痛、抜けない疲労感などの原因はさまざまですが、ホルモンバランスの乱れが理由であることは多いです。

また、仕事に集中できない、やる気が起きないといった症状もホルモンバランスの乱れによって、引き起こされるケースがあります。

なお、ホルモンバランスが乱れると生じる主な症状は次のとおりです。

【身体的な症状】

・倦怠感

・めまい

・頭痛

・肩こり・腰痛

・手足の冷え、

・のぼせ・ほてり

・動悸・息切れ

・生理不順、月経痛、PMS、経血量の変化など

・肌荒れ・ニキビ

・薄毛・抜け毛

・むくみ

【精神的な症状】

・集中力低下

・判断力の低下

・物忘れ

・不眠

・意欲の低下

これらの症状が現れたら、ホルモンバランスが乱れているかもしれません。

ホルモンバランスは、生活習慣や加齢、ストレスなど、些細なことで乱れやすいもの。

体の不調の予防や解消に役立つよう、この記事の3章で紹介するホルモンバランスを整える方法を生活に取り入れてみてくださいね。

2.ホルモンの種類と働き

ホルモンとは、身体の機能や身体の調子を整える役割を担っています。

体内のさまざまな器官で生成・分泌されており、適切な量が必要な時期に作られることで、健康的な状態が保たれます。

ですから、ホルモンの分泌量は多くても少なくても、何らかの不調が生じます。

この章では、ホルモンの種類とその働き、分泌量が乱れた場合の症状を解説します。

これらを把握しておけば、何らかの不調が生じた際にホルモンバランスが崩れていると察せるので、不調を解消するための手を打ちやすくなるでしょう。

2-1.幸福ホルモン

幸福ホルモンとは、安心感や幸福感をもたらす神経伝達物質のことです。

後に解説するドーパミンやノルアドレナリンを制御し、精神を安定させ、ストレスを軽減させる働きをします。

幸福ホルモンには、次の4つの種類があります。

1.ドーパミン

2.セロトニン

3.オキシトシン

4.βエンドルフィン

これらのホルモンの特徴を一つずつ見てみましょう。

2-1-1.ポジティブになるドーパミン

ドーパミンは、目標達成をしたとき、楽しいと感じる経験をした際に分泌されるホルモンで、分泌量が減るとやる気が出ない、集中できないといった症状が現れます。

このような症状を感じたら、目標を定めて仕事に打ち込む、ストレス発散に自分が楽しめることをしてみるとよいでしょう。

なお、音楽を聴く、楽器を演奏するといった行為でもドーパミンが分泌されるという研究結果もあります。

近年、問題視されているのがSNS依存症です。

SNSに依存してしまうのは、ドーパミンが大きく影響しています。

SNSによっておもしろい情報が得られるかもしれないという期待や「いいね」をもらうことで承認欲求が満たされるといった刺激で、ドーパミンが分泌されます。

しかし、SNSを長時間閲覧することで、ドーパミンが過剰に分泌され、脳はさらに刺激を求めるようになってしまい、SNSに依存してしまうのです。

SNSを依存を防ぐには、スマートフォンに備わっているアプリの利用制限機能を活用することが有効です。

例えば「SNSの閲覧時間は1日30分まで」と決めたら、SNSアプリの使用可能な時間を30分に設定しましょう。

30分を超えると、SNSアプリが閲覧できなくなるので、おのずとSNSから距離を置けます。

2-1-2.朝日を浴びると生成されるセロトニン

精神を安定させたり、頭の回転を促進し直感力を上げたりするのがセロトニンで、朝日を浴びると生成されることでよく知られています。

不足してしまうと、怒りや不安を感じやすくなるほか、集中力や向上心、意欲などが低下する、不眠といった症状が現れます。

2-1-3.愛情ホルモン・オキシトシン

オキシトシンは、他者との絆、愛情と関わりがあることから「愛情ホルモン」とも呼ばれており、人とのスキンシップやペットと触れ合うことで体内で分泌されるものです。

オキシトシンの効能は、信頼感や共感が高まる、食欲を抑えるほか、鎮痛効果などがあげられます。

不足すると、不安感や孤独感、疲労感を感じやすくなります。

また、オキシトシンは後述するストレスホルモンの一種・コルチゾールの分泌を抑えてくれるので、ストレス対策にも必要なホルモンです。

2-1-4.脳内麻薬・βエンドルフィン

βエンドルフィンは、高揚感や幸福感をもたらすほか、強い鎮静作用があります。

好きなことに打ち込んでいるときやおいしいものを食べたときに分泌されています。

ストレス軽減や集中力・注意力の向上を促すといった効能もあるホルモンです。

2-2.性ホルモン

健康や体の機能維持を担っているのが、性ホルモンです。

卵巣や精巣などの性腺から分泌され、生殖機能の調整、第二次性徴の際の男女の身体的特徴の生成に深く関わっています。

性ホルモンは、大きく分類して女性ホルモンと男性ホルモンがあります。

2-2-1.女性ホルモン・エストロゲン(卵胞ホルモン)

女性ホルモンの一種で卵巣から分泌され、女性らしい体型や美肌を作り出してくれるほか、骨や血管の健康維持には欠かせません。

10代頃から分泌量が増え、20代で分泌量が最も多く、更年期には分泌が減少してしまいます。

そのため、更年期には次のような症状が見られることがあります。

・肩こり、関節痛

・動悸、めまい

・生理不順

・自律神経の乱れ

・皮膚の乾燥

・骨粗しょう症

また、以下のような症状はエストロゲンの過剰分泌によるものです。

・過多月経

・不正出血

・PMSの悪化

・体重増加

・むくみ

長期的にエストロゲンの過剰分泌が続くと、婦人科疾患のリスクが高まりますので、不安な場合は婦人科を受診しましょう。

2-2-2.女性ホルモン・プロゲステロン(黄体ホルモン)

プロゲステロンは排卵後に分泌される女性ホルモンで、妊娠や性周期の調整に不可欠です。

女性の妊娠や月経周期に関係しており、基礎体温を上昇させ、受精卵の着床を助けてくれます。

また、エストロゲンが過剰に分泌されるのを抑制する役割も担っています。

プロゲステロンが不足すると、生理不順月経異常、不妊といった症状が現れる場合があり、逆に分泌量が増えすぎるとイライラや気分の落ち込み、ほてりなどが生じることがあります。

2-2-3.男性ホルモン・テストステロン

男性ホルモンは複数の種類があり、代表格なのがテストステロンです。

体毛や筋肉量の増加を促す、骨を丈夫にする、造血作用を促すなどの効能があり、精神面では仕事への意欲や競争心、新しいことに挑戦しようとする行動力を高めてくれます。

20代後半から30代に分泌量が最も増えますが、それ以降は徐々に減少し、40歳以降になると、意欲や性機能の低下や筋肉量の低下、肥満といった症状が現れることがあります。

逆に分泌量が過剰になると、不眠や頭痛の原因となるほか、感情の浮き沈みが激しくなり、ときには攻撃的な行動をとってしまうことも。

男性は男性ホルモンのみ、女性は女性ホルモンのみが分泌されているのではありません。

男性でも女性ホルモンが、女性でも男性ホルモンが少量ではありますが、分泌されています。

なぜなら、体内で合成されたテストステロンが、女性ホルモンのエストロゲンに変換されるためです。

テストステロンは、やる気や集中力を高める作用があるため、テストステロン値が高い女性は、活動的で優れたリーダーシップを発揮する傾向にあるといわれています。

なお、男性であればテストステロンは精巣で生成されますが、女性なら卵巣や副腎で作られます。

2-3.ストレスホルモン

ストレスホルモンは、ストレス刺激を受けることによって、体内で放出されるものです。

「ストレス」と名がついているため、不要なものであると思われるかもしれませんが、ストレスへの適応のために不可欠です。

ただし、ストレスホルモンのバランスが崩れると心身に悪影響を与えます。

2-3-1.脳を覚醒するコルチゾール

血糖値や血圧、免疫機能の調整といった生命維持に不可欠な働きをするのが、コルチゾールです。

ストレスから身体を守るために、ストレスを感じると交感神経を優位にさせ、脈拍や血圧を上昇させて脳を覚醒させて、緊急事態に身体が対応できるよう緊張状態にします。

コルチゾールは朝に分泌され、夜になると減少します。

しかしストレスを感じていると夜になってもコルチゾールレベルが高いままで、脳が覚醒し眠れない、リラックスできないといった症状に陥ります。

記憶力や集中力、判断力の低下を感じているなら、ホルモンバランスの乱れによって脳が疲労しているかもしれません。

脳疲労とは、コルチゾールが過剰に分泌されることによって、脳機能が低下している状態のことを指します。

コルチゾールが分泌されすぎると、脳にある記憶を司る海馬という部位が萎縮し、記憶機能を引き起こします。

また、海馬では神経を新たに生み出す「神経新生」を行っており、萎縮すると神経新生が阻害され、記憶力が低下したり感情のコントロールが難しくなったりしてしまうのです。

さらに、コルチゾールはセロトニンなどの分泌を抑制するので、不安を感じる、うつ状態に陥るといった精神面にも悪影響を及ぼします。

2-3-2.アドレナリン・ノルアドレナリン

アドレナリンとノルアドレナリンも、コルチゾール同様にストレスを受けた際に交感神経を優位にさせて、身体を危機に対応できるよう調整してくれるホルモンです。

アドレナリンは、どのような状況下でも身体が反応できるよう、筋肉への血流を増加させるなどして身体を動かしやすくします。

一方、ノルアドレナリンは精神的な領域に作用し、集中力や意欲を高めます。

アドレナリンもノルアドレナリンも分泌されすぎると、高血圧、動悸、頭痛、不安感、パニック発作といった症状が発生し、不足すると集中力や注意力の低下、無気力感を覚えることがあります。

3.乱れたホルモンバランスを整える方法

心身の健康的な状態を保つには、ホルモンバランスを乱さないことが重要ですが、乱さないよう生活するのは難しいでしょう。

ですから、ホルモンバランスを整える習慣を身につけることが良策です。

ホルモンバランスを整える方法を見る前に、ホルモンバランスが崩れる理由を見てみましょう。

ホルモンは、主に以下が要因となって不足または過剰となります。

【ホルモンバランスが崩れる理由】

・ストレス

・自律神経の乱れ

・不規則な生活習慣

・加齢

加齢によるホルモンバランスの乱れを整えるのは難しいですが、次のような行動でストレスを軽減したり、規則的な生活を送ったりしてホルモンバランスが乱れるのを防ぐことは可能です。

【ホルモンバランスを整える方法】

1.運動

2.呼吸法

3.瞑想

4.ツボ押し

5.朝日を浴びる

6.食生活を見直す

7.医療機関に相談する

具体的にどのようなことを行えばよいのか、次から詳しく解説します。

3-1.運動

運動をすることによって血行が促進され、自律神経が整います。

また、運動を行うと脳内で幸せホルモンが分泌されますから、精神の安定にも効果的。

さらに、運動によって体が適度に疲労すると、副交感神経が優位になるので、リラックス効果が得られます。

ストレスホルモンの過剰分泌によって、交感神経が優位になっているときにも、運動を行うと良いでしょう。

3-1-1.ヨガ

ヨガを行うとセロトニンレベルが上がり、ノルアドレナリンが減少することがわかっています。

さまざまな種類のヨガがありますが、どのヨガであってもポーズを行う際には必ず呼吸を止めず、身体の感覚に集中することがポイントです。

【おすすめのヨガ動画】

一つひとつのポーズに時間をかけて行う「陰ヨガ」は、深いリラックス効果があるので、忙しいビジネスパーソンにぴったりです。

次の動画は、初心者でも行いやすいポーズばかりで、動きをていねいに解説してくれます。

※動画の右下に表示される歯車(設定)をクリックし、「音声トラック」で日本語を選択すれば、日本語で動画を視聴できます

画像引用:https://youtu.be/Lbq2yEoI0pc?si=D-sZH7ZQtb6H9XOh

#ヨガを行うときのポイント3つ

1.呼吸を止めない

ヨガを行うときは、呼吸を止めないことが重要です。

なかには、呼吸がしにくいポーズがありますが、その場合は息を吐いてみましょう。

息を吐けば、自然と空気が身体に入ってきます。

なお、吐くときに副交感神経が優位になり、筋肉がゆるみますから、ポーズを行っている際は長めに息を吐くと身体が伸びやすくなります。

2.身体を観察する

ポーズを行っているときは、次を意識しましょう。

・身体のどこが伸びているか

・どこに痛みを感じるか

・吸った空気はどこに入っていくか

これらを意識することで、不安や恐れ、イライラといった感情を持っていても一時的に忘れられ、ストレス解消に効果的ですし、集中力もアップします。

3.身体が硬いことを気にしない

「身体が硬いからヨガはできない」と諦めてしまう人は少なくありません。

しかしヨガは、ポーズを美しく完成させれば良いのではなく、2で解説したように自分の身体を観察し、集中することが重要です。

ヨガの動画や画像などと同じようにポーズができなくても、気にする必要はありません。

3-1-2.筋トレ(無酸素運動)

筋トレを行うと、幸福ホルモンのほか、気分を高揚させたり達成感を得られたりするテストステロンが分泌されますから、ストレス解消にぴったり。

また、筋トレによってコルチゾールレベルも下がると言われていますが、長時間のトレーニングや頻繁な筋トレはかえってコルチゾールが増加してしまいます。

ですから、コルチゾールが過剰に増えないよう注意が必要です。

ストレス解消のために筋トレを行うなら、1回1時間以内、週2〜3回程度にとどめておくのが良いでしょう。

【おすすめの筋トレ動画】

トレーニングマシンや道具などを使わず、自分の身体の重さを負荷にする自重筋トレなら、自宅で行えます。

各種目の時間をカウントしてくれるので、適度に筋トレを行えるでしょう。

画像引用:https://www.youtube.com/watch?v=nUVR-Wk9M3c

3-1-3.有酸素運動

有酸素運動も幸福ホルモンの分泌に効果的です。

特に、呼吸や心拍を一定に保つウォーキングやジョギングといったリズム運動は、セロトニンの分泌を促すと言われています。

また、筋トレ同様に有酸素運動もコルチゾールレベルを下げてくれますが、過度な有酸素運動もやはりコルチゾールが過剰分泌されてしまいます。

有酸素運動は毎日行っても問題ありませんが、1日20〜30分程度、長くても1時間以内に留めるのが安心です。

3-2.呼吸法

ストレスを解消してホルモンがバランスを整えるのに、最も取り入れやすいのが呼吸法です。

短い時間行うだけでも、気分がスッキリする、イライラがおさまるなどの効果が得られますので、ちょっとストレスを感じたら、試してみましょう。

なお、息を吸うと交感神経が、吐くと副交感神経が優位になるので、ストレスを感じているときには深呼吸をして息を長く吐くだけでも緊張が和らぎ、ストレスを軽減できます。

【ストレス解消に効果的な478呼吸法法】

息を4秒かけて吸い、7秒息を止め、8秒かけて息を吐く呼吸法です。

数回行うだけで筋肉が緩み、身体がリラックス状態になりますから、寝る前に行うと寝付きが良くなります。

重要な会議の前で緊張しているときにもおすすめ。

1.楽な姿勢で座る、または仰向けになる

2.鼻から息を吐く

3.4秒かけて鼻から息を吸う

4.7秒息を止める

5.8秒かけて口から息を吐く

1〜5を4回ほど繰り返しましょう。

3-3.瞑想

瞑想は、コルチゾールの分泌を抑制してセロトニンの分泌を促進するため、集中力の向上や感情の安定のほか、ストレス解消といった効果が期待できます。

また、目を瞑ることで目から入る情報が遮断され脳が休まりやすくます。

かつては瞑想を日常的に行うという人はあまりいませんでしたが、Googleなど大手企業が研修に導入したり、セレブが始めたことで注目を集めました。

瞑想をすると創造性や集中力が高まる、と評価が高まったことをきっかけに、生活に取り入れる人が増えてきました。

【簡単な瞑想のやり方】

1.楽な姿勢で座る

2.背筋を伸ばす

3.目を閉じ、呼吸を観察する

「呼吸を観察する」とは、自分が今、息を吸っているのか、吐いているのかを認識することです。

呼吸によって上下する胸を観察しても良いでしょう。

また、瞑想を行っていると、「雑念」というさまざまな考えが頭に浮かびますが、雑念が入ったら呼吸に意識を戻すことを続けてください。

なお、1〜3分程度など短時間でも良いので毎日行うことがポイントです。

3-4.ツボ押し

ツボ押しも、仕事の合間など気軽に取り入れられます。

副腎機能をサポートするツボや自律神経を整えるツボを刺激することで、関節的にホルモンバランスを整えられるでしょう。

ツボを押すときは、息を吐きながら「痛気持ち良い」と感じる強さで3〜5秒ほど刺激するのがポイントです。

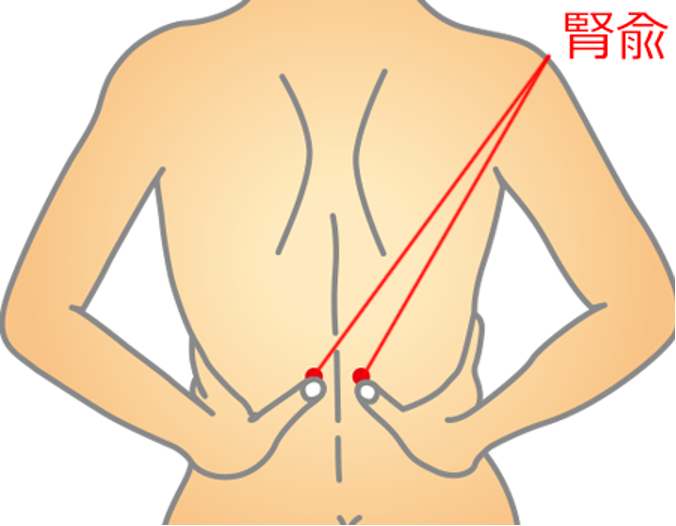

例)腎兪

副腎機能を助けてくれる腎兪(じんゆ)は、ウエストで最もくびれているライン上の背骨から指2本目外側にあり、親指で押してみて気持ち良い、または痛みが生じるくぼみです。

冷えやむくみといった腎臓に関連する不調の軽減や、疲労回復にも効果的と言われています。

画像引用:https://www.kyushin.co.jp/advice/advice_e14.html

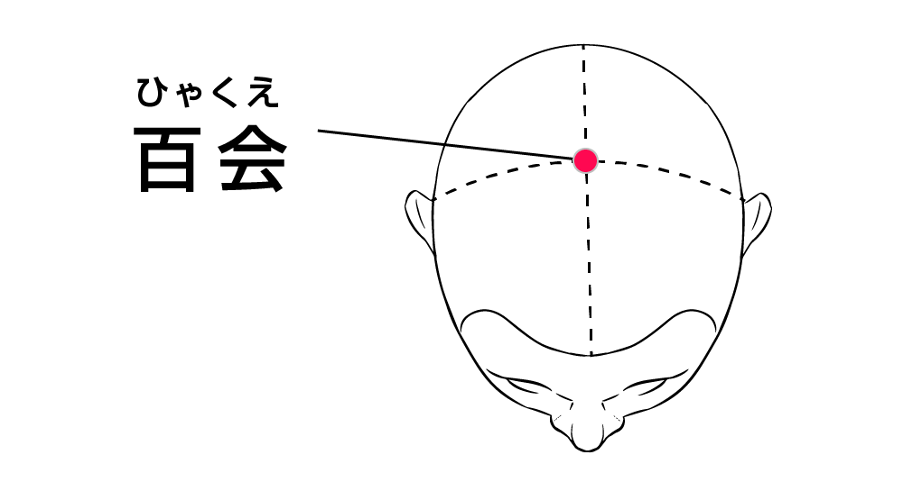

例)百会

百会は、副交感神経を活性化して心身をリラックスさせるのに効果的なツボです。

両耳と顔の中心の延長、頭頂部にあります。

さわってみると、少し凹んだ感触があるので、探しやすいでしょう。

3-5.規則正しい生活を送る

毎日異なる時間に起きる、不規則な生活を送っていると、睡眠や覚醒、ホルモンの分泌などを調整する体内時計が狂い、ホルモンバランスも乱れてしまいます。

ですから、ホルモンバランスを整えるために、できるだけ同じ時間に就寝し起床しましょう。

なお、起床してすぐ朝日を浴びると、セロトニンの分泌が促進されます。

3-6.食生活を見直す

食事によってもホルモンバランスが乱れる場合があります。

例えば、以下のような高脂肪・高脂質食品や加工食品には注意が必要です。

ホルモンバランスの乱れの要因であるとされている、飽和脂肪酸や塩分、糖分、食品添加物などが多く含まれていますから、避けるのが賢明です。

・揚げ物

・スナック菓子

・菓子パン

・ハム、ソーセージ

・インスタント食品

ホルモンバランスを整えるのにうってつけの、次のような食品を摂りましょう。

・女性ホルモンのバランスをサポートするオメガ3脂肪酸:青魚、くるみ、亜麻仁油など

・ホルモンの原料となるタンパク質:肉、魚、卵、大豆製品など

・ホルモンの合成を助けるビタミンB6:マグロ、バナナ、さつまいも、玄米、鶏むね肉など

3-7.医療機関に相談する

これまでに紹介した方法を万全に行っても、今ひとつ不調を感じる場合は、病気が隠れていることもあります。

その場合は、医療機関に相談し、ホルモン検査を受けるのも手です。

女性なら婦人科、男性なら泌尿器科で検査を行えます。

不調を放置した結果、病気が進行して治療の手立てがないという事例は少なくありません。

気になる症状が改善されない場合は、医療機関を受診しましょう。

まとめ:ホルモンバランスの乱れを整えて生産性をアップ!

ホルモンバランスの乱れによる心身の不調は、バランスを整えてできる限り早く解消したいものです。

仕事上のストレスや多忙による不規則な生活、不健康な食生活は、ホルモンバランスの乱れを引き起こします。

それが身体の不調や脳疲労の原因となり、疲労感が抜けない、仕事に集中できない、仕事に対する意欲がわかないといったパフォーマンスの低下につながってしまいます。

その連鎖が新たなストレスを生み、ホルモンバランスがさらに崩れるといった悪循環に陥ることがあるかもしれません。

ホルモンバランスを整えていれば、心身ともに健康な状態を維持して仕事に打ち込め、生産性も上がりやすくなります。

心身ともに万全で過ごすためにも、この記事で紹介した方法を試してみてくださいね。

どれも気軽に行えるものばかりなので、習慣づけるのも難しくありません。