人材難や雇用の流動化が加速している今、働き手と採用する企業側の求める条件やスキルなどが一致しない採用のミスマッチ。

企業と求職者の双方にとって大きな課題となっています。

採用にはコストも時間もかかるからこそ、新卒採用だけでなく、中途採用においてもミスマッチを避けるための対策に頭を悩ませている人事担当者や経営者は多いことでしょう。

そこで、本記事で、採用時のミスマッチが生じる原因を一緒に考えながら、その解決策や対策についてお話ししていきます。

1. 採用のミスマッチとはどんな現象か?

今、採用のミスマッチはさまざまな問題を作る大きな原因になっています。

採用ミスマッチによってどのようなことが起こり、企業側や働き手にとって影響を及ぼすのかを知ることは、その課題を紐解く大きなヒントとなります。

企業の採用活動におけるミスマッチとは、一体どのような現象なのか、まずは雇用者と求職者、それぞれの視点から見てみましょう。

1-1. それぞれの立場から見た採用ミスマッチの実情

採用におけるミスマッチとは、働き手と雇用主である企業側の間で、何らかの認識の違いが生じてしまう現象です。

実際に、厚生労働省が2020年に公開した調査データによれば、新入社員の約3割が3年以内に辞めるほどと報告されています。

2025年4月からは、雇用保険法が改正され、自己都合退職でも失業保険を受けるまでの期間が短縮されるなど、これからも雇用流動化の動きはますます加速すると考えられています。

雇用主と働き手の視点から、採用のミスマッチでよくある例を挙げてみましょう。

<雇用する側から見た採用ミスマッチの例>

・期待していたスキルやパフォーマンスとかけ離れた仕事ぶりだった

・会社の風土や雰囲気に馴染めない

・即戦力として採用したが、実際には現場で即戦力になるまでに時間がかかりそう

<働き手から見た採用ミスマッチの例>

・仕事内容が思っていたものと違う

・就業時間や賃金などの待遇が入社前に説明されていたものやイメージと違う

・入社後に思い描いていたキャリアパスが作れなそうだと気づく

・人間関係が思っていた以上に築きにくい、もしくは馴染めない

こうしたミスマッチは、採用後実際に働き始めてから「こんなはずではなかった」という形で噴出することが多いため、採用を決定する前にできるだけミスマッチを減らすことが大切です。

2-2.採用のミスマッチが引き起こす問題

採用のミスマッチは企業側はもちろんのこと働き手にとっても、よくない影響を及ぼします。

<企業側にとっての問題>

・企業の生産性低下

企業側にとっては適性やスキルが自社に合っていない人材を採用・配置することによって、チーム全体の生産性が低下してしまいます。

・採用や教育コストの増大

離職率が高まれば、採用にかけたコストや教育コストも無駄に感じてしまうでしょう。

・企業イメージの低下

長期的な視点で見れば、ミスマッチによる離職が続けば、求人媒体では「いつも募集が出ている、何か企業側に問題があるのでは?」と思われてしまい、企業イメージの低下にも繋がりかねません。

<働き手側にとっての問題>

働き手側にとって、採用のミスマッチが与える影響や問題は、キャリア形成が停滞したり、早期退職によって経済状況が不安定になったりするなど、生活に直結する問題となります。

・キャリアの停滞とモチベーション低下

ミスマッチにより自分に合っていない仕事や環境で仕事を始める子tになってしまえば、スキルやせっかくの経験・知識を発揮できず、モチベーション低下やキャリアの停滞につながるでしょう。

メンタル面においても、ストレスや自信の喪失などが心配なところです。

・収入の不安定さから来る生活不安

採用ミスマッチで転職を繰り返すことになってしまえば、収入の見通しを立てづらく生活不安にもつながります。

また、転職を繰り返すことがキャリア形成の足枷となり、思ったような条件での就職につながりにくくなる可能性もあります。

このように、採用におけるミスマッチは雇用主と働き手の双方に悪影響を及ぼしてしまうのです。

2. 採用におけるミスマッチの原因とは?

採用ミスマッチにはさまざまな原因があります。

採用ミスマッチがなぜ起きるのか、その原因をあぶり出すことで、現在の雇用環境の改善や採用スタイルを見直すことができるでしょう。

ここからは、採用におけるミスマッチが生じてしまう原因を、企業側・求職者(雇用者)それぞれでどこにあるのか、紐解いてみましょう。

2-1. 原因1|求職者側と企業側の情報ギャップ

採用ミスマッチの大きな原因の一つが、企業側が提示する情報と実態とのギャップです。

人材を採用するために、企業側はついつい採用情報をいかに魅力的に見せるかを重視して考えてしまいがちです。

実態がそれに伴っていれば良いのですが、会社の雰囲気や勤務実態、仕事内容が正しく伝わらなくなってしまえば、ミスマッチにつながってしまいます。

また、採用時の情報ギャップが生じる原因は企業側の問題だけではありません。

応募する求職者側が、採用されることを重視するあまり自己アピールを優先し、企業に伝えたスキルや価値観と、実際のスキルや価値観との間にズレが生じてしまうことも少なくありません。

いずれはそのギャップが働き始めてからミスマッチとなってしまいますから、採用担当者はいかに応募者の正しい情報を得るのかが大切になるのです。

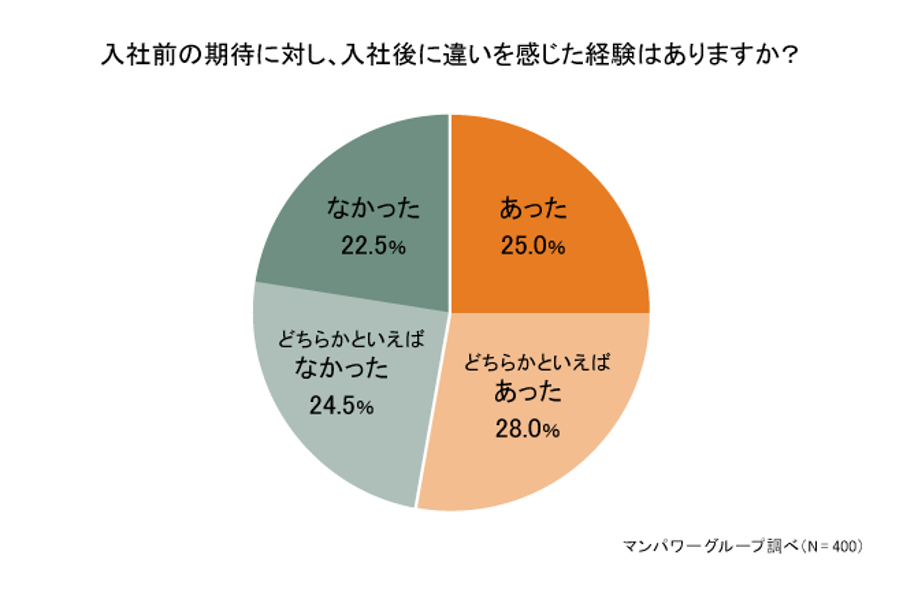

採用代行や採用コンサルティングを行うマンパワーグループが2020年に実施した調査では、正社員として働く20代~50代の男女400名のうち、半数以上の人が入社前と入社後に何らかのギャップを感じていることが明らかになっています。

画像出典:マンパワーグループ 調査データ

「ギャップはよくあるから仕方がない」と捉えるのではなく、このギャップをいかに減らしていくかを重視した採用戦略や就職活動が大切です。

2-2. 原因2|求職者と企業の期待値の違い

求職者と企業の期待値に違いが生じてしまうことも、採用のミスマッチにつながる原因です。

中途採用において、企業は往々にして即戦力を求める傾向にあります。

一方で、求職者は転職先での待遇ややりがい・成長環境などさまざまな部分に期待を抱いて転職することの方が多いもの。

こうしたズレは、小さなことのように思えて、いざ採用して仕事を一緒にすることになると、仕事の成果や人間関係、そして働き手のモチベーションに大きな影響を及ぼします。

だからこそ、採用ミスマッチをなくすには、求職者は求職活動中に企業から何を期待されているのか、企業側は応募者に何を期待しているのかをきちんと伝え合い、擦り合わせていく作業が大切になります。

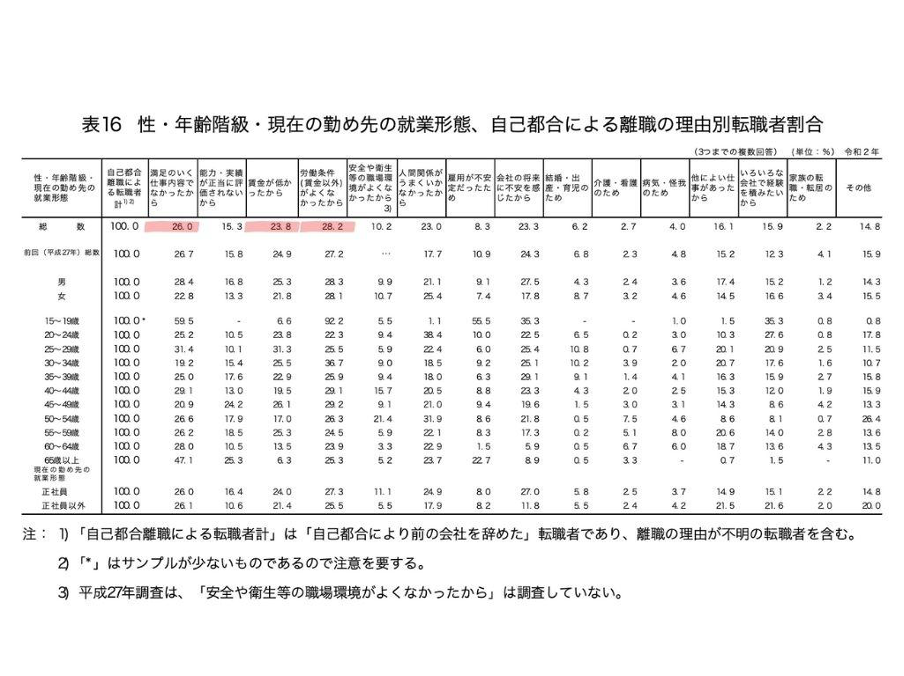

現に、厚生労働省が実施した「令和2年転職者実態調査」によれば、離職の3大原因は「賃金以外の労働条件」「仕事内容」「賃金」となっていました。

画像出典:厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」(筆者一部加工)

こうしたミスマッチが起きやすい項目や期待値の擦り合わせをするだけでも、採用ミスマッチを未然に防ぐことに繋げられるかもしれません。

2-3. 原因3|選考プロセスの不十分さ

採用を行う際の選考プロセスが簡易だったり、しっかりと考えずに採用をしてしまうことなども、採用ミスマッチにつながりやすくなります。

こうした選考プロセスの不十分さという原因は、主に企業側に問題があるケースです。

中途採用において、選考プロセスが1回だけの面接と書類審査だけという企業もあるかもしれません。

急いで採用する際や、なかなか人手が集まらない場合には、ついつい選考プロセスを簡略化してしまいがちです。

ですが、あまりにもこのプロセスを軽視してしまえば、面接や評価プロセスが短期的な判断に偏り、求職者の本質を見抜けないこともあり得ます。

「人材採用にそこまで時間を割けない」という問題を抱えているケースも多いかもしれませんが、選考段階で双方の意思や期待などをしっかりと擦り合わせておかないと、ミスマッチにつながりやすいもの。

後々の手間や労力を減らすためにも、企業側は特に選考プロセスをしっかりと整備しておく必要があります。

2-4. 原因4|求職者の情報の不十分な検証

採用候補者の経歴やスキルの正確性を十分に確認できないことが採用のミスマッチにつながることはよくあります。

特に意識しておきたいのが求職者の情報をしっかりと検証することです。

面接や適性検査だけでは見抜けないスキルや実際の働きぶり、職場での行動特性が後から問題となるケースも少なくありません。

経験やこれまでの経歴・資格だけでは見抜けない現場でのパフォーマンスを知るためには、過去の職場からの評価や適性検査などでわかる本人の特性なども考慮したいところです。

3. 企業ができる採用ミスマッチを防ぐ採用活動のポイント4つ

ここからは、採用ミスマッチを防ぐために企業側ができる採用活動におけるコツやポイントをご紹介していきましょう。

「なかなか思うようにいい人材が採用できない」「せっかく採用しても定着率が悪い」と悩む採用担当者の方は、改めてここから紹介するポイントを踏まえて、自社の採用活動を見つめ直してみましょう。

3-1. 透明性のある情報開示を心がける

採用ミスマッチを防ぐためには、採用活動において、透明性のある情報提供が大切です。

求人を出す際に、企業側が出す情報には賃金や職務内容などの形式的な情報に加えて、企業文化や風土、描けるキャリアパスなどの情報をできるだけしっかりと伝えましょう。

画像:筆者作成

とくに仕事内容や社内文化、キャリアパスについては、働き始めた後のイメージを求職者に掴んでもらうためにも大切な情報です。

実際に働く人の様子や顔がわかる写真や動画コンテンツを用意したり、採用プロセスに職場見学などを盛り込むのも良いでしょう。

最近では職場の雰囲気を伝えるために、SNSを活用した採用も増えています。

たとえば、ビジネスSNSとして、採用活動に活用する企業も多い「Wantedly」は、企業側の想いや社員の様子などを豊富なコンテンツで発信できるプラットフォームとして多くの企業が活用しています。

また、noteを企業の採用情報発信の場として、活用している企業も増えています。

クラウドファンディングサービスを提供するREADYFOR株式会社は、noteの企業アカウントで社員インタビューやコラム、座談会レポートなどをマガジン形式で発信しています。

社内で働くメンバーの顔写真入りで思いを伝える記事は、仕事内容だけでなくキャリアパスや価値観の理解を深めるのにも役立っています。

3-2. 候補者との接触機会を増やす

採用前に相互理解のためにできるだけ採用候補者と企業側がコミュニケーションを多く取ることも大切です。

例えば、インターンシップや職場体験の導入で、実際の業務を体験してもらい、仕事内容や職場環境の理解を促進するのも良いでしょう。

最近では、キャリア採用において多くの企業がカジュアル面談を取り入れています。

カジュアル面談とは、選考に進む前に応募者が企業担当者に仕事の内容や雰囲気などを気軽に聞ける機会です。

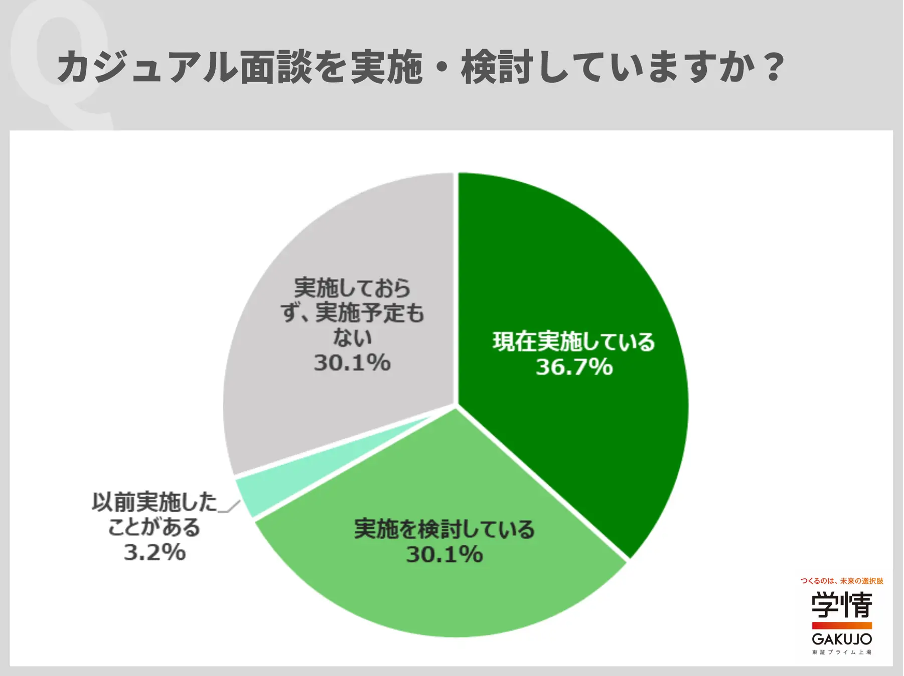

株式会社学情が2024年に行ったインターネット調査では、キャリア採用を行う企業の3社に1社がカジュアル面談を採用しています。

画像出典:プレスリリース「3社に1社は「カジュアル面談」を実施。期待する効果は「ミスマッチの防止」、「志望意欲の醸成」」

このようなカジュアル面談は、応募前や選考前にリラックスした雰囲気のなかで話を聞けるため、仕事内容に関することや企業の雰囲気など、面接では聞けないことを聞ける機会となります。

今までの採用ステップに加えてみてはいかがでしょうか。

3-3. 選考プロセスの改善

今までの選考方法では採用ミスマッチがなかなか減らないと感じているなら、改めて選考プロセスを改善してみましょう。

たとえば、先ほどのカジュアル面談の導入に加えて、複数回の面接を実施すれば、多角的に求職者の評価ができます。

また、面接担当者には研修を行い、候補者の価値観や行動特性を深掘りする質問を行うスキルを磨くのも有効です。

選考プロセスにケーススタディや課題解決型選考を導入することで、実際の業務適性をチェックする手法も良いでしょう。

3-4. リファレンスチェックやリファラル採用の活用

採用候補者のスキルや経験などに対する期待値と、実際のパフォーマンスとのギャップが心配なら、リファレンスチェックやリファラル採用の導入も検討してみてはいかがでしょうか。

<リファラル採用>

リファラル採用とは、スカウトや社員や関係者からの紹介で行われる採用手法です。

一般的な求人情報への応募から始まる選考と比べて、採用候補者のバックボーンがわかりやすいのが大きなメリットとなります。

リファラル採用なら、欲しい人材像を絞ることができますし、社員や関係者からの紹介であれば企業について中の情報や様子を情報のギャップなく伝えやすくなります。

<リファレンスチェック>

リファレンスチェックとは、候補者が過去に在籍した企業や上司・同僚に直接ヒアリングを行い、働き方や実績、職場での人間関係の構築能力などを確認する採用プロセスです。

なかには、リファレンスチェックがミスマッチ防止に有効だと取り入れる企業もあります。

リファレンスチェックの魅力は、候補者の実際の業務スキルや成果を確認できることや、

チームに馴染む性格特性や課題を事前に把握できるところにあります。

面接では得られない「第三者の客観的な意見」に基づく採用判断として検討してみても良いでしょう。

候補者に事前許可を得て、信頼できるツール(例:リファレンスチェックプラットフォーム)や、過去の勤務先への直接連絡を実施することでリファレンスチェックできます。

リファレンスチェックで確認する内容としては、「業務パフォーマンス」「目立った強みや弱み」「チーム内での行動特性やリーダーシップの有無」「離職理由の背景(可能な範囲で)」などがあります。

ただし、候補者の同意を得ずに実施すると違法行為となりますので、リファレンスチェックを導入する際には、企業の顧問弁護士などにリーガルチェックを行った上で実施するようにしましょう。

リファレンスチェックを実施した企業を対象にした調査では、リファレンスチェックの結果が面接時に下した評価とは異なり、採否判断が変わったというケースがなんと7割もあったそうです。

リファレンスチェックは、企業の採用担当者にとってミスマッチ解消の有効な手段となりうるかもしれません

※参考:「71.0%の会社でリファレンスチェックの結果が面接時評価とは異なった採否判断につながっている ASHIATO(アシアト)調べ「リファレンスチェックに関する実態調査(定点調査)」」

4. 入社後に採用のミスマッチで早期離職を防ぐための対策3つ

採用のミスマッチを防止する対策は、選考課程だけでなく入社後にもいろいろあります。

せっかく入社してくれた新しい仲間が、長く働ける環境を整えるために何ができるのか、最後に一緒に考えてみましょう。

4-1. 充実した入社後研修

採用が決まったら、いきなり入社して働いてもらうのではなく、企業理解や理念を伝えるためのステップを用意しておきましょう。

具体的な採用担当者がするべきこととしては、入社直後の研修で、何を伝えるべきか教育プログラムを整備していくアクションなどが挙げられます。

たとえば、業務内容だけでなく、企業理念やチーム文化を学ぶ研修を取り入れることで、企業文化の深い理解に繋げられるでしょう。

世界的なコーヒーショップブランド、スターバックスジャパンでは入社後に「バリスタ&トレーナー育成プログラム」でバリスタとしての基本的なスキルや知識を習得。

その後も、リテールマネジメントやリーダーシップ養成プログラムなど、さまざまな研修の機会がキャリアに応じて用意されています。

4-2. コミュニケーションの強化

入社後の研修に加えて、期末や毎月など定期的なタイミングで、所属部署の責任者やリーダーと1on1ミーティングをしてみましょう。

1on1ミーティングでは、入社したばかりの社員が抱える悩みや意見を吸い上げることで、ミスマッチにつながるすれ違いや誤解を解消につなげられます。

また、メンター制度の導入も、中途採用・新卒採用どちらにおいてもコミュニケーションを積極的に取りやすくする空気感作りに効果があります。

4-3. キャリアプランの明確化

入社後の成長計画を共有し、具体的なステップを明示することも忘れてはいけません。

社員の希望や強みを考慮し、個別に対応できるキャリア支援の体制も、今働いている社員の離職防止策として考えておきたいところです。

採用を行うということは、一緒に働く社員の人生を支えるという企業の責任があります。

キャリアプランを明確に示すことで、働くモチベーションを高めたり、企業へのロイヤリティを醸成したりできるでしょう。

株式会社エヌ・ティ・ティ・データでは、社員が目指す姿に応じたロードマップを提示するための「プロフェッショナルCDP(Career Development Program)」を導入しています。

10種類の人材タイプを設置して、それぞれの4つのレベルを定義することで社員が目指すキャリアプランが具体的なステップと共に描けるようになっています。

採用ミスマッチを防止して企業も働き手も成長できる未来へとつなげよう!

採用ミスマッチは、情報提供の改善や選考プロセスの見直しで防止できることも多いもの。

入社後のフォローアップ体制が離職率を大幅に低下させるので、採用した後のことも企業はしっかりと考えておくべきと言えそうです。

企業文化の透明性を高め、求職者との相互理解を深めることが重要なので、SNSの活用やカジュアル面談などの実施、リファレンスチェックなど新たな取り組みも始めてみてはいかがでしょうか。

採用ミスマッチを減らすことは、企業にとっても働き手にとっても生産性の向上やイキイキと社員が働ける職場環境が生まれるなど、より良い結果につながります。

ぜひ、今回ご紹介した対策なども取り入れながら、ミスマッチのない採用活動に繋げていきましょう!

こちらの記事もチェック!

産休育休を活かし効率的に職場復帰!給与や給付金制度についても解説

ジョブ型は新しい働き方!メンバーシップ型との違いもわかりやすく解説