睡眠不足の影響は、これまでの研究で個人の健康から職場の生産性、経済的な損失にまで及ぶことが明らかになっています。

ビジネスパーソンにとって、効率よく仕事をこなすために睡眠は必要不可欠ですが、それがわかっていても、忙しい毎日で睡眠時間を削りがちではないでしょうか。

今回は、睡眠不足が私たちの生活や仕事にどのような影響を与えるのか解説するとともに、睡眠の質を高めて、疲労回復するための対策を紹介します。

この記事で睡眠の必要性を確認して、早速、睡眠の質の向上に努めましょう。

1.日本の睡眠は他国より不足している

世界的に見て、日本人は睡眠時間が短いことがわかっています。

睡眠不足が慢性的に蓄積されると、まず心身に悪影響があらわれ、この状態を「睡眠負債」といいます。

睡眠負債は生産性や経済的な損失にまで波及し、社会問題に発展しています。

次からは日本人がどれだけ睡眠不足に悩まされているか、実際のデータをもとに解説します。

1-1. 日本人の平均睡眠時間と睡眠休養感

日本人のなかでも、特に働く世代は、睡眠不足と感じている人が多いと言われます。

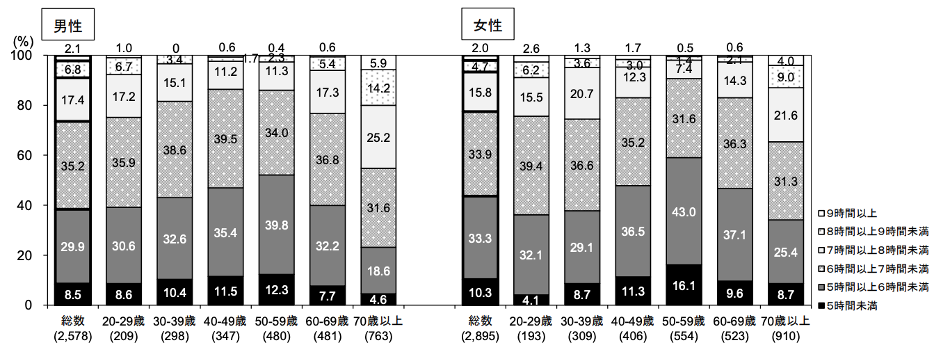

成人の場合、適正な睡眠時間は6時間以上とされますが、厚生労働省の2023(令和5)年「国民健康・栄養調査」を見ると、平均して5時間未満の人は約10%、5時間以上6時間未満の人は約30%。

年代別に見ると、特に40〜50歳代の睡眠不足が顕著になっています。

1日の平均睡眠時間(20歳以上、性・年齢階級別)

画像出典:厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」

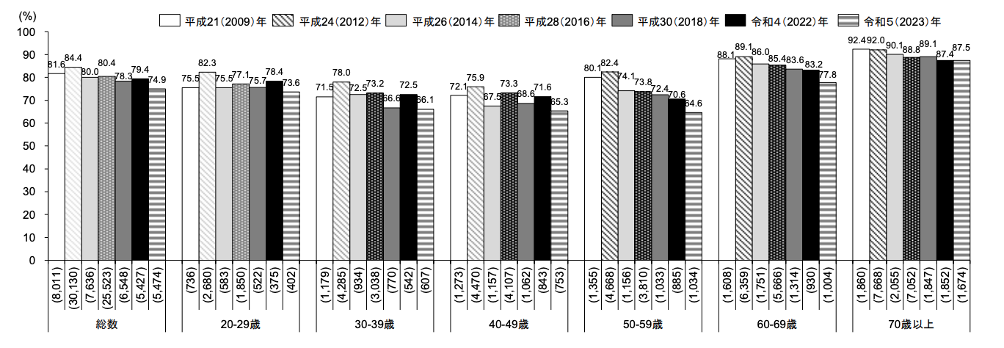

この調査で、睡眠の質について「この1ヶ月間に睡眠で充分休養がとれているか」という質問も行ったところ、睡眠で休養が「充分とれている」「まあまあとれている」と回答したのは、全体の約75%になりました。

過去6回の調査と比べると減少しています。

仕事や家事・育児に忙しい30〜50歳代では、「睡眠で休養がとれている」と考える人が65〜66%前後と、ほかより低い割合となっており、現役世代の睡眠負債が課題となっています。

睡眠で休養がとれている者の割合(20 歳以上、男女計・年齢階級別)

画像出典:厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」

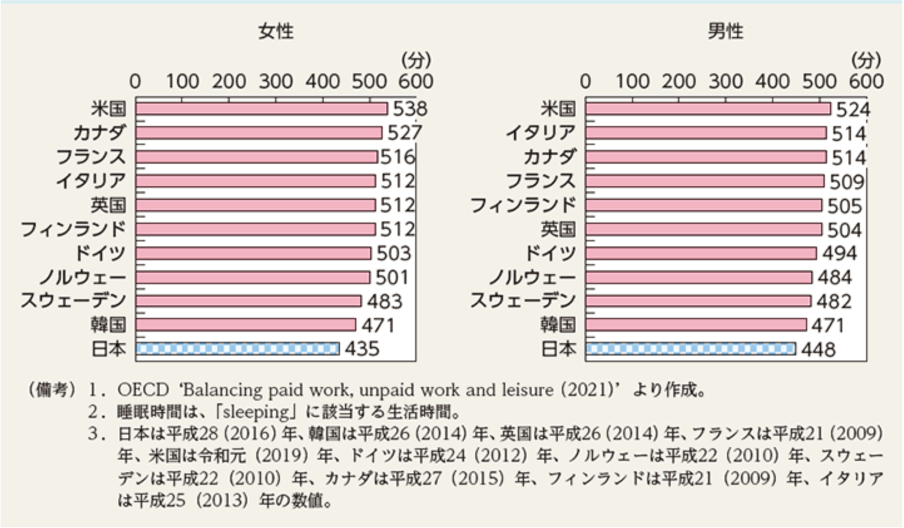

1-2. 睡眠時間の国際比較

次の図は、経済協力開発機構(OECD)のデータを元に、11ヶ国の生活時間を比較したものです。

世界各国の睡眠時間を比べると、日本人は男女ともに睡眠時間が最も短くなっていることがわかります。

睡眠時間の国際比較

画像出典:内閣府男女共同参画局「コラム1 生活時間の国際比較」

ある調査結果によると、日本は米国に次いで労働時間が長くなっています。

日本は他国に比べると労働時間が長く、睡眠時間が短いため、仕事に時間を費やして十分睡眠がとれない人が多い一方、アメリカ人は、日本人よりも労働時間が長いにも関わらず、睡眠時間も確保できています。

日本人の睡眠時間の短さは、労働時間の長さだけではなく、通勤時間の長さなども影響しているかもしれません。

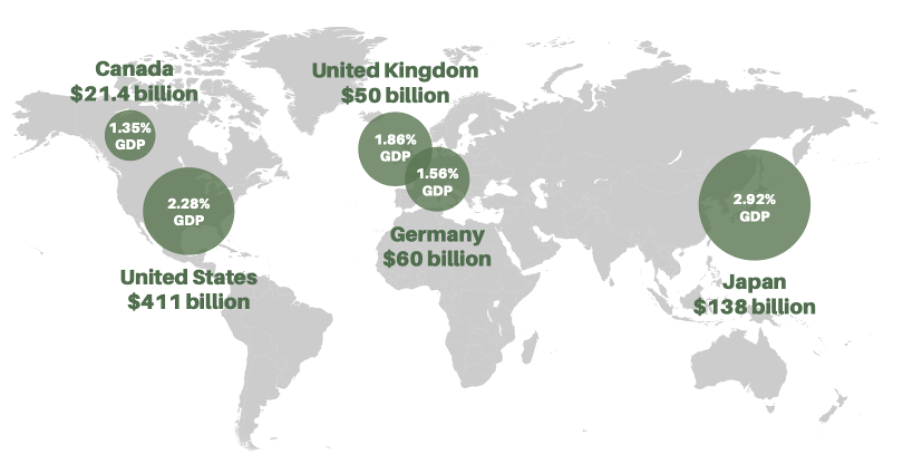

2.睡眠不足が経済に影響を及ぼす

睡眠不足は個人の生産性低下につながり、企業の損失、国の経済損失にまで影響します。

上の章で紹介したように、日本人は睡眠時間が短く、その影響で、睡眠不足による経済損失も他国より高くなっています。

経済産業省によると、睡眠休養に課題のある従業員が企業に与える損失コストは年間約33万円。

日本全体の経済損失を見ると、約20兆円、GDP比で2.92%にも及び、ほかの国よりも高い割合です。

日本の経済損失が他国よりも高い理由は、先に述べたように、睡眠時間が短いことが関係していると考えられます。

睡眠不足の経済的損失

画像出典:RAND Europe「Why sleep matters — the economic costs of insufficient sleep」

睡眠時間と仕事の生産性の関係についてアメリカと日本で行った調査では、睡眠時間が6時間未満の人は、7〜8時間睡眠を取った人より生産性が低いという結果も出ています。

次に、企業の生産性低下につながる睡眠不足の症状を解説します。

2-1.集中力・記憶力・認知機能による生産性低下

睡眠不足が何日か続くと疲労から回復できず、記憶力や集中力、認知機能が下がり、仕事の生産性低下や事故の発生につながることが指摘されています。

睡眠負債がたまると、認知機能と関係する成長ホルモンが不足し、認知機能が低下するうえ、物忘れの原因とされる「アミロイドβ」が蓄積するためです。

睡眠負債は将来的に認知症を発症しやすくなるとも言われるため、睡眠不足を長い間放置するのは危険です。

特に、物流・運転業務や建設現場、工場など物理的作業を行う従業員にとっては、眠気や集中力の低下が重大な事故につながるため、大きなリスクとなります。

歴史的な事故として知られるスペースシャトル「チャレンジャー号」爆発事故やチェルノブイリ原発事故。

大きな被害をもたらしたこれらの事故原因の一つは、職員の睡眠不足による人為的ミスと言われています。

睡眠負債が招く事故は後を絶たず、世界各国で睡眠を重視するようになっています。

2-2.メンタル不調を招き生産性低下

うつ病などのメンタルの不調も生産性低下の要因になります。

従業員が欠勤せずに働きながらもメンタルの不調を抱える「プレゼンティーイズム」の場合、本来のパフォーマンスを発揮できず、生産性は悪化します。

その損失額は、日本全体で年間約7.3兆円に達すると言われます。

メンタル不調の原因の一つとして挙げられるのが睡眠不足です。

アメリカや日本で行われた研究では、睡眠時間が7時間未満の人に抑うつ症状が出やすいという結果になりました。

本来、人は眠っている間に心身を休め、記憶や感情の整理をしますが、睡眠不足が続くと、精神的に緊張した状態が続き、十分に記憶や感情の整理を行えなくなります。

結果、うつ病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、統合失調症などの精神疾患を引き起こしやすくなるといわれています。

2-3.体調不良や病気を誘発し生産性低下

従業員が体調不良や病などの理由で、欠勤・早退・遅刻などをすると、作業が滞る、ほかの従業員への負担が増えるなどしてパフォーマンスが発揮できず、企業全体の生産性が落ちやすくなります。

睡眠不足は、どのような体調不良につながるか、いくつか例を見てみましょう。

2-3-1. 風邪・インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる

一般的に、睡眠時間が6時間を下回ると免疫力が下がり、風邪などの感染症にかかりやすくなると言われます。

睡眠時間が5時間未満の場合、8時間睡眠の人に比べて、風邪をこじらせて肺炎になる人が1.4倍になるという報告もあります。

感染症が職場全体に蔓延すると生産性が落ち込むリスクが高いので、感染症予防のためにもしっかり睡眠時間を確保しましょう。

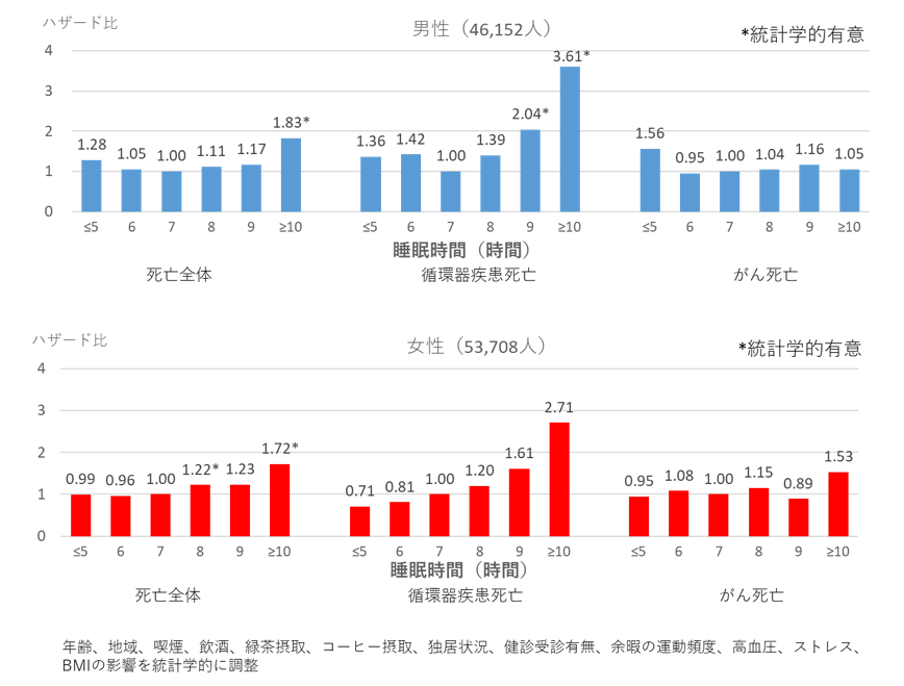

2-3-2. 糖尿病・脳卒中・心筋梗塞・がんなどの発症リスクが高まる

睡眠不足は心臓や血管に影響が及び、高血圧、脳卒中、心筋梗塞などの生活習慣病やがんなど、あらゆる病気につながっています。

睡眠負債を抱えると、膵臓から分泌されるインスリンの作用が現れにくくなり、睡眠不足ではないときと同じ食事をしても血糖が上昇するため、糖尿病の危険性も高まります。

睡眠時間と死亡率の関係を調べた研究では、特に男性の場合、睡眠が7時間の人と比較して、5時間以下の人と10時間以上の人は死亡リスクが高くなりました。

睡眠時間と死亡リスクとの関連

画像出典:国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所「睡眠時間と死亡リスクとの関連」

3. ほかにもある睡眠不足の影響

無性にイライラする、感情を抑えられなくて人に攻撃的になってしまうといった症状も、睡眠不足が影響している可能性があります。

これらの症状が続くと、社内外での人間関係を悪化させ、自分だけでなく、ほかの従業員の生産性に悪影響を与えることがあります。

具体的に、睡眠不足が引き起こす症状について見てみましょう。

3-1.イライラしやすい・不安を感じやすい

睡眠不足の状態が続くと、精神が不安定になり、イライラや不安を感じやすくなります。

ストレスを感じると分泌されるホルモン「コルチゾール」が正常に分泌されなくなるためです。

コルチゾールの分泌リズムや量が崩れると、交感神経を活発にさせ、興奮状態で眠れず、さらに精神的に不安定になるという悪循環を招きます。

コルチゾールの分泌リズムを戻し、交感神経と副交感神経の切り替えを正常に行えるように、睡眠の質を維持するように心がけましょう。

3-2.攻撃的になってしまう

睡眠不足が続くと、脳にある思考や判断、感情、行動のコントロールを行う前頭葉の働きが低下し、怒りやすくなったり、冷静な判断ができなくなったりします。

また、睡眠負債を抱えると脳の「扁桃体」が活発になることがわかっており、音や視線といった外部からの刺激に敏感になりがちで、攻撃的になってしまうのです。

通常、前頭葉が扁桃体の暴走を抑制する役割を果たしていますが、寝不足によって前頭葉の活動が鈍ると、扁桃体の活動を制御しきれず、過剰に怒りや恐怖を感じるようになります。

前頭葉を回復できるのは睡眠だけなので、質の良い睡眠で脳を休ませて、前頭葉をメンテナンスするようにしましょう。

4.睡眠不足の影響を避ける工夫とは

![]()

睡眠不足や睡眠負債の影響を最小限に抑えるには、日頃から睡眠の質を高めるために意識することが大切です。

以下に紹介することを行うと、睡眠の質が上がりやすくなるでしょう。

4-1.寝付きをよくする方法

布団に入ってなかなか眠れないという人は、次を試してみてください。

以下を数日続けたところ、スムーズに入眠できるようになったという人が多いです。

・就寝の約4時間〜6時間前はコーヒーなどのカフェインを控える

・就寝の約3時間前までに夕食を摂り、食べ過ぎは避ける

・寝る前に気になることをできる限り片付ける

・寝る直前にスマホやタブレットなどを使用しない

※どうしても使用したいときは、ブルーライトカットの設定にする、リラックスできる動画や写真を見るようにするなどの工夫を

・就寝前の約2時間前にぬるめのお風呂に入る

・入眠のスイッチを入れやすい習慣をつける

※例:脳に刺激の少ない塗り絵や読書、音楽鑑賞、ストレッチなど

・寝室にリラックスできる環境をつくる

※例:好きな香りのアロマを焚く、波の音等のホワイトノイズを流すなど

・布団に入って、鼻から大きく息を吸って、ゆっくり息を吐き出しながら深呼吸をする

4-2.中途覚醒を防ぐ方法

中途覚醒とは、一度眠りについても夜中に起きてしまい、その後、長時間寝付けなくなることや何度も目が覚めてしまう症状を指します。

中途覚醒を防ぐには、次のような行動が効果的です。

・就寝の約3時間前までに夕食を摂り、食べ過ぎは避ける

・就寝前のカフェインを避ける

・アルコールの飲み過ぎ、寝酒、喫煙を控える

・睡眠環境を整える

※例:寝室の光や音を極力落とす、温度を調整する、パジャマと寝具を通気性がよく触り心地がよいものにするなど

途中で目が覚めてしまったときは、深呼吸を数回繰り返すと、再び入眠しやすくなります。

鼻から大きく息を吸って、鼻から吐きましょう。

また、中途覚醒時にスマホやタブレットなどを見てしまうと、脳が刺激を受け再び眠りにくくなってしまいますので、ご注意ください。

4-3.体内時計の乱れをリセットする方法

寝つきが悪い、途中で起きてしまうなど、寝たいときに眠れず睡眠不足になっているときは、体内時計が乱れている可能性があります。

体内時計は体の1日のリズムを調整する役割を果たしますが、機械のように正確に24時間周期ではありません。

放っておくと体のリズムと時間にズレが生じるため、日中は活動的に動いて、夜よく睡眠をとるために、この時計をリセットする必要があります。

リセットするには、次の2つが効果的です。

・朝日を浴びる

体内時計をリセットするには、朝日を浴びることが大切です。

目から入る朝の太陽の光は、脳にある体内時計をコントロールする役目を果たします。

朝食を摂る、日中は適度に日の光を浴びるといった習慣も、体内時計のリセットに役立ちます。

・寝溜めをしない

休日には寝だめをするという人は多いかもしれませんが、寝だめも体内時計が狂う要因の一つです。

寝だめをすると体内時計が狂い、だるさを感じたり、日中のパフォーマンスが低下したりするため、睡眠不足解消のために寝溜めをするのは逆効果。

勤務日と休日で起床と就寝の時間の差を2時間以内に抑えましょう。

ここまで挙げた方法は、まずは一つでも良いので行ってみましょう。

睡眠負債がたまっているときには、これらの解消方法を試しても、すぐに効果が出ないことが多いですが、それでもあきらめずに、習慣になるまで根気よく続けてみてください。

睡眠不足を解消し、睡眠の質を高めるには、睡眠に影響する栄養素を積極的に摂って、バランスの良い食事を心がけましょう。

睡眠の質向上や疲労回復に効果的な次の栄養素を積極的に取り入れましょう。

・GABA(トマトなどの野菜類・発酵食品・雑穀類など)

例:休憩時にGABA入りチョコレートをつまむ、お弁当を雑穀米やプチトマト入りにする

・ビタミンB2(レバー、納豆、卵、のり、チーズなど)

例:朝食に納豆と卵ご飯を取り入れる、レバーのしょうが煮を作り置きする

・カルシウム(大豆、枝豆、いわし、乳製品など)

例:ランチにいわしの大葉チーズ巻きを食べる、夕食に枝豆としらすの和え物を作る

・マグネシウム(青のり、わかめ、昆布、ピーナッツ、玄米、大豆など)

例:夕食に大豆と青のり入り玄米ご飯とわかめの味噌汁を作る

また、朝食にアミノ酸のひとつである「トリプトファン」を摂取することがおすすめです。

朝食にトリプトファンを摂ると、日中はセロトニンが、夜はメラトニンの生成が促進され、睡眠の質が高まりやすくなります。

トリプトファンを多く含む食品は、次が挙げられます。

・乳製品、ナッツ、大豆製品、バナナ、牛肉・マグロなど

例:バナナ、きな粉を混ぜた牛乳または豆乳、ツナやナッツ、チーズなどを乗せたトースト

5. 睡眠不足に有効な仮眠

睡眠不足が続いて体調や仕事のパフォーマンスに影響が出るときは、思い切って仮眠を取ってみてはいかがでしょうか。

これまで、NASA(アメリカ航空宇宙局)などの研究・実験では、短時間仮眠を取るだけで、認知能力や注意力が30〜50%程度アップしたことが証明されています。

次の点に注意しながら、昼休みなどに短時間の仮眠を試してみましょう。

・仮眠の時間帯は起きてから約8時間後が目安

・仮眠時間は20分以内

・ベッドではなく少し倒した椅子やソファで寝る

・必要に応じてアイピロー・ネックピロー・クッション・耳栓を使う

・寝るときはアラームをかけて寝過ぎないようにする

※仮眠前にカフェイン入りのコーヒーや緑茶を飲むと、寝すぎを防げる

仮眠から起きて、頭がぼーっとしているときは、軽いストレッチをするスッキリします。

さらに「仮眠をする時間的余裕がない」「昼間に眠れない」という人は、3秒間だけでも目を閉じると、視界をシャットアウトできて脳が休まります。

昼間に眠気を感じたら、3秒間だけ休むと決めて、椅子の背にもたれる、デスクにうつぶせになるなど、安定した姿勢で目を閉じてみてください。

睡眠不足の影響や解消方法について解説しましたが、「色々試しても寝たい時に眠れないのが困る」という人は多いでしょう。

眠れないときに避けたいのは、眠れないことに囚われて、自分を追い詰めてしまうこと。

「眠れなくても大丈夫」と唱えて、次のことを試してみてはいかがでしょうか。

・眠くなくても目をつぶる

視覚からの情報が遮断され、視神経と脳の負担が軽減されます。

・目をつぶってからは、穏やかな状態を思い浮かべる

心配事や怒り、またワクワクするようなシーンを思い浮かべると、交感神経が優位になり心身が興奮状態になり、寝付けないためです。

・目をつぶっても長い間眠れないと思ったら布団から出て、眠くなったら布団に戻る

布団で眠れないまま長時間過ごすと、身体が布団を眠りにくい場所と認識するようになり、布団で眠れない状態が慢性化してしまいます。

一旦布団から出て、睡眠時間など心配事を考えなくて済むような、リラックスできる読書や音楽鑑賞などをして、眠くなるのを待ちましょう。

思い立ったら対処して睡眠不足の影響を最小限に抑えよう!

睡眠不足続きで睡眠負債がたまると、心身の健康はもちろん、仕事の生産性や経済にも影響が出るようになります。

仕事中に眠くなる、集中力が続かない、イライラが収まらないといった症状が数日間変わらなかったら、睡眠不足、または睡眠の質が低下しているかもしれません。

そのようなときは、この記事を参考にしてください。

大切なのは、睡眠負債を溜め過ぎないように早めに疲労回復の努力をすること、そして、眠れなくても神経質になりすぎないことです。

生活を改善することで睡眠の質を向上でき、心身ともに健康な状態になり、仕事の効率がアップ、生産性が上がるでしょう。